传统的清远沙河鸟笼工艺精湛。

把沙河鸟笼改造成灯饰,赋予了鸟笼新的实用价值。

黄国洪坚守广式鸟笼手艺传承几十年。

文、图/广州日报全媒体记者曹菁

一只小小的鸟笼,竟能装下百年的匠心与自然的灵动?从宫廷贵族的掌中玩物,到寻常百姓的生活雅趣,非遗鸟笼不仅是鸟儿的“豪宅”,更是匠人们用竹丝编织的艺术传奇。在清远的非遗展馆,竹制相思笼、画眉笼、玲珑八角笼、酸枝方笼……多达几十款做工精良、款式精美的沙河鸟笼像一个个时光胶囊,吸引参观者驻足,仿佛能从笼中聆听到“鸟语花香”,又能在这竹丝交错中,感受到非遗赋能“百千万工程”的鲜活力量。

广式鸟笼不仅是一种实用的器具,更是风靡粤港澳收藏圈的艺术珍品。而在清远清新区沙河一带的乡村,更是将这门技艺传承至今,成为广式鸟笼文化的一张亮丽名片。

叨历史——广笼荣登四大名笼之一

史料记载,清新区沙河片区鸟笼的工艺起源于清末宣统年间,沙河位于滨江要道,交通便利,为鸟笼的交易和传播提供了良好条件。在当时,沙河鸟笼凭借着精湛的制作技艺、讲究的用料、优良的品质以及较大的销量,成为中国四大名笼(北笼、南笼、广笼和川笼)之一。

在二十世纪八九十年代,每月逢沙河的 “天光墟” 便会吸引众多客商前来收购鸟笼,而田心村出产的鸟笼更是以造型古朴轻盈、雕花精美而闻名,产品不仅畅销全国各地,还吸引不少外商直接到村里订货。由于鸟笼经济带来的财富效应,起初鸟笼工艺是不传之秘,生产队一度集中村民在一起做鸟笼,不准向外私授。2018年5月,清远沙河鸟笼被列入广东省第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录,无疑是对其历史文化价值的高度认可。

聊工艺——140道工序的匠心独运

在清新区沙河镇,依然有不少默默坚守鸟笼编制的手艺人,黄国洪便是其中的代表。他们几十年如一日地与陈年毛竹、刻刀和油漆打交道,用岁月和匠心诠释着对古老手工艺的虔诚热爱。

上世纪九十年代,沙河鸟笼行业十分兴旺,很多珠三角的客商会特意来采购,甚至远销国外。那时黄国洪和妻子一起做鸟笼,一个可以卖到一百多两百元,养活了一家人。“咱也不懂啥叫匠人精神,坚持了40多年,除了喜欢,就是为了传承。”黄国洪说。身为省级非遗代表性项目沙河鸟笼工艺的代表性传承人,他还记得1992年的某一天,27岁的他买下一大卡车竹子,搁到家里的房梁上。“这是要做到60多岁的。”他对妻子说。

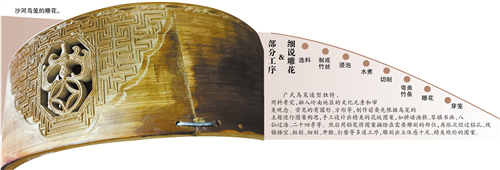

在布满岁月痕迹的工作台上,一堆刻刀散放着,每一把都有独特的弧度和磨损痕迹,见证着黄国洪的工作日常。他制作的精品鸟笼,曾获得2018年深圳文博会中国工艺美术文化创意奖银奖。据其介绍,他17岁就从父辈传承了这门手艺,制作广式鸟笼是一项手工技术含量极高的民间工艺,其制作过程复杂,共有140道工序,大致分为选竹制料、做配件、雕花、穿笼四个步骤,每一道工序都饱含着手艺人的心血与智慧。

选料上,一般选用不易受潮的毛竹,且多为20年以上的陈年旧料,如清新笔架山、石潭、浸潭盛产的毛竹,手艺人会亲自到竹林中挑选,确保竹子的年龄、粗细、直度等都符合要求。选用的陈年毛竹,经过特殊处理后,通体油润光亮,具有坚韧耐用、几十年不易爆裂变形、防潮防虫等特点。

因长期重复着弯曲竹条、用小刀刮削竹器的工作,黄国洪的右手大拇指明显变得粗壮,有着厚厚的老茧。日常的工作中,他选好原料后,要将其制作成竹丝,需通过浸泡、水煮、切削等烦琐劳作,仅这一步就超过10道工序。而弯曲竹条是制作鸟笼中最具挑战性的工序之一。在黄国洪的工作室,有一盏简陋的煤油灯,黄师傅就靠着它将削好的竹条加热,使其变得柔软,然后按照设计好的形状进行弯曲,需要手艺人对火候和力度的把握恰到好处。

新赛道——让非遗工艺“年轻起来”

为了让广式鸟笼这一非遗在新时代焕发出新的生机与活力,当地政府和手艺人积极探索融合发展的新路径。针对本地沙河鸟笼制作“小、散、弱”突出短板,相关部门在沙河片区探索规划“鸟笼小镇”,推动“沙河鸟笼”等非遗保护传承进入“快车道”。

在打造文化展示平台方面,沙河镇设立了禾云镇旅游驿站沙河鸟笼手工艺文化主题展馆,系统展示沙河鸟笼手工艺的发展历程、制作工序以及经典作品。展馆为游客和本地居民打开了一扇了解鸟笼文化的窗口,使人们能够近距离感受这项非遗技艺的魅力,也为鸟笼文化的宣传推广提供了实体空间,成为吸引游客的文化地标。

在创新产品形式方面,为适应市场需求,沙河工匠对传统鸟笼制作工艺进行创新,将其运用到精美灯饰制作中。在太和镇太和古洞风景区的有居民宿内,建成了“鸟笼长廊”,把沙河鸟笼改造成灯饰,不仅赋予了鸟笼新的实用价值,也让鸟笼独特的文化魅力以全新形式展现。这种创新产品吸引了众多游客前来打卡拍照,成为景区的特色景观,提升了景区的文化内涵和吸引力。此外,年轻一代的传承人还结合鸟笼元素打造居家鸟笼灯饰、微型鸟笼旅游手信,方便游客购买,使鸟笼文化能够更广泛地传播。

当地还积极组织沙河鸟笼参与各类文化展会,通过这些高规格展会,沙河鸟笼向国内外展示了清远的文化魅力,提升了知名度,吸引了更多游客前来探寻鸟笼文化的发源地。当地还积极整合资源,打响沙河鸟笼“非遗IP”知名度。在线下,打造旅游驿站、主题展示馆、体验馆、生产观摩车间等宣传窗口;在线上,借助网络直播热度,组织鸟笼工匠和乡村新闻官“线上”介绍、展示鸟笼制作工艺。

目前,禾云镇沙河片区发展起约300家鸟笼手工艺家庭作坊,形成了一定规模的特色产业集群。沙河鸟笼工艺协会的统计数据显示,2024年鸟笼单季产量已突破5万只,工厂规模年产值预计超800万元,村民家门口就业,年均额外增收近3万元。

未来广式鸟笼不仅会继续作为一种文化符号,闪耀光芒,还将以更加创新的姿态在传承与创新的征程中,绽放出绚烂的光彩。