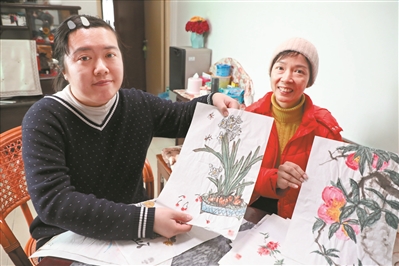

莹莹(左)和母亲在一起。

戴榕和她的儿子

民声调查

走近特殊监护1

开篇语

随着时代的发展,传统的监护模式已难以满足所有需求,特殊监护方式应运而生。它如同一盏明灯,在复杂的家庭与社会环境中为那些需要特别关怀的个体照亮前行道路。

无论是因疾病导致认知障碍的老人、因意外失去父母庇护的儿童还是心智尚未成熟的残障人士,特殊监护都承载着守护与关爱的使命,它不仅是法律赋予的责任,更是社会文明进步的体现。即日起,本报推出“走近特殊监护”系列报道,带您了解意定监护、公职监护等模式。

文、图/广州日报全媒体记者张丹 实习生田滢馨

在我国,包括智力障碍、孤独症谱系障碍、唐氏综合征等基于先天性缺陷导致的心智障碍者有近2000万人。其中,无民事行为能力以及限制民事行为能力的心智障碍者终身需要监护人的支持,但目前这一角色大多由心智障碍者的家长承担。随着这些家长逐渐年迈,照护能力逐年减弱,家长不得不面临自身养老和子女养老的“双老”困境。

记者了解到,针对如何“安排”孩子的未来,广州一些心智障碍者家庭的家长已经开始探索,如以信托方式将钱交给信托公司处理,通过社会监护机构监督信托公司和第三方服务平台等。经过两年多的探索,有的心智障碍者家长已将三到四成的监护责任逐渐剥离。“未来将所有的监护责任和资金都委托出去后,我们就可以放心了。”一位家长说。

家庭连遭变故

患癌母亲盼女儿未来有人管

“这是我获得的奖牌,两金一银。”29岁的莹莹(化名)喜滋滋地向记者展示自己的奖牌。第九届省残运会上,莹莹在乒乓球项目中获得了女单、女双两块金牌,在混双项目则获得银牌。

看着身旁不断向来客展示奖牌的女儿,杨冬樱(化名)眼中满是不舍和关爱。尽管她已经退休了近四年,与女儿几乎朝夕相处,但仍然觉得没有将陪伴女儿的时间都“补”回来。

杨冬樱说,她的人生经历了三次巨大打击,第一次是2004年丈夫意外去世,当时女儿还只有8岁,还未退休的她只能将女儿交给姥姥和奶奶帮助照顾;第二次是女儿在15岁那年被发现有精神类疾病,且在2017年她大专毕业那年发病住院了三个月之久;第三次则是去年11月底,杨冬樱被确诊为乙状结肠恶性肿瘤。

“一开始只是一些感冒症状,然后就是反复高烧。”她回忆,症状一直持续了几个月,医生觉察到不对劲,就让她做了一个全身CT,才发现原来长了恶性肿瘤,并且已经影响到了肺部。“听到这个消息时我感觉天都塌了。我第一时间想到的就是女儿谁来照顾。”杨冬樱说,自己的哥哥已经在工作之余帮她在医院的一些检查治疗单上完成了“家属签字”,但也难以承担这么大的责任。

“当时扬爱(广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部)的陆姑娘就和我讲过信托的事,但我总觉得信托有一定的门槛,自己应该是负担不起的。”杨冬樱告诉记者,尽管她还未进行信托,但也向该机构列了一份照顾清单,希望将来能够有人或机构承担起她女儿的监护责任。

参加公益机构

“姐妹”互相支持 女儿学着自理

“如何安排女儿,成了我配合治疗之外考虑最多的事情。”杨冬樱说,在住院那段时间,她所参加的公益机构的“旗袍队”姐妹(同样是特殊孩子家庭的家长)轮流来医院照顾她的饮食起居,并帮忙带她女儿莹莹去看牙医、逛商场等。那段日子里,她的情绪一直比较低落,“万一我倒下,就只剩女儿一个人了。”

杨冬樱介绍,女儿现在每天能自己坚持吃药,每三个月去社区医院打长效针。只不过在春、秋两季换季时情绪会出现不稳定。“然后就要加大药量。”莹莹和母亲异口同声地说出。

从2017年女儿发病住院,到2021年杨冬樱退休,四年多的时间莹莹也培养了自理能力。杨冬樱说,在她退休前,早上出门时会将速冻包子等加工好给女儿当早餐,中午则是莹莹自己煮面条、煮饺子甚至叫外卖,晚上她下班再买菜回家做饭,女儿偶尔也和她一起去买菜。

说起以后的打算,杨冬樱告诉记者,首先还是想自己身体能好起来,目前她还没有进行手术,只是在做化疗,她相信身体也会有一些起色;其次是希望莹莹能真正地进入社会,就算不能坚持全职工作,也希望她能够做一些兼职甚至钟点工。“这段时间主要是她照顾我,我状态好点的时候也会和她一起去散散步。”

杨冬樱坦言,现在就是想多和女儿在一起,留下更多美好的回忆。

寻求特需信托

把人、财、事逐步“安排”出去

杨冬樱介绍,她那些“旗袍队”的姐妹也是广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部的成员,这里的家长共同抱团取暖,更加能够体会特殊孩子家庭的经历和需求。

作为该俱乐部名誉理事长的戴榕同样也是心智障碍孩子的家长,随着年龄增长,她也开始了对孩子未来的思考以及尝试。

“特殊需要信托既不是慈善信托也不是商业信托,是民事信托,在国内特殊需要信托列入三分类的资产服务信托项下。”戴榕告诉记者,对于具有民事行为能力的人,信托公司管理钱是很容易的,但如果面对的是特殊需要人群,信托公司可能就会显得“除了管钱外,剩下的都无能为力”。这时,特殊需要人群就需要找一个监护人来承担这部分群体的监护责任。“总体来说就是将人、财、事三者分开,相互监督制约。”

“如果把10万元作为我100%的责任,运行两年下来,现在有30%到40%的责任已经剥离给了信托公司、社会组织和社会监护机构,我想在有生之年把这些责任都‘分’出去。”戴榕说,将部分监护责任剥离出去后,她也有了更多自我支配生活的时间,包括她孩子参加社会组织活动,前往健身房、牙科诊所、理发店甚至出发旅行时,她都不需要参与,通过委托就能完成。

戴榕解释,将“人”委托给社会监护机构,“财”委托给特殊需要信托,“事”委托给第三方服务平台的“管家服务”,这样可以逐渐将家长的监护责任“分”出去,达到将子女的未来“安排好”的目标。

心智障碍者家庭需求大

社会监护补充非常必要

“我国心智障碍人群接近2000万人,其中一部分是不属于政府兜底监护范围的,一旦家庭监护缺失,社会监护的补充就显得非常必要。”广州市荔湾区和谐社会监护服务中心理事长蔡盛及其团队此前都是律师,在执业过程中发现社会监护机构组织存在的必要性。

他告诉记者,一些独生子女家庭的老人、独居孤寡老人和失独老人在年龄不断增大的同时,也会出现不同程度的认知障碍,当这个群体需要住养老院甚至住院时,“没有子女在身边签字”是比较常见的监护困境。而这种“自然人作为监护人”模式除了考虑信任问题外,更为重要的是,万一监护人先于委托人出现失能失智乃至去世,委托人该由谁来监护?

因此,将监护人角色由自然人转变为机构,会较好地解决监护安全、专业性与持续性等问题。蔡盛介绍,相比较可能逐渐出现认知障碍的老人,心智障碍者家庭群体对于社会监护的需求更加迫切。“不光是不断变老的父母,家庭中出现心智障碍的子女同样有着监护需求。”蔡盛团队面谈过160多个心智障碍者家庭,家长们对于社会监护的意愿普遍非常强烈。

“社会监护本身是比较新的社会服务内容,且承担的责任很大。”蔡盛解释,一旦被监护人出现了侵权行为且财产不足以支付赔偿的情况,监护人是负有连带责任的。“从律师的角度来看,社会监护最大的风险就是成为被告。”

此外蔡盛表示,监护人的监护责任是否到位也需要相关职能部门介入监管,逐步建立社会监护与兜底监护的衔接机制。

什么是社会监护?

社会监护,是指在法律上由非近亲属的个人或组织担任监护人所形成的法律关系。

社会监护存在于各类监护制度中,被监护主体是无民事行为能力或限制民事行为能力的成年人以及未成年人,特别是成年人因年老、疾病或其他原因丧失或部分丧失民事行为能力时,通过意定监护方式,非近亲属的个人或社会组织可以被指定为监护人。

社会监护机构大多是按次收费,每次收费300元左右。而开设了特殊需要信托的公司会根据信托金额收取管理年费,费率在每年0.2%~1%之间,大多不超过0.5%。

社会组织如何“分担”监护责任?

人:家长将心智障碍者委托给社会监护机构

财:家长将资金委托给特殊需要信托机构

事:第三方服务平台接受信托机构委托,为心智障碍者筛选相应服务机构