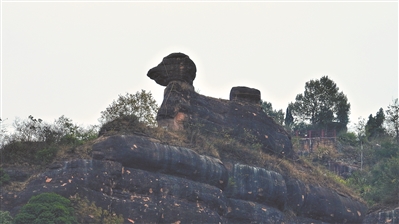

金鸡岭

乐昌武水之滨坪石老街

中山大学医学院旧址——乐昌县城河南水

农学院所在地湖南宜章栗源堡旧址

管埠村国立中山大学师范学院院长齐泮林住所清泉里

各学院分散在坪石,120多间竹织树皮棚屋(复制)用作课室、实验室和宿舍。

为防止土匪侵扰,武阳司村国立中山大学法学院派驻了校警队,这是校警队驻所旧址上的炮楼遗址。

鸣谢:乐昌市文化广电旅游体育局

在坪石武江两岸的办学时光是抗战时期中山大学坚持救亡图存与教书育人卓绝历程的重要篇章。制图指导/何昆亮

世纪中大 迁校印记(三)

学术指导/曹天忠

策划/黄颂豪、龙成满、海国

统筹/陈运成、徐锦昆

文/中山大学历史系研究生 何月琦

图/广州日报全媒体记者 王维宣

资料图片/韶关图书馆提供

战火之下的中山大学,为延续学术薪火,相继迁至广东罗定、云南澄江、粤北坪石与粤东等地,以求学术不断、教育不绝。直到抗战胜利后,才得以复员广州。

1940年8月,在时任代理校长许崇清的主持下,中山大学辗转千里,落脚粤北小镇坪石。在外迁的七年时间里,中大在坪石度过了四年多时光,成为外迁时间最长的驻点。

坪石群山环抱,武江静静流淌,串联起中山大学在抗战时期横跨两省三县的分散办学格局。总办公厅、研究院、先修班、学生贷款审查委员会等设在坪石镇,其余院系则沿着武江办学,跨越粤湘两省,分布在乐昌、乳源和宜章等地,如同“七星伴月”般环绕坪石。尽管艰难困苦,年轻学子的热情与信念在这里生根发芽,在山村与田野中燃起一抹明亮的光,照亮了战乱中坚韧前行的路,书写了教育与国家共患难的动人篇章。

武水,即今日之武江,从湖南临武县三峰岭奔涌而下,穿越临武、宜章,流经广东韶关的乐昌、乳源等地,最终在韶关的沙洲尾注入北江。自古以来,这条河流孕育了粤湘交界的古镇坪石。坪石位于乐昌山区、粤汉铁路线上,地理位置独特,被称为“粤北之北,湘南之南”,是沟通广东、湖南的门户。这里的金鸡岭高耸入云,形如昂首远望的雄鸡,见证着抗战期间中山大学的迁驻与坚守。

法学院:

《资本论》在乡野中的启蒙课堂

武水向前奔赴,在乳源县武阳司的山村中,一片由木板和铁钉搭建而成的简朴房舍,承载了法学院师生的抗战热情。虽然条件艰苦,但学生们坚信:“只要把抗战坚持下去,只要把日本鬼子赶出去,这穷乡僻壤的山庄,这简陋的房舍,比战前的高楼大厦更让人舒适、痛快。”经济学系教授王亚南向学生讲授由他与郭大力翻译的《资本论》,因此坪石成了《资本论》在中国传播的早期课堂、马克思主义政治经济学中国化的重要场所。

在教学之余,法学院还主动承担社会责任,师生与当地保甲长协商,制定清洁规则,推动街道卫生。当地居民在他们的指导下,分工清扫街道、设置垃圾箱,使武阳司逐渐变得整洁。后来,法学院和一年级教育委员会对调,搬至车田坝。

如今,武阳司依然留存着一面残旧的炮楼墙体。墙上的弹孔,见证了那段峥嵘岁月,也记录着中大师生们砥砺前行的故事。

农学院:

土匪频扰中的知识推广

在湖南宜章县栗源堡,群山环绕的农学院成了抗战时期知识传承的堡垒。农学院师生在田地间将农林知识向村民传播,将辛勤的汗水融入乐水河的碧波中,帮助当地农民提升耕作技能、推广先进的种植经验。

这里的教学并非一帆风顺,师生们常常遇到土匪,甚至连农学院院长丁颖教授也曾遭遇土匪绑架,险些丧命。然而,师生们并未退缩,他们依然坚定地传播知识,用坚韧的脚步丈量这里的每一寸土地。武水流经水口村时,便将作为支流的乐水河纳入其中,继续向前奔流。

工学院:

投身国防建设的实践课堂

武水悠悠向前流,流经坪石西南的三星坪与新村,两岸便是工学院的课堂。这里松柏青翠、房舍交错、机器轰鸣、书页翻动,整个校园透出蓬勃的学习气息。学生们亲手制作的小木船,轻轻漂浮在水面,带着他们的设计和实践逐流而下。

工学院师生将所学投身国防建设,实践成为课堂的一部分。抗战时期,学生们成为了实业建设的力量,为国家储备工业技术,用行动为国防贡献力量。

理学院:

战时讲义中的知识火种

中大理学院设于塘口村,课室多分布在民房与庙宇中,学生宿舍甚至是由江对岸的旧船厂改建而成。缺乏教材,教师们便凭借记忆和学术功底自编讲义,或在黑板上写出提纲,学生们细心聆听、认真记录。据当时的学生回忆,有一位化学教授开设了高等有机化学、国防化学、维他命化学等许多课程,都会自制钢板油印的讲义。讲义制作过程颇为复杂,教授需要用铁笔在蜡纸上细致刻写,若落笔重,则穿破蜡纸,若落笔轻,上面的字则模糊不清。因此,刻写讲义的每一步都十分讲究耐心和细心。油墨一层层印上,知识便跃然纸上。一张张油印讲义承载着老师们对知识的追求与传承。

理学院还有一位被称为“岭南才子”的百科全书式人物——黄际遇教授。他身穿赤黑长袍,袍上有两个大衣袋,一个放眼镜,一个放粉笔,学生戏称“孖袋为记”。黄教授在数学、天文学、文学等领域皆有建树,不仅为数学天文系授课,还给中文系学生讲解古代骈文。在即将上映的电影《坪石先生》中,黄教授正是主角。1941年9月21日,黄教授带着学生和儿子登上坪石天文台,观测日食。黄际遇教授仰头直望万里长空,指顾河山。

与此同时,理学院的地理学系师生也不遗余力地投入到地方建设中。在系主任吴尚时的带领下,他们协助韶关市政设置坪石水文站,观测水势和气温,为韶关市防灾减灾提供了数据支撑。吴尚时、讲师何大章、助教罗来兴合著撰写的《浈武二河之水文》和《曲江之潦患与预防》为韶关市预防水灾工作提供了宝贵建议。此外,1943年地理系还编绘了《广东省政治经济图》和《广东省分县地图册》,为抗战中的广东省提供了重要的地图资源。

校本部:

学术刊物中的信念传递

抗战烽火之下,中山大学校本部落脚坪石,师生们在艰难的环境中继续教学与科研。尽管经费拮据,学校仍坚持资助师生深入各地考察,获取珍贵资料。文科研究所的师生曾多次走进广东乳源瑶山、广西蒙山等地,了解瑶族人民的生活,研究体质、文化和语言;理学院的张云教授和邹仪新副教授还带队前往福建和江西,记录日食光度,为天体物理学研究增添新数据。每一次田野调查和研究,都是在为文化和科学留下火种。

在坪石,中大创办或复办了十余种学术刊物,如《民俗》《农声》《经济科学》《地质专刊》《中等教育》等,向外界传递学术声音。1941年,大型综合性刊物《中山学报》在坪石创刊,发刊词写道:“我们今天都应该排除万难,为传播文化、研讨学术而努力。”正是这份信念,支撑着中大师生在战乱中继续科研写作。此时,不少学术著作也相继出版,如王亚南的《中国经济原论》、朱谦之的《中国思想方法问题》等。

除了学术追求,课外活动也丰富多彩。在训导处主导下,学生们组织话剧表演、端午游泳和排球比赛,展现青春活力;师生们还共同举办大型活动宣讲抗日,鼓舞士气。1942年元旦,校本部礼堂热闹非凡,举行了庆祝元旦暨纪念孙中山南京临时政府成立、预祝世界反法西斯战争胜利、慰劳荣军征属、员生团拜庆典大会。礼堂内掌声不断,全体高呼抗战口号,振奋人心。

中大还在坪石开展了大规模扫盲工作。师生们通过开办“战时民众学校”和实行民众流动教学,向当地民众教授算数、音乐、时事讲话等课程。根据统计,坪石扫盲行动共举办了19期45个班次,帮助1800名民众摆脱文盲状态。坪石民众与中大师生的情谊,也在这一过程中深厚起来。

文学院:

《杜鹃花》中的家国情怀

武水蜿蜒流动,芦苇在风中低吟,杜鹃花在暖阳下盛开,中山大学文学院从乳源县清洞乡迁至铁岭,带着对家国的深情,师生们在艰苦条件下继续钻研学问。

文学院哲学系的学生方健鹏(笔名芜军)目睹山河破碎、民族危机,内心澎湃,创作了诗歌《杜鹃花》:

淡淡的三月天,

杜鹃花开在山坡上,

杜鹃花开在小溪畔,

多美丽啊

像村家的小姑娘……

当时在中大师范学院任教的黄友棣教授读后深受触动,为诗谱曲,便有了抗战名曲《杜鹃花》。这首歌成为抗战时期深受师生和社会各界喜爱的作品,激励着无数人坚守信念,传递出炽烈的爱国情怀。

师范学院:

中等教育的知识火炬

武水一路向前,来到位于坪石东南方向的乳源县属管埠村,师范学院便坐落于此。这里三面环水,古朴街道上透着宁静。古庙和祠堂被改作课室,清晨与黄昏的书声在山间回荡,师范学院的师生们为村庄里的孩子们点亮求知的希望。

为保障师生往返,坪石与管埠之间每日有差遣船通行。清晨八点,谢石福、谢百胜的第一号船从坪石启航,下午两点回程;曾胜财的第二号船也按相同的时间由管埠开往坪石,于下午两点返回管埠。即便在战争动荡之中,知识的火炬依旧在山河之间薪火相传,照亮乡村的未来。

医学院:

杏林春暖的仁心守护

武水继续前行,来到设在乐昌城郊的中山大学医学院。医学院在万寿宫和周边民房改建的院舍中扎根。不久,韶关、乐昌一带暴发霍乱,疫情肆虐,多人不幸病亡。医学院派出师生为民诊病,并一直坚持免费为当地民众进行霍乱预防注射,为儿童种痘,为守护当地人民的健康奉献医者仁心。

医学院妇产科专门为乡村女性开设接生培训班,教授新法,助力农村医疗水平提升。在那个风雨飘摇的年代,医学院师生以医者大爱、春暖杏林,守护一方百姓的生命安康。

一座座简陋的课堂,在书声琅琅中点燃求知的希望;一间间古朴的宿舍,在战火纷飞的岁月里孕育家国情怀。中大师生在战火中不忘初心,传递知识,兼办社会教育,与地方百姓并肩抗战,共渡难关。

1944年6月,战事紧张,粤北告急。200多名中大学子毅然从课室走向战场,加入东江纵队,将青春与热血洒在前线。武水见证了他们的忠诚与无畏,也见证了这一段刻骨铭心的奋斗岁月。

悠悠武水,向前流淌,仿佛将那段书声琅琅的岁月娓娓道来。今日的和平与繁盛,正是先辈们的鲜血和生命所铸就。历史长河中,中大精神薪火不灭,激励后人自强不息,奔赴未来。