捕碳用的胺溶液

耐压碳捕集中试装置

用于AI+捕碳的大型计算机

实验室二氧化碳制绿色甲醇装置。

扫码看更多精彩内容

10月8日,2025年诺贝尔化学奖重磅公布,三位科学家得奖,以表彰他们在金属有机框架开发方面所作出的贡献。金属有机框架可用于从沙漠空气中收集水分、捕获二氧化碳、储存有毒气体,或催化化学反应。在节能降碳领域,我国正积极稳妥推进碳达峰、碳中和,广州科学家也利用AI+材料技术提供各类新型绿色低碳解决方案。

本期《科技周刊》,记者来到香港科技大学(广州)可持续能源与环境学域,一探科研团队研发的AI+捕碳技术。这项新型技术可以在低成本、低能耗的前提下,让材料碳捕集效率提升14%,目前已完成工业示范验证,下一步将推动规模化应用,将为节能减排作出重要助力。

文、图/广州日报全媒体记者武威

为何捕捉

捕捉二氧化碳,也称为“碳捕集”,是降低大气温室气体总量的重要手段。人类在工业尾气等生产场景中捕集二氧化碳后,可将它永久封存或变废为宝,真正实现绿色减碳的目的。

如何捕捉

可用于碳捕集的材料种类繁多。“用胺溶液来吸收固碳”是主流技术路线,其原理是:二氧化碳与胺溶液发生化学反应后变成碳酸氢根离子溶解。

AI出手 为混合胺溶液找到“黄金配方”

香港科技大学(广州)可持续能源与环境学域周腾教授告诉记者,尽管可用于碳捕集的材料种类繁多,但在工业实践中,企业需综合考量其捕集性能、成本、安全性与稳定性等多重因素。

“目前,基于胺溶液的化学吸收法是主流技术路线之一,其原理是使二氧化碳与有机胺分子发生反应并溶解。仅实验室测试过的有机胺就超过百种,如何根据企业具体场景与需求,将其科学配制成高效、低成本的混合胺溶液,是实现捕碳效益最大化的关键。”周腾说。

“过去,主要依赖工程师经验进行配制,现在,我们尝试用AI来配制。”周腾表示。首先,团队通过整合文献与实验室数据,构建了一套碳捕集材料数据库,并开发出基于气体分离原理的碳捕集过程“数字孪生”模型。然后,通过融合实验数据与理论模型,AI系统能够快速、可靠地预测不同混合胺溶液的捕碳性能。为提升算法精度,研究团队以实测数据反复优化模型。经过多轮迭代训练,AI所推算的材料捕碳特性与实验数据高度吻合。

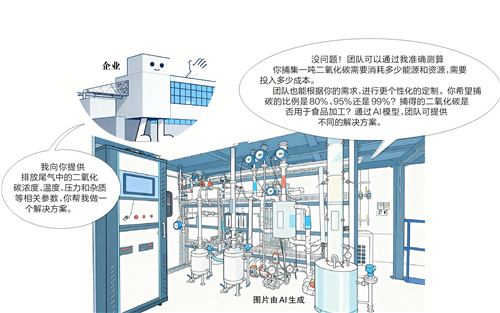

在实际应用中,只需输入企业排放尾气中的二氧化碳浓度、温度、压力及杂质等参数,AI系统即可推荐最佳碳捕集溶剂。“我们还能根据企业具体需求进行个性化定制。例如,企业希望的捕集率是80%、95%还是99%,捕获后的二氧化碳是作为化工原料还是用于食品工业或农业,AI模型均可提供针对性的解决方案。”

中试装置 确保碳捕集技术不会掉链子

在港科大(广州)超级能源科技主题实验室内,建有华南地区唯一一套耐压碳捕集中试装置。记者在现场看到,该装置由管道、阀门、传感器、压力容器等构成,可全面测试不同吸收剂对各类工业排放源的碳捕集综合性能。实验过程中,通过加入与工业尾气状态一致的模拟气体,系统能够验证碳捕集材料在实际条件下的表现,为工业化推广扫清障碍。

周腾指出,该装置还可用于验证实验室合成的碳捕集材料能否长期稳定运行。“现实中,火电厂、化工厂、水泥厂、钢铁厂等排放的二氧化碳在浓度、温度、压力及杂质组成上差异显著,胺溶液也存在挥发和降解的问题。”为此,中试装置布设了数十个压力、温度和流量传感器,实时记录装置内各流股的关键参数。“我们不仅能利用这些数据迭代模型,为企业量身定制最合适的碳捕集材料,还能验证这些材料在长期运行中的稳定性。”

“成本是企业关注的核心。”借助AI模型与中试装置,团队能精准测算工业场景下捕集每吨二氧化碳所需的能耗与成本。经过持续优化,目前碳捕集成本已降至每吨200多元,随着技术进一步成熟与推广,碳捕集市场的规模有望进一步扩大。

“该中试装置是衔接理论与实践的重要教学桥梁。以往,学生的科研训练多局限于实验室基础研发,与工业实践存在脱节。这套装置能让学生直观认知工业碳捕集的完整流程,数字孪生系统则实时映射全流程各节点的工艺参数,使学生得以掌握温度、压力、流量等关键动态数据,极大提升了学生的工程实操能力。”周腾说。

碳捕集智能设计系统

已为多家大型企业提供解决方案

成立3年来,团队已积累6项碳捕集相关专利,参与制定多项碳管理标准,并主持多个国家级、省市级重点项目。2024年,周腾在南沙成立碳港科技(广州)有限公司,加速推动技术成果转化。公司成立仅1年,便荣获广州市科技创新创业大赛港澳台赛一等奖。

目前,公司正与行业龙头企业广船国际开展合作,共同推进船舶碳捕集技术的联合研发。此前,该项目已成功获得南沙区400万元专项经费支持,为技术研发与示范应用提供了有力保障。同时,公司也在积极对接南沙某大型发电厂,探索合作可能。此外,公司与扬子石化工程公司、国家能源集团等大型企业的合作也在稳步推进,共同推动碳捕集技术在多行业、多场景的应用深化。

依托AI模型与中试装置,公司能为不同企业提供定制化的碳捕集全套方案。具体流程为:先赴企业现场进行工业尾气采样,将相关信息输入AI模型进行分析,随后在中试装置上完成测试与验证,最终为企业匹配最适宜的碳捕集材料并提供详尽的工艺方案。“目前,作为大宗化工商品,市场上成熟的有机胺溶液采购便捷,企业仅需按我方提供的配比要求即可获得专属捕碳剂。同时,我们输出的工艺方案会明确设备尺寸、规格及具体操作条件,以便企业后续采购、安装与调试。”周腾说。

示范项目

二氧化碳用处多

碳捕集是降低大气碳排放的重要环节之一。捕集二氧化碳后,人类需要将它永久封存或变废为宝,是绿色减碳的另一个关键环节。

二氧化碳用途多。记者了解到,当前,粤港澳大湾区正积极推进多个碳封存与利用示范项目。

提升原油采收率后永久封存——今年5月,我国首个海上二氧化碳捕集、利用与封存项目就在珠江口盆地的中海油恩平15-1平台投用,项目将油田开发伴生的二氧化碳捕集提纯后,加压注入到地下1200至1600米的油藏,帮助将原油挤出,提升原油采收率,同时也实现二氧化碳的永久封存。

通过矿化技术转化为固碳混凝土——香港有机资源回收中心二期使用的固碳混凝土产品,可实现全生命周期碳排放降低87%。由深圳新绿碳和科技与广州发展环保建材有限公司在南沙投产的一站式水泥混凝土矿化项目,实现了对电厂排放二氧化碳与燃煤固废的就地资源化利用,通过矿化反应生产加气砌块等绿色低碳建材,每立方米产品最多可矿化吸收50公斤二氧化碳。

生产食用小苏打、汽水、干冰等——捕集的二氧化碳可以用于生产食用小苏打、汽水、干冰等产品,或用于温室大棚,促进植物光合作用,提升农作物产量。

前沿研究

将二氧化碳直接转化为甲醇

除捕集技术外,团队正致力于另一项前沿研究:将捕集液中的二氧化碳直接转化为甲醇等绿色燃料。周腾向记者介绍,传统二氧化碳制甲醇技术需先将二氧化碳从捕集材料中回收、富集,再利用绿电制氢,最终通过绿氢还原二氧化碳制取甲醇,流程繁复。

团队最新研发的电化学方法,则可“一步到位”地将捕集液中的二氧化碳直接转化为甲醇,省去了中间的解吸与富集环节,从而显著降低了能耗与成本。

广州科学家谈创新

中国工程院院士陈勇:

用人工智能研发催化剂 降低反应温度

在近日举行的2025年岭南科技创新论坛上,中国工程院院士、中国科学院广州能源研究所研究员陈勇向记者介绍了人工智能与能源科学之间的融合。

陈勇提到,国际上一些著名的能源巨头很早就应用数字孪生、AI大模型、物联网与人工智能等技术提高生产效率,降低能耗与碳排放。我国AI与能源的融合尽管仍处在起步阶段,但也已经取得很多成效。陈勇说:“AI+能源可以提高能源的管理效率,在节能方面,利用大数据训练后,AI可以实现能源的智慧管理,大到全国的电网,小到1栋楼、1间房,都可以实现更节能的能源管理。”

陈勇认为,随着新能源车产业的发展以及超快充技术不断趋于成熟,未来,电动车也可以成为一种储能系统。当电网的电能不够时,汽车把电能反输上去,为车主提供经济价值;当车主需要开车时,则可以从充电桩实现超快充,“这种双向充电同样需要AI的支持。”

值得一提的是,陈勇团队常年钻研农林废弃物制氢产醇,“此前我们花了20年的时间研究,利用AI技术以后,研究效率显著提高。”团队通过人工智能算法,对农林废弃物制氢产醇所用到的催化剂材料进行了优化设计,让反应温度从850℃降低到650℃,“这样一来,我们只需要更低的能耗,就能实现制氢产醇,目前这套技术已进入中试阶段。”