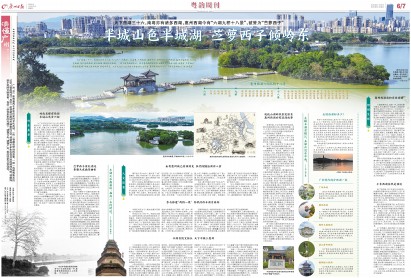

惠州西湖与城市高楼大厦、市井烟火融为一体,构成了“半城山色半城湖”的绝妙景观。

(郑盈供图)

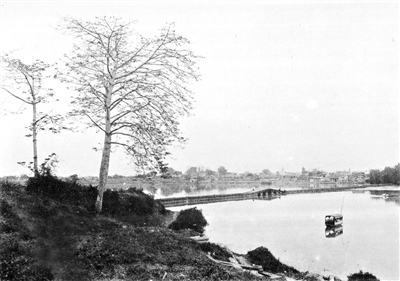

1922年拍摄的惠州西湖收录于《广东名胜史迹》一书,能清楚地看到烟波之上的苏堤。 (严艺超供图)

泗洲塔

惠州西湖美景,苏堤绿树环绕。(郑盈供图)

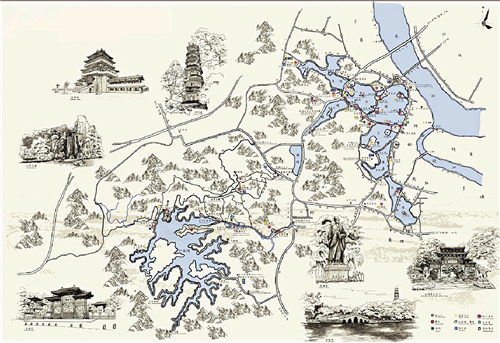

惠州西湖示意图,能看到红花湖与另外五湖相隔。 (郑盈供图)

丰湖书院内可见清代惠州知府伊秉绶手书的“敦重”石刻拓片。

夕照之下的孤山苏迹。

读懂广州第一八六期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/许芳、柳剑能

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 刘幸、陈明

图/广州日报全媒体记者 骆昌威、刘幸、陈明、陈家源

天下西湖三十六。西湖是自然与人文“天人合一”的典范。在南粤,广州西湖、惠州西湖、潮州西湖,雷州西湖、梅州大埔西湖、江门恩平西湖、茂名电白西湖、阳江西湖、揭阳榕江西湖……留下诸多西湖印记。其中惠州西湖宛如碧玉镶嵌于岭南东江畔,被誉为“苎萝西子”,缔造出惠州“半城山色半城湖”的城市底色。众多文化名人在此留下厚重的人文历史,惠州西湖成为人们“不辞长作岭南人”的“桃花源”。

岭东美景

岭南名郡有西湖 半城山色含六湖

从广州市区往东约150公里,就到了惠州市区。惠州西与广深莞相接,东临河源、汕尾,北靠九连山与罗浮山,南面大海;东江、西枝江在城中交汇,蜿蜒穿城而过。先秦时期,百越先民在此繁衍,留下缚娄古国之谜。后来,广府人、客家人、潮汕人在此交融,积淀下5000年的文明史、1400多年的建城史。千百年来,东江上百舸争流,南海上千帆竞渡,惠州是“海上丝绸之路”的重要节点城市,孕育出“开放包容”的城市性格,成长为“岭南名郡”。

惠州之美,西湖首当其冲。品西湖之美,得上挂榜阁。十月上旬,惠州暑气稍退,记者一行走进惠州西湖的红花湖景区,眼前的景致是一幅岭南秋卷:碧绿的湖水泛着粼粼波光,18公里的环湖绿道在青山间蜿蜒,一座长达179米的大坝横亘在山谷,红花湖因坝诞生;年轻人身着各色骑行服,骑着自行车穿梭于绿道上,为一方山水注入了青春与活力。

拾级登顶挂榜阁,西湖尽收眼底。“与杭州西湖由一个大湖而成不同,惠州西湖是由六个湖组成的。”惠州市西湖景区管理中心旅游文创部部长郑盈介绍道。惠州西湖风景名胜区由西湖景区和红花湖景区组成,囊括南湖、丰湖、平湖、菱湖、鳄湖、红花湖六个湖。前五个湖在西湖景区,与自然水体相接;挂榜阁下的红花湖虽与五湖相隔,但历史上,红花湖曾是西湖的上游水源。如今,每当雨季,红花湖泄洪,入口处峭壁便有飞瀑直下,声如钟鼓,掩映着水帘洞,西湖古八景之一的“水帘飞瀑”在此重现。

夕阳西下,惠州西湖披满霞光,六个湖宛如六块翡翠镶嵌在东江南岸、西枝江西侧的群山之间,远处泗洲塔、苏堤、陈公堤若隐若现,与城市高楼大厦、市井烟火融为一体,构成了“半城山色半城湖”的绝妙景观。

苎萝西子质朴清纯 素雅天成幽深曲折

杭州西湖和惠州西湖各有特色。正如清代惠州知府吴骞赋诗云:“西湖西子比相当,浓抹杭州惠淡妆。惠之苎萝村里质,杭教歌舞媚君王。”在他看来,杭州西湖就像进了宫的西施,显得雍容华贵,而惠州西湖则是那个仍住在苎萝村中的西施,质朴清纯。

宛如“苎萝西子”的惠州西湖有“素雅天成、幽深曲折”的特点。根据《惠州西湖志》(张友仁著,吴定球校补)所载:“东汉时,(惠州西湖)湖上仍有狼虎居之,无所谓湖也。”《惠州西湖新志》亦记载,惠州西湖“原是东江自然堤外的低丘广谷所形成的洼地,集西南部群山诸水汇集而成的天然湖泊,属东江堤外湖”。这便是其“素雅天成”的源头。

如今,惠州西湖依然保留着最初的模样,其中“偏安一隅”的菱湖最得“幽深曲折”的精髓。郑盈带着记者,迎着夕阳进入菱湖,只见湖岸曲折,车辆兜兜转转前行,仿佛走进了未被惊扰的秘境。湖岸被茂密的绿植簇拥,古榕、棕榈的倒影洒落水面,与水中残荷的倒影相映,城市的喧嚣刹那间不见了;移步换景,至转角处,忽见含书岛立于湖中央,远处的绿茵岛则犹抱琵琶半遮面,城市又露出一角。郑盈介绍说,相传先民在此遍植菱角,夏秋时节菱叶浮波、菱花吐香,“菱湖”之名便由此流传千年。

人文厚重

未有惠州城已有西湖史 宋代陈偁治湖评八景

隋开皇九年(589年),惠州有了“城”的建制。彼时,岭南设有广州、循州、桂州三个总管府统领诸州,循州总管府设于梌山(今惠州市区中山公园内)。

鲜为人知的是,惠州建城前200多年的东晋初,湖畔银岗岭南麓(今惠州城区长寿路一带)就创建有龙兴寺。唐代开元二十八年(740年),龙兴寺被赐名为开元寺;泗洲塔、天庆观(今元妙观)等陆续出现,西湖一带人文渐兴。唐末至宋初,惠州第一位进士张昭远在湖边居住,因他曾担任郎官一职,时人将湖称为“郎官湖”,这是惠州西湖已知的首个名字。那时的湖是什么模样?余靖(北宋岭南名人)在《开元寺记》中留下“重岗复岭,隐映岩谷,长溪带蟠,湖光相照”的描述,可见当时惠州西湖是藏于群山之中的胜景。

宋代,惠州西湖迎来第一个发展高峰期。北宋治平三年(1066年),陈偁升任惠州知州,他发现城西有个大湖泊,堤废水涸。于是,他“筑堤截水”治湖,筑北堤(平湖堤)、拱北桥等,一旦拱北水闸闭合,横槎、水帘、天螺等3大水源就汇成“广袤十里”的湖泊,乡民得以引水灌田,兼鱼、藕、蒲、苇之利,每年收获甚丰。人们因此将郎官湖改称为丰湖。

当时,惠州西湖不仅用于农业生产,也是游览胜地。惠州市文化顾问、文史专家严艺超介绍,陈偁前无古人地提出了至今仍广为人知的“惠阳八景”(今称西湖古八景),包括“鹤峰晴照、雁塔斜晖、桃园日暖、荔浦风清、丰湖渔唱、半径樵归、山寺岚烟、水帘飞瀑”。陈偁提出“惠阳八景”的时间与宋迪创作《潇湘八景图》差不多,他不仅是第一个将西湖纳入旅游风景区范畴的惠州官员,也有可能是中国第一个将城市景观归纳为“八景”的地方主官。

如今,西湖的丰湖之中仍有一条数百米长的陈公堤(又名黄塘东路),是后人为纪念陈偁而命名的。徜徉其间,只见岸上叶绿花红,湖心可见几座小巧的岛屿,岛上亭台楼阁,隐约可见翘角飞檐,与堤上行人、湖面游船构成一幅灵动画卷。

参与修建“两桥一堤” 苏轼改称丰湖为西湖

丰湖何时变为今人熟知的惠州西湖呢?这与苏轼有关。

宋绍圣元年(1094年),苏轼抵达惠州。虽然仕途受挫,但他依然体恤民苦、乐观豁达。苏轼见当地农民耕田艰辛,先后向博罗县令、惠州太守推广拔秧和插秧的新农具“秧马”,让“惠州民皆已施用,甚便之”。得知百姓出行困难,苏轼倡建东新桥、监建西新桥。不仅出力还出钱,苏轼毅然捐出了皇帝赏赐的金腰带,更动员了弟弟一家将皇帝所赐黄金也拿出来捐建。苏轼参与修建惠州的“两桥一堤”,其中一桥是在西枝江上修一座浮桥(东新桥),以每两船为一舫,用40只小船连成20座舫,用锁石碇把它们固定在湖中形成船桥,可随水涨落,方便百姓出行。另一座桥是改造平湖门到西山之间的一座长桥,在两端各修筑一段堤,中间用坚硬的盐木架桥(西新桥)。后世为纪念苏轼,将长堤命名为“苏堤”。绍圣三年六月,两桥完工,苏轼与百姓同庆,写诗曰:“父老喜云集,箪壶无空携。三日饮不散,杀尽西村鸡。”

西新桥建成后,丰湖秀丽的湖光山色令苏轼常忆起杭州西湖,又因两湖皆位于两城的西边,在《丙子重九二首》一文中留下“西湖不欲往,暮树号寒鸦”,苏轼首次将丰湖称作西湖。此后,人们逐渐改称丰湖为西湖。如今西新桥依然是惠州西湖的“第一桥”,横跨在丰湖与平湖交界的苏堤上(又名宝塔路)。穿过西新桥,泗洲塔高耸在孤山上。一座手握书卷、面向远方、若有所思的东坡居士雕塑矗立在东坡纪念馆分馆下方,旁有朝云墓,诉说着苏轼与侍妾王朝云的爱情故事。

苏轼被贬惠州,王朝云随同前往。王朝云在惠州常歌唱苏轼的名篇《蝶恋花·春景》,她一边弹琴,一边婉转唱道:“花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草……”可惜到了1096年,王朝云亡故并葬于惠州西湖孤山,年仅34岁。苏轼不胜哀伤,亲撰墓志铭,写下《雨中花慢》《悼朝云》等诗词,苏轼决定终生不复听《蝶恋花·春景》,寄托了他对王朝云深切的哀思。

丰湖书院文脉长 天下不敢小惠州

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”苏轼在惠州生活不足三年,虽然时间并不长,但其深刻的思想文化和杰出的人格魅力一直影响着岭南,惠州因此有了“一自坡公谪南海,天下不敢小惠州”的千年荣光。南宋诗人杨万里曾慕名前来,留下名句“三处西湖一色秋,钱塘颍水更罗浮”,成为第一个把杭州、颍州、惠州三地西湖鼎足并论的人。

从陈公堤往前走,一座古色古香的丰湖书院映入眼帘,门楼正中高悬“丰湖书院”匾额,书院青瓦白墙,飞檐翘角,门楼后沿中轴线,依次分布着孔子像、乐群堂、藏书楼、格物斋等,朱红廊柱与雕花门窗相映,包括了传统书院“讲学、藏书、祭祀”三位一体的功能布局。书院内依然留着清代惠州知府伊秉绶手书的“敦重”石刻拓片,无声讲述着 “厚重为人、扎实为学”的院训。从南宋开始,惠州西湖除了是农业区、旅游区之外,更发展成学术区,文脉绵延近800年,对岭东文化的发展有着举足轻重的地位。

南宋淳祐四年(1244年),惠州太守赵汝驭在银岗岭(即前文的龙兴寺一带)创建“聚贤堂”,纪念唐、宋时期的陈偁、苏轼、古成之等“十二先生”。十年后的1254年,惠州太守刘克刚进一步把聚贤堂改为书院,命名为“丰湖书院”,作为宋代广东四大书院之一、惠州府的最高学府。惠州从此文风渐盛,在宋代走出了李思纯、李思义、陈国翰、陈开、黎献臣5位州官。州官薪俸二千石,后人称他们的住地为“万石坊”(今市内中山南路)。

明代,著名教育家、哲学家王阳明亦曾来惠州。他的学生薛侃在丰湖书院讲学,传播王阳明的学说。惠州府明代共诞生进士44人。叶梦熊、杨起元、叶萼、叶春及、李学一被尊称为“五先生”。

嘉庆五年(1800年),在惠州西湖之畔的黄塘,丰湖书院被恢复重建。丰湖书院山长徐旭曾在嘉庆十三年(1808年)撰写了《丰湖杂记》,留下“今日之客人,其先乃宋之中原衣冠旧族”等论述,是我国系统论述客家历史文化的开山之作,被誉为“客家人宣言”。宋湘(1756—1826)任丰湖书院山长时,撰写的楹联“人文古邹鲁,山水小蓬瀛”反映了惠州西湖的美景与丰湖书院“从者云集,人竞向学”的盛况。

光绪十二年(1886年),应两广总督张之洞邀请,广州番禺人梁鼎芬来到西湖,成为丰湖书院的山长。他不仅给西湖一小岛冠名为“百花洲”,更把丰湖书院推上历史最鼎盛时期。梁鼎芬在书院创建丰湖书藏,收到来自各地捐赠的书籍46000余册。丰湖书藏是最早的近代图书馆之一,成为中国藏书楼向近代图书馆转变的典型案例。梁鼎芬标举东汉范滂和北宋苏轼的道德气节,在书院建范孟博祠和苏东坡祠,并撰写楹联:“气节重东汉,英灵壮西湖。”这些举措深刻影响着惠州士风。书院后来培育出叶挺、张友仁等众多英才。

祝枝山湖畔筑家宅留名 惠州西湖亦有浪漫故事

明清时期,不仅丰湖书院声名远扬,惠州西湖的建设也进入新的高峰期。明代,江南才子祝枝山任职惠州时,对西湖十分向往,后来他在西湖北岸盖筑家宅,故至今留有地名“祝屋巷”。

明正德年间,惠州知府甘公亮又在甘公堤上建圆通桥(又名大通、广济),今西湖九桥中的第六桥诞生了。后来,以圆通桥为界,丰湖又分出南湖。

到了清初,陈恭尹写下《惠州西湖歌》,表达了他对惠州西湖的热爱之情。

清康熙年间,浙江钱塘人徐旭旦为惠州西湖缔造了一段历史。康熙五十三年(1714年),当时,朝廷派两位西方人对惠州西湖进行历史上的首次科学测绘。出生于杭州西湖的徐旭旦有感于“图虽具,而志书并无以应”,他特别组织人力花了7个月编撰了《惠州西湖志》,献给了康熙皇帝。这是惠州历史上目前所发现的、保存完整的第一部惠州西湖志书,也是广东现存最早的一本湖类专志。

除了《惠州西湖志》,清代嘉庆年间,以惠州西湖为背景的小说《西湖小史》(作者上谷氏蓉江)亦诞生了。从此,杭州西湖有白娘子和许仙的爱情,惠州西湖亦有自己的浪漫。惠州文史专家严艺超撰文介绍,《西湖小史》是一部十六回的章回小说,讲述了惠州郡才子陈秋楂和程乡县才子侯春旭在爱情、事业上的曲折动人故事。陈秋楂和侯春旭是好朋友。一日,他们结伴去游西湖,陈秋楂在惠州西湖铁陵庵进香时遇见王春红,终日思念;侯春旭则在惠州西湖永福寺松风阁与黄秋娥一见钟情。但二才子北上遇盗,被迫分开。陈秋楂入京考中状元,之后大败敌军凯旋。天子论功时,适遇侯春旭被奸相所害打入牢狱。陈秋楂毅然上书弹劾奸相救友,侯春旭获释。陈秋楂又与侯春旭带兵南下,不费刀枪,平定博罗。尔后,两人分别与佳人成婚,辞官归隐惠州西湖。

严艺超发现,《西湖小史》不少故事的灵感来自惠州史实。比如陈秋楂仗天女所授兵书大败外敌,显然是明代惠州兵部尚书叶梦熊凭借神奇锦囊威震边塞的故事;而小说中平定博罗一事,极可能指嘉庆年间的博罗之乱。

除了诞生与惠州西湖有关的史志与小说,清朝时,当局还成立了西湖专门的管理机构。民国时,又成立相关机构进行协调治理。生长于惠州西湖边的张友仁便是其中的参与者。他不辞劳苦,多方奔走,为西湖的相关景观建设、产业发展、人文推介等都做了大量工作。张友仁前后历经17年编纂出新版的《惠州西湖志》,至今传为佳话。

熠熠生辉

惠州西湖面积历经变迁

六湖潋滟相连,城湖一色,西湖是惠州瑰宝,作为惠州的“母亲湖”,西湖滋养着百姓,度过了千年岁月。不过历史上,惠州西湖面积历经变迁。宋元时,湖面广阔,约有10平方公里。明初,围湖入城,湖面缩小。严艺超经过考据后认为,民国时期,惠州西湖的水域面积约有2500亩,即1.67平方公里左右。据1959年《惠阳新志》记载,惠州西湖“湖水面积有2400多亩”,据1992年《惠州市城市建设志》记载,西湖面积降至1.22平方公里。

惠州人行动了起来,保护并恢复惠州西湖成为社会各界的共识。惠州着手开辟红花湖、高榜山,恢复菱湖、鳄湖、明月湾,建设南苑、南门、丰山、飞鹅岭、东坡园、丰渚园等。1995年《惠州西湖新志》记载,惠州西湖已恢复至1.42平方公里;2012年《惠州市惠城区志(1988—2002)》指出,惠州西湖再扩至1.46平方公里。

20世纪90年代,惠州西湖风景名胜区囊括了西湖景区与红花湖景区,面积扩至20.91平方公里,水域面积达3.13平方公里,组成“六湖九桥十八景”。2018年,惠州西湖风景名胜区被评为国家5A级旅游景区。

国学大师饶宗颐曾多次来到惠州,盛赞“惠州之美不减杭州”。2010年12月21日,位于惠州市区高榜山的挂榜阁竣工落成,时年93岁的饶宗颐出席竣工仪式,把耗时近4个月、亲笔撰写的《挂榜阁记》书法作品赠予惠州市。《挂榜阁记》全文1566字,饶宗颐又节选挂榜阁部分内容,题写下巨幅书法作品“人杰地灵物华天宝 聚良才而开盛世”。

千年西湖依然是顶流

除了饶宗颐,各方专家也行动起来,挖掘惠州西湖相关的文史资料,让世人更懂惠州西湖。惠州市博物馆馆长钟雪平调查发现,苏东坡居惠州,时间虽短,然而在近千年之后,惠州依然留下与之有关的遗迹、遗址20余处。惠州西湖畔的东坡祠便是打卡点之一。

惠州东坡祠离西湖不远,由苏东坡当年在惠州置地建设的私人住宅改造而成。当年,苏东坡于西湖东侧的白鹤峰上置地“作屋二十间”,“规作终老计”,凿井汲水,筑德有邻堂、思无邪斋,掘朱池墨沼。新居落成后又植松、柏、柑、茶、梅、柚子、荔枝等树,周围环以廊庑。但世事难料,房屋建成,一家人其乐融融住进新居仅仅三个月,圣旨又到。这一次,他被贬往海南儋州。在当时,那是真正的天涯海角。

以“文旅融合、惠民利民”为主线,依托西湖,惠州苏东坡祠已成为当下惠州的文化灵魂,门口挂着饶宗颐题写的“惠州苏东坡祠”匾额。游客络绎不绝,前来见识当年大文豪生活居住、喝茶品茗、接待友人的场景。而“苏堤玩月”是中秋赏月的最佳地点,每到中秋之夜,市民与游客便会聚集在苏堤上,赏月、品茶、吟诗。

今年9月29日中午,广州地铁运营的城际铁路首次开进中心城区,坐着家门口的城际,“早上从琶洲出发,中午到东莞吃烧鹅濑,傍晚在惠州西湖看落日”,广州市民纷纷到惠州西湖打卡,去苏堤“玩月”。

在今年的国庆中秋八天假期,惠州再次成为国人出游的热门目的地。惠州市文广旅体局的数据显示,2025年国庆中秋假期,惠州累计接待游客396.5万人次,同比增长5.4%,实现旅游收入35.35亿元,同比增长7.8%。

中国西湖三十六,其中惠州西湖历经千年,生生不息,依然是顶流,是人们身边的“桃花源”。

惠州西湖六湖九桥十八景

六湖 平湖 丰湖 南湖 菱湖 鳄湖 红花湖

九桥

西新桥 拱北桥 烟霞桥 迎仙桥 明圣桥 圆通桥 九曲桥 枇杷桥 花洲桥

十八景

苏堤玩月 玉塔微澜 孤山苏迹 红棉春醉 花洲话雨 留丹点翠 芳华秋艳 荔浦风清 西新避暑 横槎小隐 飞鹅览胜 丰山浩气 丰湖书院 元妙古观 山寺岚烟 准提远眺 挂榜儒风 花港观鱼

全国西湖知多少?

中国叫“西湖”的湖泊,有多少个?明《永乐大典》卷二二六三“西湖”条目,记录了我国杭州西湖、福建西湖、颍州西湖、济南府西湖、严州西湖、寿昌西湖、温州西湖、宁波府西湖、鄮县西湖、成都西湖、铅山西湖、琼州西湖、潮州西湖、雷州西湖、惠州西湖、许州西湖、蜀州西湖、桂林西湖、新定西湖、昌平县西湖、大名府西湖、吉水西湖、汉州西湖、婺源西湖、耒阳西湖、沔阳西湖、湖州西湖、云南西湖、新城西湖、华县西湖、邛州西湖、宝庆府西湖、邵阳西湖等33处西湖的历史文献。

晚清浙江人陆以湉在著作《冷庐杂识》中写道:“天下西湖三十又六。”

民国凌善清《怎样的游西湖》则称:“我国之以西湖名者,凡三十一”。

此外也有“八大西湖”之说,即杭州西湖、颍州西湖、惠州西湖、桂林西湖、北京西湖、福州西湖、扬州瘦西湖、南昌西湖。

广东境内部分西湖一览

广州西湖

原位于今西湖路、教育路一带,为文溪西侧河道,唐代被改造为濠池,南汉时扩建为南北向长方形人工湖仙湖,又称为西湖。今留有药洲遗址、九曜石等。

潮州西湖

位于潮州古城西郊,是全国三十六大西湖之一及潮州八景“西湖渔筏”所在地。古为韩江支流,唐代筑北堤后成湖,葫芦山摩崖石刻130多处和涵碧楼被列为广东省省级文物保护单位。

梅州大埔西湖

位于梅州市大埔县城西北部,占地面积580亩,融合客家文化元素,有孔子铜像、将军墙等设施,并与泰安楼古建筑群形成整体景观,承载着大埔“四乡”(文化之乡、华侨之乡、陶瓷之乡、名茶之乡)的文化精髓。

湛江雷州西湖

位于雷州古城的西北角,占地面积9万多平方米。雷州西湖原名罗湖,北宋苏轼兄弟在此醉游后,罗湖更名为西湖,建有苏公亭、苏轼像等。

揭阳榕江西湖

位于榕城西南方,依傍榕江,有大小湖塘20多个,连成300多亩的宽阔水面,九曲石桥横架湖中,中置双层湖心亭,颇有江南园林意趣,为粤东一大名胜。

丰湖之水曲若环,扁舟一去何时还。——明末清初·陈恭尹

左瞰丰湖右瞰江,五峰出没水中央。——宋·杨万里