元青花人物图玉壶春瓶

南宋金项饰

明金锭

英文《广州旅游指南》

唐牙雕人像

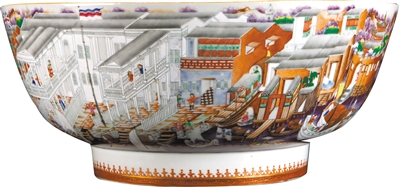

清乾隆广彩十三行通景图大碗

清乾隆铜镀金自开门三星报喜葫芦式钟

文/广州日报全媒体记者卜松竹 通讯员粤博宣

图/广州日报全媒体记者王维宣(部分图由广东省博物馆提供)

如果以千年为尺度,走入历史的时空,在广东这片海陆交汇的热土之上,有哪些绵延不断的精神脉络,有哪些一望而知的文化基因?

10月15日,“互利天下:广东外贸一千年”展览在广东省博物馆开展。在为期一年的展期中,这个由中共广东省委宣传部主办,广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)承办的大展,将以来自广东省博物馆及全国多家文博机构珍藏的逾200件(套)文物的宏大规模,梳理出一条广东外贸的发展脉络,通过文物实证与制度演进的双重叙事,乘着这跨越千年的广东“大IP”,激扬地迎向未来。

唐宋元 广东外贸实践演进为国家法典

广东在中国外贸史上犹如“先行之舟”,踞南海之滨、五岭之南,凭借山海为屏、江河为脉的天然优势,自唐宋市舶制度初兴,至清代“一口通商”鼎盛,再到新中国广交会创立与新时代自贸区、粤港澳大湾区建设,始终在历史浪潮中探寻开放契机,映照国家发展与世界格局的变迁。

记者在现场看到,展览以“互利天下”为主题,分为“市舶利邦”“商舶云集”“中西交汇”和“潮涌新章”四大篇章,完整呈现广东外贸从制度萌芽到全球枢纽的演进历程。

根据展览中的介绍,从唐代开始,广东外贸制度创新引领了国家管理体系的演进。广东省博物馆教育中心副主任王亚楠介绍,唐代市舶使主要设在广州,最早文献记载见于开元二年(714年)。随后市舶使的权力增强并形成市舶机构,标志着外贸从地方兼管逐渐转向中央垂直管控。北宋以广东实践为蓝本,推广市舶制度至全国沿海口岸,并于元丰三年(1080年)颁布首部相关条例。元代集唐宋外贸管理经验之大成并加以完善,通过颁布《市舶则法》,使市舶制度正式归入国家主导、自上而下的系统性法典之中。这种从“地方经验”到“国家法典”的制度化演进,充分表明规则的确立不仅是保障贸易秩序的前提,更是推动繁荣、增强国力的重要路径。

明代 广州海珠岛办起制度性“交易会”

明代对外贸易制度以国家安全与政务稳定为核心,海禁政策与朝贡体系贯穿始终。广东作为海上门户,在服从中央管控的同时,亦不断探索地方路径,成为制度变革的先行者。明初设宁波、泉州、广州市舶司,将外贸纳入官方体系,此时朝贡贸易侧重政治外交属性。明中期后,沿海私人海商日益活跃,以生丝、丝织品等商品推动贸易格局转型。

15世纪上半叶,郑和七次下西洋必经岭南,广东港口在国家海权扩展中扮演着关键角色。明万历年间(1573—1620年),广东地方政府在广州城外的海珠岛设立定期市集,准许外商与中国商人进行直接交易。这一制度性“交易会”体现了地方治理的务实智慧。此时的广州与澳门,已成为全球贸易网络中的重要枢纽。广东进出口商品丰富,呈现出高度的制度弹性与市场活力。

记者在展览中看到,明代广州市场上的商品种类极为丰富。果蔬类有甘蔗、荔枝、龙眼、槟榔等;粮油类有大米、面、饼食、罗浮茶、鼎湖茶、冰片糖等;金属制品有铁、铜、锡、铁锅、铁线、铁钉、铜器、锡器等;纺织品有棉布、鱼冻布、黄丝布等。“洋货”更是多达百种以上,从各类宝石珍玩、珍禽异兽,到香料药品、木材织物等,一应俱全。省博相关负责人介绍,在明朝,从海外诸国进口的商品中经广东进口者为最多。据史料记载,仅葡萄牙商人每年两次到广州参加定期市集交易,就会带来100万—200万两白银订购货物,然后由广州经澳门,把中国商品源源不断地输往世界各个国家和地区。

“南澳I号”的发现,宛如尘封数百年的时空胶囊,将明代万历年间的海贸盛况生动展现在世人眼前。该沉船位于广东南澳县三点金海域,船上装载的商品主要为来自粤东、闽南、江西等地民间窑口生产的青花瓷器,种类繁多,造型精美,揭示了商品化程度较高的贸易网络与供应链体系。从船体结构、货物堆叠到生活器具的配置,无不体现出彼时外贸航行的高度组织性与专业化。

清代 广州在全球海贸体系中脱颖而出

17世纪末开始,欧美及世界各地的商船荟萃于广州,广东对外贸易形成了一套独特且成熟的管理体系。在这一制度下,粤海关与两广总督密切协作,建立起一套以管理为核心、以制度调节为保障的贸易监管机制。广州之所以能长期维持中外商贸重镇地位,得益于其制度的相对灵活与有效调控,既能保障国家利益与财政收益,又能回应外商需求、稳定贸易关系。在贸易控制与价格竞争之间取得微妙平衡,使广州在全球海贸体系中脱颖而出。欧洲“中国热”风潮涌动,广东制作的外销品成为关键媒介。

展览中的一件清乾隆广彩十三行通景图大碗,正是这种独特贸易地位的见证。这种大碗是欧洲人在宴会上调盛果酒之用,也称潘趣碗。外壁以通景彩绘方式描绘了广州十三行商馆的面貌,上面绘有丹麦、法国、奥地利、瑞典、英国和荷兰的国旗,以及炮台、粤海关、小船、船夫、中外商人等,还有包装和搬运茶叶、装车舢板等场景。1757年“一口通商”后近百年,广东既是全国连接世界经济的关键节点,形成以广州为核心的外向型贸易网络,也是中西文化交流通道。十三行对于广州乃至整个中国的对外贸易史都有着重要的历史意义。

中西方的文化交流在一件清康熙款珐琅彩花碟纹碗中也体现得淋漓尽致。珐琅彩瓷是将铜胎画珐琅技法成功地移植到瓷胎上而烧制的彩瓷新品种。以雍正、乾隆时期的产量最大,是诗、书、画、印相结合的艺术珍品。珐琅料在雍正六年(1728年)前需依赖从欧洲进口,雍正六年后,清宫造办处已能自炼20余种珐琅料,而且色彩种类比进口彩料更为丰富,遂使珐琅彩瓷器的生产获得突飞猛进的发展。

从广交会徽章到太平厂手袋

折射广东在对外开放中的关键角色

展览中,一套历届广交会徽章吸引了众多观众的目光。

中华人民共和国成立后,广东凭借地缘优势与侨资基础,继续在国家对外开放中扮演关键角色。1956年,广州举办中国出口商品展览会,翌年正式创办“中国出口商品交易会”(以下简称广交会),为国家开辟出一条“以贸破局”的发展路径。此后几十年间,广交会成为中国对外贸易最具代表性的国家级展会平台,被誉为“友谊的纽带、贸易的桥梁”。2007年,第101届广交会正式更名为“中国进出口商品交易会”,由单向出口平台转型为双向交流窗口,展现出开放型经济日益成熟的时代特征。

在旁侧的一个展柜内,一块硕大的白底黑字“东莞县太平手袋厂”招牌十分醒目。它的旁边是两个生产于20世纪80年代的手袋。太平手袋厂是全国第一家“三来一补”企业,在中国改革开放进程中具有里程碑式的意义。

相关负责人介绍,改革开放以来,广东获得“特殊政策、灵活措施”的战略授权,率先突破传统外贸体制,开启“以开放促改革、促发展”的探索之路。外贸承包经营责任制的实施、经营权的逐步下放、加工贸易的蓬勃发展,极大地释放了市场活力,也培育出一批“走出去”的企业主体。进入新时代,广东紧抓制度型开放机遇,依托广州南沙、深圳前海蛇口、珠海横琴三大片区建设自贸试验区,不断探索贸易自由化、投资便利化新路径。同时,广东积极参与粤港澳大湾区建设,推动规则对接、标准互通,探索共建共享的区域协同机制。从率先试点到引领转型,广东不仅保持全国外贸总量的领先地位,也为中国对外开放模式提供了丰富的实践样本。

“互利天下:广东外贸一千年”用文物讲故事,用文化讲发展。展览打造了“广东外贸史”这样一个“大IP”,让更多的人能够看到广东在中国与世界的交往中的担当和贡献。展览也是一个非常鲜活的“思政课堂”,借助实物陈列、影像呈现,以及数字化的手段,让观者能够在文物和故事中感受到中华文明的精神力量。同时,展览也为构建中国特色国际关系的制度和知识体系,提供了非常好的经验和启示。

——中山大学马克思主义学院助理教授骆红旭