文、图/广州日报全媒体记者海国

一座老屋能存留几代人的记忆?这问题在我脑中盘桓不去,竟成了一种执念。我想,老屋不过是砖瓦木石堆砌而成的壳,真正存留记忆的,怕是住在其中的人吧。

我生于江汉平原一处村落,十二岁前便离了家,过起寄宿生活。起初尚能骑自行车一周返家两次,后来渐成一月一次,半年一次……家便这样一步一步向后退去,退成记忆里的一抹淡影。

日前归家,问父母我出生时住的是茅草屋还是土墙瓦屋。母亲说是茅草屋。我竟毫无印象,想来当时年岁太小之故。三间土墙瓦屋才是我记忆的开端,然而能记起的事亦不多。唯“我们一家有七口人”这句话,祖父祖母常挂在嘴边,刻入我心里。三代七口,确也相伴度过了漫长岁月。

上世纪80年代初,农村已分田到户,日子渐渐好转。江汉平原一带时兴拆土墙瓦屋,改建砖瓦房。至今我仍清楚记得,下午放学后,走在离家尚远的斜坡上,便能望见我家新封顶的六间砖瓦房,心中便涌起无限欢欣。那是1984年,我九岁。

这六间砖瓦房几乎承载了我对家的全部记忆。童年、青年,乃至后来远赴千里之外的广州工作,每当想起家,脑海中浮现的总是这六间瓦房。

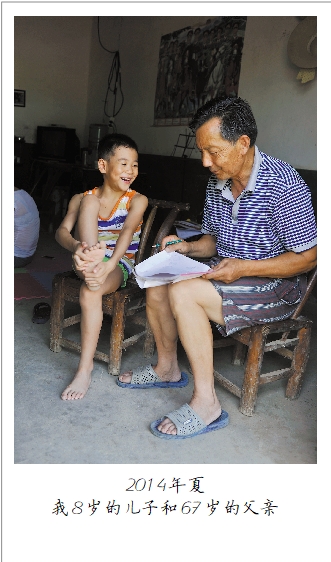

砖瓦房时代,家里渐添了黑白电视机、洗衣机、电风扇、双卡录音机、电饭煲等物事。除夕之夜,早早守候在电视机前等待春晚,却常因电压不稳,屏幕一片漆黑。抬头看屋中央悬挂的灯泡,钨丝已烧成淡黄色的W形亮线,微微颤动。

90年代,我与兄长外出读书,父母觉着我俩日后未必长居家中,便将六间砖瓦房靠北的三间卖给已出嫁的姐姐。外甥女在这砖瓦房里出生,一家七口变成九口,四世同堂。

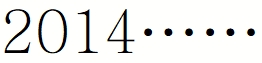

新世纪伊始,祖父走了,不出几年,祖母也随他而去。我与兄长在外地相继工作成家,各自有了孩子,全家增至十一口,却只剩三代人了。

江汉平原地广田多,村民日子向来较山区宽裕,外出务工潮流来得晚些。但至90年代末,这潮流也加快了步伐。农民成了农民工,城里挣来的钱回流农村,最要紧的便是建房。于是新世纪之初,一座座楼房拔地而起。

那座承载四代人的六间砖瓦房,终于完成了它的使命。

2014年,六旬的父母在家建起墙面地上满贴瓷砖的楼房,每个房间都装了空调。转眼间,又过去了十年。

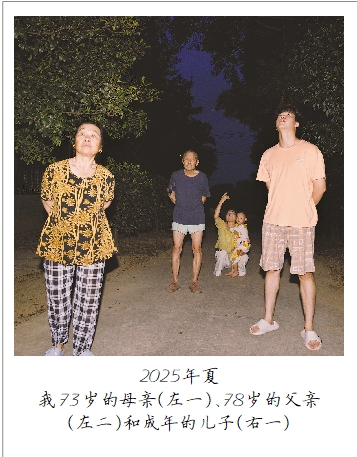

今夏循例,我带着高考结束的儿子从广州回到老家,陪父母小住。近二十年来,几乎从未间断。往年酷暑之夜,一家人坐在屋外纳凉,常闲聊至深夜。自去年始,却发现父亲再不能陪我们坐到那么晚了,往往天一黑便上床歇息。父亲老了!

姐姐前几年也有了孙子,虽不常住农村,却也时常带着小孙子回来。我每年寒暑假都带儿子回来,只想让他知道自己的根在何处。却不能确定,他的下一代还会不会回来。

老屋存留记忆,记忆却随人而去。一代人有一代人的屋,一代人有一代人的记忆。瓦房变成了砖楼,黑白电视变成了智能手机,电压不稳的夜晚变成了空调常开的夏夜。变的何止是屋,更是屋里的人,屋外的事。

老屋终会倒塌,记忆也会消散。但总有什么东西留下来,像那W形的钨丝光亮,虽然微弱,却在某个角落永远闪烁着。