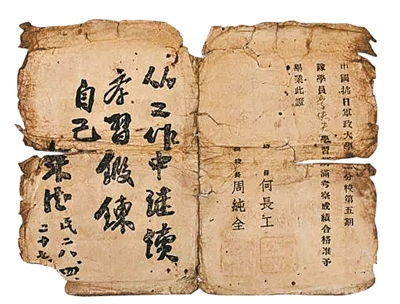

李侠夫的中国人民抗日军事政治大学一分校毕业证书和毕业证章

李侠夫的中国人民抗日军事政治大学一分校毕业证书和毕业证章

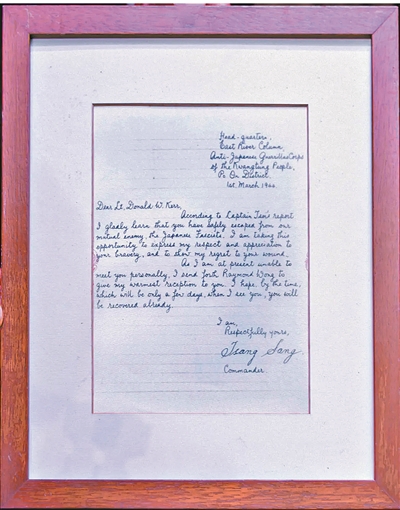

东江纵队司令员曾生1944年写给美国飞虎队唐纳德·克尔中尉的亲笔信。

文/广州日报全媒体记者卜松竹 通讯员穗同心宣

图/广州华侨博物馆提供

海珠桥畔的广州华侨博物馆内,“万里同心——海外华侨与中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争纪念特展”正在举行。

中英文版《义勇军进行曲》乐谱,泛黄的航空救国公债券与捐款收条,飞虎队胸章、华侨战士曾使用的武器装备……两百多件珍贵展品汇聚一堂,生动展现海外华侨团结一心、奋勇抗战的伟大壮举和赤子情怀。馆方相关负责人介绍,当年在艰苦卓绝的华南敌后战场,众多华侨青年毅然回国,加入东江纵队、琼崖纵队等抗日武装。他们凭借精通南洋语言文化、深谙华南地形的独特优势,在危机四伏的情报传递、国际联络和后勤补给线上担当重任,成为连接国内外抗战力量的“生命线”与“连心桥”。

他捐出全部财产解决新四军军需

展览中,有一套与李侠夫相关的展品,包括李侠夫的中国人民抗日军事政治大学一分校毕业证书(1939年)、李侠夫的中国人民抗日军事政治大学一分校毕业证章(1939年),以及中国人民抗日军事政治大学五周年纪念章(1941年)。

1937年1月,中国人民抗日红军大学改名为中国人民抗日军政大学,招生范围从红军干部扩大到全国青年,凡有志献身民族解放事业,具有高小毕业或同等文化程度,身体强健,无嗜好及暗疾者均可报考。年龄限制在18岁以上,28岁以下。一时间,“到延安去!”成为各地爱国青年最热血的口号。

中国人民抗日军事政治大学第一分校(简称“抗大”一分校)于1938年12月在陕西延长县创建。1939年9月18日,“抗大”一分校第一期(总校第五期)毕业典礼在山西壶关举行,学员们拿到了印有朱德总司令题词的“从工作中继续学习锻炼自己”的毕业证书和蓝色毕业证章,李侠夫就是其中一员。

李侠夫原为新加坡海员,抗战爆发后,回国奔赴延安,参加共产党的队伍抗日救国。他先后在陕北公学(简称“陕公”)和“抗大”学习。他从“抗大”一分校毕业后在八路军总部卫生部及兵站医院工作,抗战期间随部队转战晋东南、太行山一带,曾多次负伤。在解放战争和抗美援朝战争结束后,李侠夫于20世纪50年代从东北军区转业到广州市卫生系统工作。

在烽火连天、艰苦卓绝的抗日战争环境中,“陕公”和“抗大”培养出数万名军事和政治干部,众多归侨参与其中。如1937年8月进入抗大学习的陈子谷是泰国华侨,他毕业后参加新四军并将自己的全部财产捐赠给新四军,解决了新四军两个月的粮饷及当年的寒衣。叶挺军长称赞他“富贵于我如浮云”。又如1938年10月进入抗大,曾创作《兵临城下》的著名军旅作家白刃是菲律宾华侨。

2025年,广州华侨博物馆、广州华声杂志社与广州新闻电台共同开展“父辈的故事”归国华侨抗战事迹口述史项目。归侨后人卢春宁女士的讲述,让我们得以重温一对革命恋人为了共同的理想奔赴延安的浪漫故事。

故事的主人公是卢春宁女士的父母卢达元、李辉。卢达元,别名路丁,祖籍广东梅县,1908年生于马来西亚;李辉,原名李静荣,祖籍广东梅县,出生于印度尼西亚,1931年回国读书。20世纪30年代,卢达元与李辉因补习英语相识。他是李辉三哥的同学,才华出众、正直可靠,在为李辉补习的过程中,两人互生爱慕。抗战爆发后,李辉奔赴延安。李辉在收到介绍信后,写信告知卢达元:“如果我们理想一样的话,就在那个地方见吧”——延安,成了他们心照不宣的誓言。于是,卢达元怀着爱国热情辗转千里,于1938年到达延安。

李辉在行前将所有个人物品包括个人相册留给朋友阿丽,毅然踏上救国之路。而这一别,近半个世纪,直到20世纪80年代,这本相册才回到李辉手中,并在展览中与观众见面。

“游击妈妈”参与文化名人大营救

东纵后人刘思东先生为本次展览提供的展品是由其创作的两幅油画作品——《父辈们的征途——致敬东纵战士》《游击队之歌——我的母亲和她的东纵战友》,作品以艺术的笔触,呈现华侨抗战的动人画面。

刘思东介绍,邱银娇早年旅居越南,20世纪初随全家返回深圳定居。丈夫刘必辉去世后,她以一己之力承担起家庭重担,变得更加坚韧果敢。1940年8月,共产党领导的游击队来了,邱银娇对子女说:“游击队是穷人的队伍,专打日本侵略者的。你们要帮阿妈一起照顾他们,不要将游击队的消息说出去。”

在随后一个多月的时间里,邱银娇带领三个孩子悉心照料四位游击队员。白天出门劳作时,她与村中妇女相遇,彼此心照不宣、默契不语——因各家几乎都掩护着游击队员。待战士身体恢复、转移至更隐蔽的地点时,邱银娇还为他们备好干粮,并嘱咐:“遇到困难,一定要再回来。”自此,这位瘦弱的客家女性成了战士们口中的“妈妈”。邱银娇深夜为他们缝补军装,黎明时冒险进入敌占区采购粮食,一次次用竹筐偷偷运送物资上山。

1942年的文化名人大营救中,邱银娇家的交通站被升级为大营救的专用站。大批文化名人转移到“杨美村”附近山上时,邱银娇带领妇女队顶寒风、冒危险坚持送饭送药。

“归侨将军”信件 尘封81年首公开

曾任东江纵队司令员的曾生,是澳大利亚归侨。日前在广州华侨博物馆举行的“穗同心·我和祖国有个约会”侨界故事分享会暨“万里同心”华侨抗战专题展活动上,这位归侨将军81年前写给被营救的美国飞虎队唐纳德·克尔中尉的英文亲笔信首度公开。

信中写道:“亲爱的唐纳德·克尔,非常高兴得到蔡国梁队长报告:他们已成功将你从我们共同敌人(日本法西斯)的围捕中胜利安全护送,抵达东江纵队总部。我借此机会,对你的勇敢表示尊重和赞赏,也对你的负伤表示遗憾。此刻我正急切希望早日与你见面,并安排黄作梅先生热情招待你。我希望几天后见面时你已康复。此致敬礼!东江纵队司令员曾生 1944年3月1日。”字里行间饱含深厚战友情谊,成为抗战时期中美人民并肩作战的生动见证。

1944年2月,克尔中尉在香港执行任务时跳伞负伤,在东江纵队港九独立大队队员的冒死营救下成功脱险。曾生司令员正是在得知克尔安全抵达东江纵队总部后写下了这封信。

活动中还分享了位于香港沙头角的罗家大屋的故事。罗家大屋由巴拿马华侨罗奕辉于1930年兴建,曾是抗战期间港九大队的交通站,如今已被改建为香港首个抗战纪念馆——香港沙头角抗战纪念馆。从这个大屋走出的罗雨中、罗汝澄等11人参加了中国共产党领导的在港抗日斗争,是公认的“香港抗日第一家”。1941年12月8日,日军进攻香港。同期,广东人民抗日游击队派出武工队挺进香港。12月10日凌晨,罗汝澄带领武工队进驻沙头角,罗家大屋成为武工队在香港的首个落脚点。抗战期间,罗氏一家参与了指挥作战、后勤、情报交通等抗日游击活动,为香港的敌后抗日游击战作出了重要贡献。