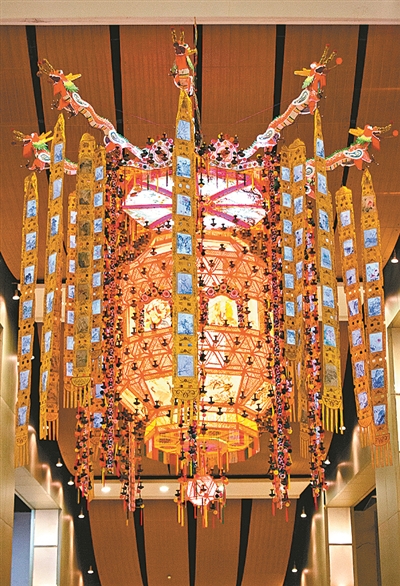

精美的千角灯,制作工艺相当复杂。

精美的千角灯

文、图/广州日报记者刘满元 通讯员莞城宣

千角灯,虽然工艺精美,但因工艺复杂、没有图纸、生产成本高,一度濒临失传,如今东莞仅存三盏。

79岁的张树祺是国家级非遗代表性项目灯彩(东莞千角灯)的代表性传承人,也是目前全国唯一能独立完成千角灯纸扎部分的手艺人。今年夏天,是张树祺六度开班。为了把技术教透,他把一盏尘封多年的千角灯拆了。在他看来,这不是单纯的“修灯”,是给徒弟们当“活教材”。

“我年纪大了,得把一身技艺都教给徒弟们。以后千角灯能不能传下去,就看他们了。”张树祺说。

将千角灯拆了当“活教材”

在张树祺的“千角灯传习所”课堂里,没有厚厚的教材,只有手把手的传授。

“千角灯的技艺杂,全靠口传心授。”张树祺说,搓线、设计制作花灯、编制多角立方体骨架、扎作灯主体骨架、雕琢通花纸、粘贴……每一步都要学员亲手练,练到“有手感”才行。张树祺常跟徒弟念叨:“以后千角灯就靠你们了。”

东莞“千角灯传习所”自2016年在莞城街道支持下成立,向社会招学员,免费教技艺。第一次办班,120多人报名,90多人来面试,最后留了30多个学员。截至目前,培训班共举办6期,参与学员超过120人,收徒41名。

至今,真正能守着这门手艺,坚持学下来的,还不到10个。在张树祺看来,这“很正常”。他告诉记者,家里没人愿意学,他要是不教别人,这手艺就真没了。

父亲张金培辞世前对他说的话,张树祺记了一辈子:“千角灯你一定要做,你不做,东莞就没人会做了。”他当时就应下了父亲的话,可从没独立做过一盏千角灯。直到2015年,东莞市文化馆要定做千角灯,才真正上手。没有图纸,全靠回忆10多年前父亲的教导,一边做一边琢磨,还创新了部分设计。

这盏灯,是他第一次独立完成的千角灯,凭记忆复原,足足花了10个月。

“如今我快80岁了,要把所有技术都教透,所以才把这盏老灯搬出来当教材。”于是,今年夏天,他决定把2004年参与制作的千角灯拆掉,既用作修复,也用于给学员们教学。

千角灯传承中不断创新

千角灯也在跟着时代的脚步不断发展。以前的灯里点的是煤油灯,风一吹就可能把灯烧了;现在都换成电灯,既安全又亮堂。当年手艺人独创的“通花”技法沿用至今,能让灯光像剪纸般通透,到了夜里点亮时,千角灯熠熠生辉。

只是,修复老灯,比做新灯难多了。“没有图纸,都靠脑子记。得顺着前辈的思路来,把所有部件拆开,再照着‘以旧修旧’的规矩补。”张树祺说,这盏千角灯上的画已经20多年了,颜色还漂亮,说明当年用的颜料是高品质的矿物质料,这才经得起时光蹉跎。

部件精美,也让大家犯了难:“这些画能不能直接用?如果要尽量保持原样,当然很美。可纸张想长久保持完好,太难了。”不过,不论是扎灯还是修灯,这都急不来,他们总是在慢慢摸索中找到解决方法。

年轻人也在给老手艺添新花样。在张树祺徒弟里排行老三的胡志华是做产品设计的,懂3D打印,他把千角灯做成3D打印模型,让现代技术悄悄掺进了老手艺里;东莞潮玩企业拼酷以千角灯为原型,制作了迷你版的3D金属拼图,在全网售卖,让千角灯成了年轻消费者可以动手制作的“小玩意儿”。此外,还有千角灯手链、千角灯茶壶、千角灯茶漏、千角灯伴手礼盒等东莞文创礼品相继面世,多次亮相国内外活动。

这些年,千角灯的宣传多了,社会影响力也大了,来做公益性调研的团体越来越多。张树祺一有空闲,就会配合文旅部门、高校和机构做调查,帮助广东财经大学“遗”鸣惊人实践团、广州南方学院文传院、广州大学等团队调研。他说:“多让人知道千角灯,就多一分传下去的希望。”

从家族传承到团队传承

李玉茹和郑洁波是东莞“千角灯传习所”第一届学员,从此踏上了千角灯的传承路。

李玉茹是东莞本地人,早年间在东莞市人民公园看千角灯展览时,就被那盏灯“震住了”。“怎么会有这么精巧的灯?”后来莞城街道开了千角灯扎作公益培训班,请张树祺当主讲导师,免费教手艺。获悉后,她立即报了名。

开班10年,培训班的学员来了又走,像李玉茹这样留下来的不多。“来的人,其实都深爱着这项传统文化;但是走的人,也没办法。千角灯社会价值很高,但市场价值尚未发掘出来,年轻人要生活,撑不下去太正常了。所以,他们来,我们敞开门欢迎;他们走,我们也打心底理解。”李玉茹说,有意思的是,当年让她“一见钟情”的千角灯,就是今年正在修缮的这盏。当摸到它,总有不一样的情感。“很神奇,它像见着老熟人似的。”李玉茹说。

2022年,为了广东省非遗博物馆展出的千角灯,李玉茹和团队成员熬了7个通宵,把4个十六边形灯底架的误差控制在0.1厘米内。

2024年,她几乎每周都和好友郑洁波去东莞“千角灯传习所”,手把手教新学员做千角灯的技艺。她告诉记者,张树祺的技艺是家族传下来的,但到了他们这辈,传承方式进行了调整,“团队传承可能更适合现在。来自各地的人聚在一起,各有各的专长,凑成一个团队进行制作,手艺才能走得远。”

千角灯的历史

●千角灯始于宋代。战乱中赵氏皇族流落东莞,一位皇姑凭记忆让工匠复刻宫廷彩灯,造就其雏形。元代起,赵家定期扎作,用于庆贺添丁及除夕、元宵等节日。

●中华人民共和国成立后,千角灯曾3次由扎作艺人制作,并分别于1957年在广州文化公园、1963年在东莞县展览馆和1965年在东莞县工人文化宫公开展出,直至1967年因损毁而消失。自此以后,千角灯就在近40年间再没有出现过。

●2004年,莞城街道专程寻访民间老艺人,并成立制作千角灯工作小组,拨下专款,组织老艺人抢救制作千角灯。于是,传承人张佛、尹全历时8个月重新扎制,让这一瑰宝重焕生机。其中,张树祺也参与了此次工作。

●2005年,张金培、张树祺父子特别为沈阳国际新春灯会应邀制作一盏千角灯,在灯会上一举夺得“山花奖”金奖和“中华第一灯”美称,千角灯也自此声名远扬。目前,这盏灯悬挂于文化周末剧场外。

●2006年,灯彩(东莞千角灯)非遗代表性项目被评为首批国家级非物质文化遗产。

●2015年,张树祺耗时10个月,制作现存最大千角灯——宽3.5米、高4.5米,目前在东莞市文化馆非遗展厅展出,是“镇厅之宝”。

●2018年,张树祺成为国家级非遗代表性传承人,并连续通过国家级传承人评估。

●2021年10月起,张树祺带领徒弟数十名,历时三年,共同完成一盏高6.5米、直径4.2米的千角灯,悬挂在广东省文化馆的非遗展厅里,继续闪闪发光。