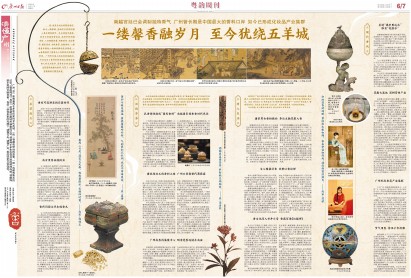

《清明上河图》中一家名为“赵太丞家”的诊所,根据广告牌所示,卖的是针对肠胃不适的香丸。

《清明上河图》中有一家“刘家上色沉檀拣香铺”,出售各色上等香品。

明代仇英版《清明上河图》中描绘的香铺,两位香匠师傅正在晾晒制作好的线香与盘香。

南宋马远作品《西园雅集图》(局部),文人雅集,一人作画,众人旁观,姿态各异,画案上香炉里焚着香,十分风雅。 (CFP供图)

“香”字的甲骨文

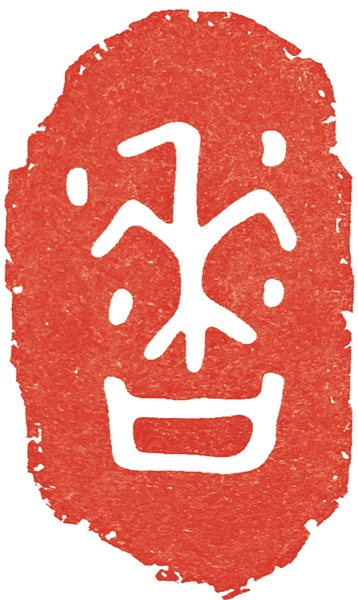

《听琴图》 北京故宫博物院藏

画中琴案旁有一几,几上置熏炉,香烟袅袅,与琴声一道,营造出一种清幽的氛围。

四连体铜熏炉 西汉南越王博物馆藏

乳香,原装于一漆盒内。西汉南越王博物馆藏

陶熏炉 广州市文物考古研究院藏

明末清初竹雕荔枝香薰 广东省博物馆藏

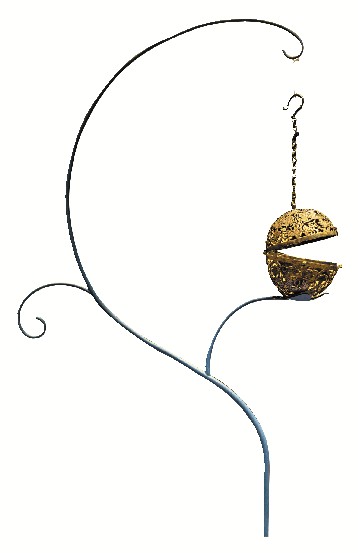

唐葡萄花鸟纹银香囊 陕西历史博物馆藏(图:CFP)

堪称先秦的 “明星香草”佩兰

铜力士骑兽博山炉,炉盖雕镂成山峦形,人物、禽兽饰于其上,伫立峰顶的朱雀极富生机。 北京故宫博物院藏

1889年娇兰推出的Jicky香水

清·冷枚 《春阁倦读图》

墙角立着的香几上摆放着香炉、朱漆香盒和铜箸瓶,这些都是经典的用香搭配。

散朴琴屋主理人、香艺师李韵澜在沙龙上普及香文化。

掐丝珐琅缠枝莲纹球式香熏 北京故宫博物院藏

读懂广州第一八二期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/许芳、柳剑能

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 倪明

图/受访者提供(除署名外)

香,诞生于远古的祭坛庙宇,始于一缕轻烟,并始终以芬芳伴随人类文明的脚步。从众神的专属物,到帝王贵族的奢享品,再到平民的随身物,人们佩戴香囊、调服香药、沐浴香汤、雅室熏香、沏饮香茶、涂敷香妆,一缕馨香串联起一幅幅风雅的生活图卷,一皿香器托举了爱香之人内里富足的精神世界。广州作为海上丝路的香氛枢纽,不仅见证了香料如何跨越山海塑造中国人的生活美学,更将东方香文化通过贸易网络播向世界,书写了一部芬芳馥郁的文明交流史。

芬芳起点

香史可追溯至新石器时代

走进广州白云区全球规模最大的香氛博物馆——雪蕾香氛博物馆,香气便先于视线漫过来。甲骨文拓片“香”字的字形在灯光下格外醒目:上半部分“香”字上为谷物,下为器皿。“古人正是以陶为器,焚谷生香,让袅袅烟雾架起与神灵对话的通道——这便是中国‘香’最初的模样。”雪蕾香氛博物馆策展人傅春鸣说。

人类用香史最早可追溯至新石器时代,而英文“Perfume”源自拉丁语“Per-(穿透)”与“fumum(烟雾)”——东西方用香的起源竟惊人相似,皆从焚香敬神开启。古人相信,袅袅上升的烟雾是与天对话的通道,祈愿能随白烟抵达神灵之处,火燎烟熏的祭礼用香自此成为各古文明重大典仪的核心环节。

考古发现印证了这份同源性。远古中国的燎祭掀开用香序幕,古埃及熏香贯穿生死轮回,古希腊、古罗马继承香文明并开创芳香疗法,古印度与古阿拉伯则凭地理与资源优势,在东西方香史上留下浓墨重彩。不同国度的用香智慧,如繁星般点亮了人类早期的芬芳轨迹。

南方熏香祛湿防虫

古人敬畏自然、崇拜草木,而岭南地区的用香习俗,更与当地气候紧密相关——南方潮湿多蚊虫,战国时代便有室内熏香祛湿防虫辟除邪祟的传统,且这一习俗在两汉日益兴盛。

从岭南出土熏炉的墓葬形制看,墓主中不仅有高官显贵,亦有普通富足家庭,足见熏香习俗的流行范围在扩大。早期岭南熏香多采用本土香料,而秦汉以前的中原地区,受地域气候所限,香料也多为本土淡雅香木或香草,经简单晾晒、切块后直接佩戴或熏烧,那份清香便是当时的“国香”。先秦时期,芳香植物集中于黄河中下游、荆楚、吴越等地,尤以楚地为盛——诗人屈原在《楚辞》中铺展了江离、辟芷、申椒等23种香草、12种香木的芬芳画卷,这些草木在当时承担着祭祀、礼制、医疗、饮食等多重角色。

香药同源汉代出现香丸

古人发现自然界诸多香料兼具药性,既可入药防病,亦可熏烧佩戴散香——这种“香药同源”的智慧为中国香文化注入了持久生命力。《诗经·王风·采葛》中“彼采萧兮,一日不见,如三秋兮;彼采艾兮,一日不见,如三岁兮”,既写出了先秦男女的相思,更勾勒出黄河流域百姓采集香草食用、药用的日常。诗中的“萧”(青蒿)与“艾”,在医疗水平偏低的时代,是杀菌消毒、驱虫去疫的“救命草”。彼时的香草各有妙用:蕙草含香豆素可舒缓身心,根皮可熏香入囊;春秋时,花椒是男女定情之物,汉代皇宫以花椒渗涂料糊墙,称“椒房”;艾草更是民生必备,端午挂艾祛毒、熏艾净化、艾绒艾灸、艾汁调味;辛夷含苞时采摘炮制,既可散风寒通鼻窍,又能入面脂美颜,尽显草木灵韵。

随着古人对植物药理认知的加深与合香工艺的发展,“香药”应运而生——通过配伍不同的药材、香料和合而成,有熏烧、佩戴、涂敷、内服等多种形态。汉代已出现香丸,张仲景《伤寒杂病论》对香丸规格有详细划分;“药王”孙思邈在《千金翼方》中收录39个妇人面药方、6个熏衣香方、13个香身方、19个生发方,这些香方制成的面脂可护肤治病,香膏能防冻裂,衣香可熏衣洗衣,皂豆用于日常清洁。正是这份深厚的药用根基,让中国香文化得以跨越千年,至今滋养现代人的生活。

丝路芬芳

汉武帝派张骞出使西域,虽未直接带回香料,却“凿通西域”打通了东西方交流的关键通道,外来香料开始批量涌入中原。而岭南地区凭借濒临南海的地理优势,成为域外香料登陆中国的“南大门”。小豆蔻、迷迭香、苏合香、安息香、乳香等舶来香料,通过海陆双通道而来,揭开中外香氛交融的序幕。

乳香登陆渐成“国民香料” 南越国引领熏香时代风尚

广州西汉南越王博物馆中,收藏着一小盒乳香。这乳香来自红海沿岸的阿拉伯地区,是乳香树渗出来的树胶和树脂凝结而成。学者推测,这可能是罗马商人从红海辗转传入南越国。

和本土香草一烧就散的淡香不同,乳香这类树脂香料得在炭火上慢慢阴燃才出香味。广州西汉中期墓葬里出土的“盖豆式熏炉”,特意把炉腹做深、炉盖增高,就是为了适配这种新的燃烧方式;南越王墓出土的四连体铜熏炉更精巧,能同时熏四种香料。

西汉中期起,中原出现的熏炉明显借鉴南方样式,而北方流行的博山式熏炉(汉晋常见),出现时间晚于南越熏炉。正如汉代刘向《香炉铭》“嘉此正器,崭岩若山”所记,南越盖豆式熏炉在先、中原博山式熏炉在后,印证了香料与熏香习俗“先至番禺(今广州),后传中原”的路径。

彼时香是名贵之物。曹操女儿出嫁想焚一炉好香添喜气,都被曹操拦下来。曹操到了临终前,还在《遗令》里特意嘱咐“余香可分与诸夫人,不命祭”——剩下的香要分给夫人,别浪费在祭祀上。香也是馈赠佳品。对香这么“抠门”的曹操,曾特地赠送鸡舌香给诸葛亮,显示出曹操对诸葛亮的敬重。但在岭南就不一样了。汉末交州刺史士夑出门时,常有几十个胡人围着他的车马,手里捧着香器焚香,这般“香随车行”的排场,可见岭南香料贸易繁盛,香料易得,才有底气这么毫不吝惜地享用。

唐宋海丝又称香料之路 广州以素馨替代蔷薇露

安史之乱后,陆上丝绸之路因战乱受阻,海上丝绸之路迎来了前所未有的大发展。据《唐大和上东征传》记载,唐玄宗天宝年间,鉴真和尚途经广州时,目睹“江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数,并载香药、珍宝,积载如山”,彼时,香料已成为海外贸易的核心商品,更常作为各国向唐朝进贡的贵重礼品。中国香文化从唐朝开始流向世界各地,日本以及东南亚各国纷纷派遣官员前来学习,香文化促进了中外文化交流。

宋代,航海技术进步,海上“丝绸之路”的繁荣程度远超唐代。巨大的商船穿梭于远洋,将南亚、欧洲的乳香、龙脑、沉香、苏合香等多种珍贵香药运抵泉州、番禺(今广州)、宁波等东南沿海港口,再经内陆转运至各地;与此同时,中国盛产的麝香等香药也通过这条航线远销南亚与欧洲。各类物品中,香料占比极高,因此这条航线也被西方称为“香料之路”。

其中,宋代广州港的香料贸易地位尤为凸显,朝廷专门设置专员,负责将广州进口的香料运至京城。据史料记载,北宋神宗熙宁十年(1077年),全国仅广州、明州(今宁波)、杭州三个口岸负责收购乳香,单广州一地便购得17.4万公斤,占全国收购总量的98%以上。巨额的贸易量,让香料成为当时国家财政的重要支柱。唐朝把香料归为“禁榷”物资,国家统一管理;宋代更直接,因为香料“利最博”,推行“以官为市”,规定载香的船进港后不准私下买卖,宫里还专门设了“香药库”,让“香药库使”管着外国贡品和市舶贸易来的香药。

进口香料里最金贵的是龙涎香,“一两香料一两金”,只有皇室和巨富用得起;等级最低的乳香倒亲民,每斤才三百文,平民也买得起,还能入药——东晋葛洪在《肘后备急方》里就写了乳香治病,后世医家在此基础上创制出仙方活命饮、七厘散等经典方剂,推动了中医的发展。

香料贸易火了,提炼技术也跟着突破。早年人们只能靠压榨、脂吸法做香油、香膏,直至公元10世纪,阿拉伯人改良了蒸馏技术,成功萃取出玫瑰水,开启了水剂香水的先河。蒸馏技术在宋代传入广州,正好遇上当地正红的素馨花——这花在宋朝被夸为“香列百花第一名”,广州人对这花色洁白、香气四溢的花卉更是偏爱,特意给它起名“素馨”。广州制香匠人另辟蹊径:进口的蔷薇露太贵,不如用本地的素馨花、茉莉花试试?反复调试后,终于精心酿出花香型的复合香品。这种将本土花卉与海外技术结合的独特技艺,在当时堪称一绝。

广州成香料集散中心 明清莞香远销东南亚

明清时期,虽然海禁政策时紧时松,但香料进口从未中断。明中期后,葡萄牙人以马六甲为基地,频繁往来于我国澳门与南洋,向中国输入胡椒、檀香、乳香等大量香料,仅1626年就从印度尼西亚望加锡港运来价值6万银圆的檀香。

广州在此过程中逐渐成为东南亚香料的集散中心,荷兰、英国、美国商人纷纷从广州运载中国香料回国,形成“外香入华、华香出海”的双向贸易格局。

明万历年间起,东莞莞香形成种植、炮制至运输销售的完整产业链。每年莞香收了,先运到牙香街分类打包,再挑到寮步码头装船——往北走,经寒溪河、东江、珠江到苏杭,最后送进京城,供皇室和官员用;或经广州、香港运到东南亚、日本,让海外也能闻到中国的香。清代屈大均《广东新语》将东莞香市列为“粤东四市”,书中提到,莞香远销北方的情形,最兴盛的时候,每年销售额超过“万金”。在苏松一带,中秋夜有“熏月”(焚香祭拜月神)的习俗,会彻夜烧莞香,因此,苏州阊门囤的莞香一晚上就卖光了。

香入生活

屈原笔下“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”,不仅推崇兰草的浪漫意象,更暗藏古人的精神追求:白芷“散风除湿”象征驱散污浊,佩兰“芳香化浊”隐喻涤荡心灵。至此,香完成了从“物质需求”到“精神寄托”的跨越——后世以“香草美人”赞颂高洁贤士,白芷与兰草合称“兰芷之香”,成为品德高尚、气质纯然的象征。

王公贵族、文人雅士以香为乐,香文化深入日常生活。

唐宋男女香粉敷面 李后主融花果入香

随着香料品类日渐丰富,古人开始通过多味香料配伍调和,炮制出香气更香醇谐和、层次更丰富,甚至兼具养治疗效的“合香”。这些合香为不同阶层、空间、场合与时节的用香需求提供多样选择,合香造型也随制香工艺精进不断演变——从香粉、香丸、香饼、香篆,到香柱、线香、盘香,繁简兼具,雅俗共赏。

南朝宋武帝刘裕之女寿阳公主,既钟情梅花,亦精于合香。南宋陈敬所著《陈氏香谱》(现今保存最完整、成书最早的香谱著作)中提到,两款香“春消息”“寿阳公主梅花香”皆出自她手,巧妙模拟了不同状态下的梅花香感。

《陈氏香谱》还记载“杨贵妃帏中衙香”,相传这款香由杨贵妃创制或参与创制。“帏”即床帏、帷帐,从香名便知其用途。此香因内含大量沉香,香气甜美舒缓,可用香球或香囊悬于床角、藏于被褥间。

唐代及后世的医家著作中,记载了大量美妆、护肤、养颜类的合香方——从女子用的面脂、口脂、敷面香粉,到洗护皂豆、护发生发膏,再到熏衣香等。这类用品因常添加进口香料而价格不菲,如《千金方》记载的口脂配方,便含甘松香、艾纳香、丁香、麝香等十余种名贵香料,“脂粉钱”也因此成为当时社会的普遍开支。

唐、宋时男性用面霜、香粉、口脂亦属寻常,杜甫为官时便曾获皇家赏赐面药、口脂及妆具。南唐后主李煜痴迷创香。在他之前,中国合香多是沉香、檀香这类木质香调,从未融入花香、果香。李煜偏要打破常规,把蔷薇水的柔媚、鹅梨汁的清甜巧妙揉进合香,最终创出“鹅梨帐中香”(又称“南唐后主帐中香”),那香气清新柔媚,尽显风雅。

文人雅集试香 苏黄以香论禅

香学大家傅京亮在《中国香文化》中写道,中国香文化鼎盛于宋元时期,宋代品香之风尤盛,《梦粱录》中记载“烧香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜累家”,这“四般闲事”亦被称作“君子四雅”——香与琴、茶、书、画共同成为文人生活的核心元素,用香被推向极致。

香事是雅集的重要内容,文人雅士常于花园庭院或幽室设香席“试香”,借香为媒介相聚,寻求精神共鸣。香炉、香屏、香案、香墨等与用香文化相关之物,亦如文房四宝般融入文化圈里。《墨谱》中记载“制墨,香用甘松、藿香、零陵香、白檀、丁香、龙脑、麝香”,以香入墨深受文人喜爱。其中著名墨匠张遇为皇帝制作的香墨,采用“油烟入脑麝金箔,谓之龙香剂”的配方,采集桐油燃烧产生的烟尘作为原料,添加了龙脑、麝香等香料和金箔等珍贵辅料,成为墨中极品,流传至今。

大文豪苏东坡无论在朝为官还是被贬流放,即便睡午觉也要焚香相伴,“日射回廊午枕明,水沉销尽碧烟横”便写尽这份惬意。他不仅是史上著名的合香高手、香论大家,对合香的时节、香料、用具都极为讲究,更与“苏门四学士”之一、有“香痴”之称的黄庭坚,因香结下深厚情谊。一日,黄庭坚偶得“江南帐中香”,即刻写信与苏东坡分享,苏东坡读后回信,和诗二首:“四句烧香偈子,随香遍满东南。不是闻思所及,且令鼻观先参。”“万卷明窗小字,眼花只有斓斑。一炷烟消火冷,半生身老心闲。”他认为闻香要以鼻悟禅。

后来,60岁的黄庭坚被贬广西宜州,被迫迁居闹市,小屋正对屠夫案板,他却为屋取名“喧寂斋”。他在给友人的诗中写道:“险心游万仞,躁欲生五兵。隐几香一炷,灵台湛空明。”正是一炷香让他隔绝闹市喧嚣,守住内心澄明。

香文化深入市井日常 香露写进《红楼梦》

香文化不仅浸润文人雅趣,更深入市井日常,清晨梳妆时篆香轻燃,贵客上门时衙香迎客,好友相聚时共品奇香,午夜安寝时暖香入帏;朝堂、书斋、睡帐皆要焚香,男子衣物亦需熏香。当时还有一个“梅香窦臭”的典故,其中“梅香”讲的是北宋大臣梅询——每天晨起办公前,他穿好官服,站在香炉上熏香,连衣袍一同浸润香气,再兜着袖口前往官署,待坐下后方松开袖口,如此香气便弥漫整个办公场所。

宋代市井街市上有专门卖香的“香铺”“香人”。《清明上河图》中,勾栏瓦肆间的香料摊铺、专注制香晒香的匠人、兜售香囊的卖货郎,皆清晰可见。据文献记载,当时酒楼还有随时为顾客供香的“香婆子”,有敲锣应召制作篆香的手艺人,甚至有贩卖假香的“游手”;传统节日时,无论帝王百姓,都有对应的用香、赠香习俗,既反映出香料市场的庞大与复杂,更印证了香事已在社会各阶层普及。

香与饮食的融合更具生活气息。宋代流行的“饮子”(街头饮料),多以水果、鲜花、香药材调制,解腻解渴;最具特色的是“香茶”——宋人用茶并非直接冲泡,而是将“团茶”敲碎碾成细末,以沸水点冲(即“点茶”),且常在团茶中加入沉香、檀香、麝香等香药,或莲心、松子等食材,让茶既芬芳香甜,又有理气养生之效。

蔷薇水“可食可饮”的用法在元代进一步传入中国。元代饮膳专著《饮膳正要》中便有记载:炙烤羊心、羊腰时,用蔷薇水泡番红花,反复涂刷在食材表面,让烤肉沾染浓郁的玫瑰香气。

到了明代,线香已非常流行,成为香铺的主要产品。明代出现了许多制香工坊,如广州的吴家香业,就以“心字香”为名。明清时期,香料提炼技术持续发展,精油香水制作日益普及。故宫武英殿外设有“露房”,以蒸馏法制作多种精油与纯露。《红楼梦》中,贾宝玉挨打后食用的玫瑰露、木樨露,正是当时流行的纯露;不仅宫中,江南与岭南的大户人家也多在庄园内设香露工坊,如武侠小说家金庸的祖家海宁查氏,其先祖查慎行曾作诗描绘香露工坊的生产场景。

现代香风

引进“佛罗里达水” 取名“花露水”

雪蕾香氛博物馆“现代香水演进”展区,陈列着不少“古董级”香水,核心C位却留给一瓶瓶身如药水瓶、格外“朴素”的香氛。原来这便是1889年娇兰推出的Jicky——正是这瓶看似不起眼的香氛,成了现代香水行业的标志性起点。

19世纪工业浪潮助推“现代香风”兴起,工业制造迭代、生物化学突破,让香料提取从传统压榨、脂吸升级为高效蒸馏与合成,稀缺原料得以量产;标准化流水线更使香水从“手作孤品”变为规模商品,发展成长为全球性产业。

Jicky旁的玻璃柜,陈列着1921年至20世纪90年代的所有香奈儿5号香水版本。Gabrielle Chanel打破“香水只是配饰”的传统,开创服装品牌推出香水的先河,让香氛成为品牌风格的延伸,这一理念至今深刻影响行业。

20世纪初,国际香氛浪潮涌入中国。香港广生行与上海中西大药房率先引进科隆调淡香精“佛罗里达水”,并赋予其更具东方韵味的名字——“花露水”。这款淡绿色香水主要使用玫瑰与麝香香精,在此后数十年的时间里风靡中国,科隆调(也翻译成古龙水),成为一代国人的经典香氛记忆。

花都七溪地 深耕芳香产业

在南粤乡村的古村落里,藏着一处鲜为人知的“世间香境”。全球四大香精香料巨头之一的德之馨(Symrise)团队探访后由衷赞叹:“这里或许是全世界最香的地方。”

这片占地12000亩的深山秘境中,生长着逾327种野生芳香植物,总数多达上亿株——漫山遍野的枫香、香附、降真香,点缀着毛麝香、土沉香、广藿香,还有香槁树、芸香、山茶花等草木。这处“芳香故园”,正是深藏于广州花都区(前称“花县”)的七溪地。

七溪地人“靠山吃山,靠香吃香”,制香史源远流长。“村村有香场、户户都制香”的景象,让“以香为生、因香而活”成了刻进骨子里的生活底色。清末民初,岭南传统香粉制作技艺从业者众,他们联结成立香粉行,更跻身原番禺县(今属广州)闻名的“七十二行”。《花县志》记载:七溪地的传统优势产业便是香粉业,民国时期当地工商业名录中,唯一单独列出的品类便是香粉,核心产区就在七溪地一带,标志性生产设备“水车香粉碓”,至今仍是那段香史的鲜活见证。

近年来,广州七溪地芳香集团为守护这份香脉,四处寻访散落民间的古老制香器物,不仅完整保留了古制香作坊,更坚守“水碓舂香粉”的传统工艺,成为岭南传统香粉制作技艺的活态传承代表。

如今的七溪地,更以“芳香”为核心深耕产业:既依托自有资源扩繁广藿香、降真香等广东特色芳香植物,筑牢产业根基;又成立香氛研究院,研发山茶花、野牡丹等植物活性成分,设计兼具东方气质与自然淡香的国潮香氛、化妆品;还打造出集住、行、食、娱、游于一体的天然芳香景区,量身定制适配不同年龄段的芳香游线,让古老香脉既滋养着现代产业,也为乡村旅游注入了新活力。

广州形成香氛产业集群

今日广州,香脉焕发强劲新活力。今年前7月,化妆品出口额达64.3亿元,同比增长约45%。作为中国美妆制造核心腹地,广州凭借高效的产业链,将产品输往东盟、欧盟等市场。

目前,广州已形成多极联动的化妆品产业集群:白云“白云美湾”、花都“中国美都”、从化“湾区美谷”各具特色,从原料研发、品牌孵化到智能制造、市场流通,构建起全域布局、全链发展的产业生态。其中白云区堪称行业“硅谷”,坐拥国内最完整产业链,香原料研发、香精调配至成品生产,各环节专业高效,让香气渗透面霜、空间香氛、洗护产品等生活场景。以雪蕾为例,其携手国际调香团队,累计推出超5万款原创香型、1.5万款热门香型及8000款香精配方,覆盖高端香氛到大众日化的全场景需求。

节气用香 传承千年风雅

香的故事,从不止于产业的迭代,更在于生活里的传承。一缕香脉跨千年,曾萦绕古人案头的那缕芬芳,至今仍在广州人的日子里流转。中秋的脚步近了,散朴琴屋主理人、香艺师李韵澜要为这个中秋亲手调制一炉桂花合香。十年前她初习古琴时,从“焚香抚琴”的古意里触到了香文化的温软,从此便一头扎进这缕雅致里——她拜师深研香艺,又在琴庐里开课,传授如何“香心养性”。“二十四节气的用香藏着古人顺应自然的巧思。”李韵澜说。立春阳气初升,焚清香以迎新春,开启一年好运势;清明祭扫时,燃淡菊香或艾草香,以寄缅怀先人的思念;大暑酷热难耐,用青莲香驱散暑气、宁心安神;冬天焚梅香以御严寒,围炉共享暖意……

香始终是串起时光的线。它让今人的日子里,能摸到千年前的风雅;也让千年的香脉,在现代产业与日常烟火里,续上了新的温度。

番禺二月尾,落花已无春。唯有蔷薇水,衣襟四时薰。——北宋·郭祥正

薰炉斗帐自温温,露挹蔷薇岭外村。气韵更如沉水润,风流不带海岚昏。——宋·虞俦

酒阑更喜团茶苦,梦断偏宜瑞脑香。——宋·李清照

扫地焚香闭阁眠,簟纹如水帐如烟。客来梦觉知何处,挂起西窗浪接天。——北宋·苏轼