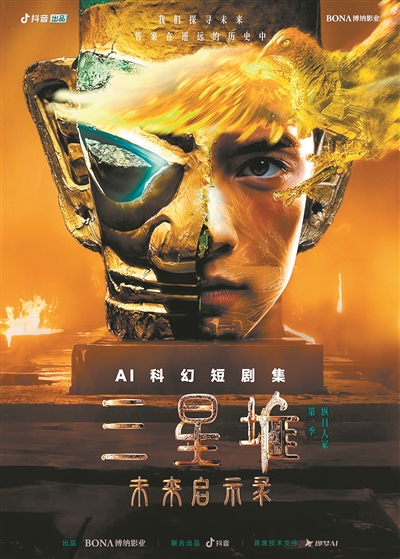

《三星堆:未来启示录》

《山海奇镜之劈波斩浪》

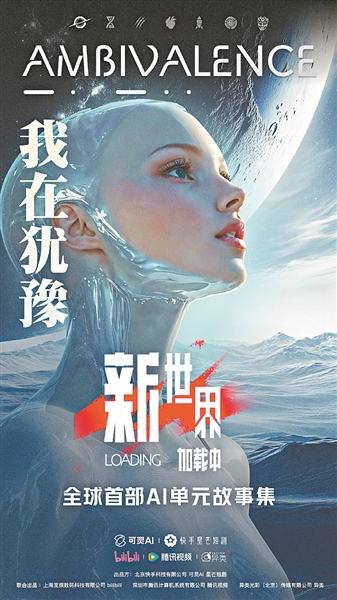

《新世界加载中》

《白狐》

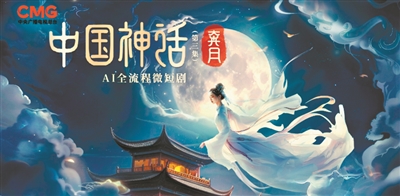

《中国神话》

导演林渤沦

AI正在以前所未有的速度重塑短剧边界!在各大平台,AI创作的短剧,题材五花八门,各有受众。

AI短剧的诞生,无疑打开了一扇充满可能性的新窗——AI技术可以帮助创作者实现剧本生成、分镜设计、虚拟拍摄、自动剪辑等,让短剧制作周期缩短、成本降低、效率显著提高。

业内人士预测,随着AI技术的普及与迭代升级,越来越多的普通人在微短剧行业放飞想象力,每个人都可以当导演。与此同时,已经跟AI“合作”的从业者认为,AI承担标准化生产的同时,创作者依然不能丢掉创意与情感,才能让AI真正赋能短剧良性发展。

文/广州日报全媒体记者 莫斯其格

现象VS分析

AI+短剧多赛道产生“爆款”

近日,一大批由AI担任“主创”的短剧受到观众关注:

《三星堆:未来启示录》作为国内首部达到影视工业级标准的人机共创科幻作品,凭技术层面大片质感级的高完成度与叙事层面的高连贯性与深度获得肯定。在第一季全网传播总量超1.6亿次基础上,博纳影业透露,《三星堆:未来启示录》第二季全面升级,延续“历史解码未来”的叙事主线,让网友们大呼“期待”。

除了科幻赛道,AI在奇幻题材方面也有“爆款”。凭魔性的故事和AI生成的奇幻画面让观众直呼“无法自拔”的《九尾狐男妖爱上我》在抖音平台累计播放量已超2亿次,通过AI技术生成的九尾狐、龙女等奇幻角色及仙妖大战场景,形成独特的视觉呈现。该剧包含“古装女主开挖掘机”“妖怪变盲盒”等荒诞情节,剧情以高频反转和猎奇元素为特色。正是这些荒诞到离谱的情节,让观众一边吐槽“毫无逻辑”,一边因为盲盒般体验忍不住追更。据悉,古装奇幻题材“技术赋能创意”并非个例——《山海奇镜之劈波斩浪》《遮天》《白狐》等AI短剧均以AI技术打破传统创作边界,精准击中年轻观众对新鲜感的渴求。

AI技术的创新,还拓展了人们对神话的常规想象。央视《中国神话》由一个个经典神话故事起笔,赋予这些古老的神话以新的生命活力。今年,《中国神话》系列又推出AI贺岁微短剧《美猴王》,以《西游记》前七回为故事蓝本,选取观众耳熟能详的神猴出世、探秘水帘洞、拜师学艺、龙宫取珍宝、大闹天宫等重要场景节点进行改编,以创意性的叙事方式重新架构文学经典。

以单元剧形式出现的《新世界加载中》、以萌宠为主角的《霸总雪纳瑞爱上我》、首部AI付费短剧《兴安岭诡事》、精准抵达小学阶段孩子的AI诗词短剧……AI短剧以多元化的姿态闯进不同年龄层观众的视野。

视频生成门槛降至“普通创作者”

“利用AI,我们就像长了翅膀一样。”博纳AIGMS制作中心负责人曲吉小江直言。据悉,在创作体系上,博纳影业建立“人工主导+AI赋能”的工业化流程,实现从剧本生成到虚拟拍摄的全流程智能化。其中,《三星堆:未来启示录》把AI技术运用到图片转视频、场景搭建、角色塑造等方面。在制作过程中,主创团队首先通过图片生成虚拟场景和角色,然后通过AI技术将图片转化为视频。同时,主创团队也运用了AI技术来辅助剪辑和后期制作,这些技术的运用使得剧集具有高度的真实感和电影感。

《遮天》创作团队透露,AI技术贯穿虚拟场景构建、特效制作、角色设计等全流程。在场景搭建上,AI“图生视频”技术高效完成虚拟场景的构建,赋予其独特氛围与质感;特效制作方面,AI的复杂算法生成符合物理规律的动态特效,带来强烈视觉冲击;角色设计前期,AI学习海量数据并结合原著设定塑造角色外观,同时多模态情感建模技术让角色表情更为细腻。

在业内人士看来,AI短剧的爆发,本质是“视频生成技术”成熟的必然结果。2024年、2025年,多家文生图AI和文生视频AI工具迭代升级,可灵AI、即梦AI、Video Ocean、SEKO等可以把“文本描述”生成为高清视频,把视频生成门槛从“专业技术团队”降至“普通创作者”——随着AI技术不断进化,未来或会实现“每个人都可以当导演”!

从当下创作不难发现,AI工具可以帮助青年创作者把自己的想法变成剧本、概念图,再生成视频、完成剪辑,省略大量中间环节,如沟通、制作、演员排期、场地申请等诸多繁杂事项。因此,越来越多普通人在微短剧行业放飞想象力,完成短剧创作。

优势VS争议

成本低、周期短、效率高

AI和短剧为什么能成为一对“好搭档”?从短剧创作制作过程来看,AI的优势显而易见:AI技术为短剧创作提供了更广阔的空间,能够更好地满足观众的视觉需求;更实在的原因是,AI辅助下,短剧创作的制作周期大大缩短、成本大幅降低、效率不断提高。

作为国内首部直接进行商业化运作、向短视频平台用户收费的AIGC短剧,《兴安岭诡事》以独特的故事和精美的画面吸引网友围观。上线仅一周,该剧的播放量就突破了3000万次,抖音上的原生收益超过30万元。导演丁宽认为,目前AI最大的核心价值是降本增效。《兴安岭诡事》90%的戏都发生在兴安岭,如果要去林海雪原拍的话,造价非常高,危险系数很大,而且里面很多动物的特效,需要生物建模,过程烦琐,费用昂贵,但“AI能把影视拍摄制作过程中,最烦琐、烧钱以及最危险的工作给取代了”。

聊到《白狐》的创作过程,主创蔺志强曾用“效率高到令人发指”来形容。《白狐》制作团队仅有四人,依靠ChatGPT快速生成剧本,通过AI工具创造视听画面,将传统模式下需要三个月的制作周期压缩至两周,每分钟的制作成本从数万元降至万元以内。《山海奇镜之劈波斩浪》导演陈坤则透露,AI让短剧的制作周期从通常的3~6个月缩短到了2个月,成本达到传统制作的1/4以下。

《遮天》出品人孙凯认为,AI技术不仅提升了制作效率与作品质量,还拓宽了微短剧的视觉边界与叙事空间。其构建的角色模型库和场景数据库,助力制作团队实现流畅自然的故事推进。AI的引入使微短剧制作在周期、成本、效率上都具备优势,尤其在仙侠、奇幻等题材中,大模型在怪兽建模和打斗场景渲染上表现出色,能用较少时间达到传统方式较高水平,契合微短剧效率优先的特质。

演技面瘫、剧情空洞、题材同质化

对于AI担任“主创”的短剧作品,有观众认为其反逻辑的剧情跳跃和“古人骑摩托”之类匪夷所思的搞怪画面“很AI”,让人“不知所措,然后点开下一集”。

也有声音认为,“AI演员不会塌房,但会面瘫”,观众能被PPT式剧情逗乐,但AI角色哭不出来真眼泪,让观众“心碎”更是奢望。还有评论直指AI短剧的短板在于故事不够流畅,剧本比较空洞、题材同质化等。“现在AI的技术只适用于特效制作,比如科技、奇幻题材的场景构建,但是人物的细微表情以及肢体动作,常有抽帧的感觉,也就是大家常说的AI感太重。”

业内人士一致认为,AI短剧以“低成本+快迭代”满足观众对创意、脑洞的渴望,但这种“人机协同”的创作,要发扬AI的优势,突破其发展局限,关键在于保持创作者的主体性与艺术灵性——AI承担标准化生产,而人类聚焦创意与情感,在艺术美学上寻求共存。

在今年上海电视节上,多位行业嘉宾公开表达,AI技术赋能、释放创作潜能,但AI不能成为创作主导。电视广播有限公司首席技术官程哲认为:“创作人应该坚持自己的创作理念,把AI工具作为辅助,帮他达到目标,而不是被工具主导。作为创作者,最重要的还是要坚持创作一开始的设计和想法,然后用AI去实现它。而不是为了迁就AI目前的技术水平去妥协一部分创意,这样会影响整体的创作能力。”爱奇艺副总裁朱梁也提到,从创作者角度来说,要警惕AI带来的同质化。“创作者特别需要保持独立思考、独特审美、独有情感。抓住这三个独立,用AI辅助,你的价值才能被认可,路才能走得长,内容精品化才能实现。”

对话《三星堆:未来启示录》导演林渤沦

AI赋能创作的前提:创作者对核心创意要绝对掌控

《三星堆:未来启示录》第一季被认为是国内首部探索AI生成内容的影像作品,导演林渤沦告诉记者,作品创作始于2024年3月,“当时市面上较为缺乏这方面的经验,所以我们整个团队花了一个多月的时间把市面上的AI工具都测试了一遍,看它们的边界在哪里——它能做到什么以及做不到什么”。通过测试,作品创作就从“人的分工”跨越到“AI分工”,根据不同AI工具的生产性能进行“工作流”划分,生成“制作管线”,并形成“AI工具库”。

不确定性激发出更多灵感

AI运用于影视创作,能激发、拓展导演们的创意想象,并让他们的奇妙创意想象落地。《三星堆:未来启示录》将时间循环、宇宙更迭与古文明记忆相融合,让三星堆文化活灵活现地呈现。林渤沦透露,在创作《三星堆:未来启示录》时,会被人工智能工具生产的不确定性内容,激发出更多灵感与创意。

“比如写一个星际战争的故事,在创作的过程里想要具象化你的故事,用AI生成一些图来作支撑(这在编剧的生产过程里很常见),这时需要AI生成的是一艘宇宙飞船,但如果你对它的外观没有进行优化定义,出来的形状可能其中有一个结果是茄子状的,那么对于想象力丰富的创作者可能会因此产生新的设想:整个故事是不是可以改成在一个蔬菜水果星系的设定?又或者茄子状的飞船更利于虫洞跳跃的物理性质?这是画面反哺刺激创作。再简单举个文字的例子:你想创作一个角色,给AI输入一段你脑海里人物的标签后让AI帮你细化,在这个过程中可能会出现一些你意想不到的角色标签,这时一定会让你对笔下的人物有不同或更精进的想法。”

填补创作者的技能缺口

创作中,林渤沦感受比较深的是,AI在生产中的灵活性比较强,而且确实在节约成本、预演想象方面有很大优势。“大视效电影的一些复杂的动作戏是需要做预演的,这样各部门才能知道导演脑子里想的这场戏怎么拍、怎么表达。但借助AI,我们可以完成预演,进而节约大量的时间成本、资金与沟通成本。”

“AI正在填补创作者的技能缺口。比如不懂美术的导演能用AI生成分镜,缺乏文学功底的编剧可通过AI优化台词韵律,我现在写剧本时甚至能同步用AI设计海报,实现‘创作即可视化’。”

不能“一键生成”

但是,林渤沦也认为:“AI不能完全意义上‘一键生成’我们理想状态下的影像作品。”

在视觉创新上,AI呈现的内容更多是“杂取种种”而后的“集合”,它很难生成一个从未在影视作品中呈现的样貌。“所以说,其实视觉创新的部分,其核心还是人类视觉想象的创新,人类想象将其数据化输入与投喂后,再通过AI去尽可能呈现而已。”

林渤沦透露,他在当下创作中发现自己居然有了“AI思维”。“你习惯用了AI以后,你会被它牵制住,你会觉得你的想象借助AI呈现时可能会很难看,所以你就不做了。这既是一种人与AI或者说人机一体的心路过程,但同时也在提醒、警惕我,不要受工具所限。”

本质是“指令执行者”

既然可以用AI辅助创作,那么,未来是不是每个人都可以当导演?林渤沦认为:“如果你有强烈的创作欲望和才能,那AI确实降低了创作门槛。但如果是职业电影导演,那么AI应该是你在编、摄、录、服、化、道等每一个环节的增效工具而已。”

一部影视作品需要经历几十个部门主管的创意再加工,没有一个AI能做到。林渤沦强调,AI可能根据人给它的剧本输出一个根据它的数据训练集而做出最优输出的大概轮廓,但没办法替你做每一个环节的重要决策,“尤其是具有想象力的创造性的关键决策”。

通过与AI“合作”,林渤沦认为,AI赋能创作的前提是创作者对核心创意的绝对掌控。AI本质是“指令执行者”,创作者需要清晰定义人物弧光,AI才能生成符合逻辑的情节分支。“你要明确场景调度,它才能输出匹配的视觉方案。这种协作不是AI替代创作,而是创作者专注创意决策,AI完成技术的分工进化。只需把‘想表达什么’的命题想透,AI就能让想象突破技能边界,真正实现‘创作自由’。”