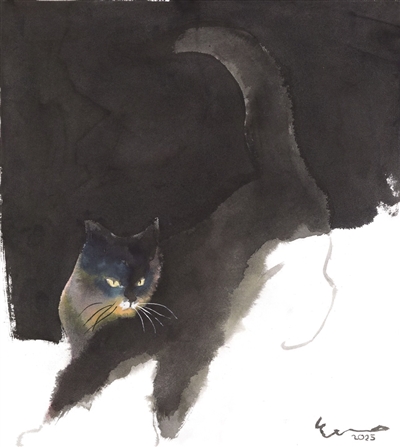

《墨色系列—67》 纸本设色 金城

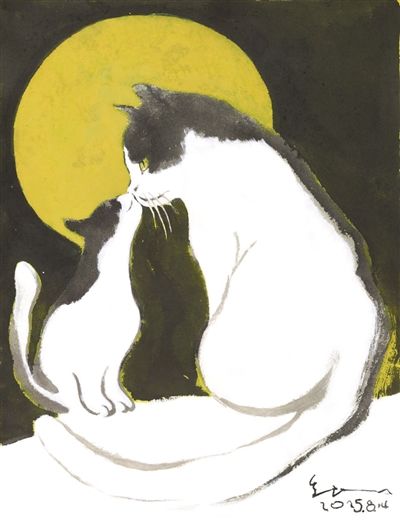

《塔拉的猫系列—月兔》 纸本丙烯 金城

《墨色系列—73》 纸本设色 金城

《塔拉的猫》动画帧

近日,在绿意流淌、意境幽深的广州兰圃,一场融合自然、艺术与疗愈,以“园林内康养·艺术疗愈——大师艺境漫谈”艺术结缘日为主题的活动,引领观众走进园林与艺术交织的灵性世界,聆听跨越文化的对话,感受美学与心灵的共鸣。 中国美术家协会理事、广东省动漫艺术家协会主席金城带来其2025年全新画作《塔拉的猫》并在兰圃公园展出。灵动笔墨勾勒出猫与女性的飘逸神韵,东方哲思融于意笔线条之间,为兰圃注入一缕温情与诗意。

广州日报全媒体记者杨晓明

广州日报:《月下喵——金城 2025“塔拉的猫”作品展》带来了新系列“塔拉的猫”,继极简少女系列之后,“塔拉的猫”的构思灵感是如何而来,又比以往的作品有了什么新意?

金城:“塔拉的猫”系列,是脱胎于极简少女系列,它与极简少女系列有明显的不同,是一个IP项目。“塔拉的猫”整个作品围绕着两个主角,塔拉是一个小女孩,这只猫是塔拉的小伙伴,它可大可小,能带着塔拉去到任何想去的地方。“塔拉的猫”有一个故事线,就是这只小猫,它有自己的家人,然后塔拉带着这只猫去寻找它的家人,从而展开了一连串的故事。

为了这次展览,我也专门创作了一幅画。画的是一对母子猫,作为这次“月下喵”展览所作的一幅主题创作。寓意这个世间流浪的小猫找到了自己的妈妈,后面升起一轮明月,月满则团圆,充满了东方诗意。

广州日报:这次的展览很有意思的是设置在了兰圃公园,可以说兰圃不是一个传统意义的展馆,但是您的作品却给兰圃的几个空间做了焕新,请问您与兰圃的合作契机以及策展上有何思考?

金城:此次兰圃公园举办“月下喵”展览,其最大意义不仅仅在于举办一场画展,更在于通过艺术展示的方式,强化人与自然的关系。展览从人文视角出发,将人与景物、人与小动物之间的联系融入现代人的生活与情感价值诉求之中。相比之下,若只是一个普通画展,便与公园本身缺乏内在关联。兰圃公园的展览空间分布于园内各处,由绿化小径和连廊串联而成,移步换景。每个空间因面积和布局不同,呈现出多样的展示方式与观赏节奏,赋予观展过程丰富的层次感。

而“月下喵”展览,无论在内涵还是形式上,都与公园环境紧密相连。“塔拉的猫”出现在兰圃,并非简单的作品陈列,而是为公园注入了一种艺术元素和“活着的生命”。这一具有生命力的艺术意象,在充满自然与人文温度的兰圃中自由生发,借助IP形象的亲和力,唤醒了公园的鲜活气息,也唤起了人们对于兰圃的亲近感、对自然与和谐的向往。尤其吸引了许多喜爱插画与该IP的年轻人前来“寻猫”——他们为了追寻“塔拉的猫”与流浪小猫的足迹,主动走进兰圃。

广州日报:这次您把作品做了很充分的开发,全新上线了艺术衍生品,有什么亮点?以及对艺术作品做IP周边开发有什么见地和新思路?

金城:本次展览以“塔拉的猫”这一作品主角为核心,针对兰圃公园特别开发了一系列艺术衍生品,并实现了与公园环境、商业空间及线上商城的深度融合。此外,展览方还在兰圃内打造了一处“茶叙”空间——一个集茶饮、轻餐与艺术体验于一体的消费场所。

这批艺术衍生品不仅具有文创属性,更提出了一个创新理念:借助AI技术,观众可一键定制属于自己的衍生品。该方式打破了传统艺术消费中艺术家单向输出的模式,转向为双向互动与共同创造。例如,“塔拉的猫”形象可被印制在T恤、瓷板画、水杯、帆布包等各类载体上。观众通过亲自参与设计和二次创作,最终获得一件独一无二、个人化的艺术衍生作品。

广州日报:回归到创作本身,您差不多同期还有不同风格的《青花喵》《极简少女》等系列在AAF香港博览会、线上拍卖会等地方发布,您如何拿捏艺术家的风格多变与辨识度的尺度?如何看待在艺术市场商业化的潮流下,把自己的作品放在市场考量并接受大众的检验?

金城:自2025年起,我的艺术创作步入了一个全新的探索阶段。元旦之后,我便开始了“青花喵”系列的创作,以青黛色调极简地融合人物与猫的形象。我尝试以最少的笔触传递最丰富、最饱满的情感——这实际上是一项极具挑战性的工作。简约与简单往往只有一线之差,而艺术创作若缺乏挑战、一味重复自我,其价值又何在呢?作为一名艺术家,必须不断自我挑战、持续向外拓展,突破自身的局限。

我一直致力于拓宽自己的艺术视野与表达空间。从“极简少女”系列开始,我便颠覆了自己习以为常的传统笔墨语言。尽管在坚持的过程中也曾有过自我怀疑,但这一系列为我带来了全新的认知,让我进入到插画IP的语境之中,也区别于以往的任何水墨创作。“极简少女”逐渐成为我的艺术符号,被越来越多人记住。即便之后我不断尝试变化,大家依然能清晰辨认出我的风格,始终保持强烈的个人辨识度。

今年以来,我频繁参与国际艺术博览会,尤其是具有悠久历史的英国AAF艺术博览会。在参加了AAF香港展会后,今年10月我还将前往荷兰阿姆斯特丹参加AAF当地展会。在展会中,我见到来自世界各地的艺术爱好者驻足于我的作品前。他们虽对水墨媒介不如对油画般熟悉,却依然会对能够引发情感共鸣的作品而买单。

通过这些境内外的展览与交流,结合市场的反馈,我逐渐摸索一种中西融合的艺术语言与风格——东方的智慧与西方的技巧彼此贯通。艺术本身并无地理的界限,所谓的局限,往往源于艺术家的自我封闭与认知局限。因此,我希望,自己能够致力于打破文化与空间的隔阂,追求更加长远、更加丰富的艺术表达。