三涌碉楼影像。

中堂镇三涌碉楼。

广东省文物保护单位肇庆宋隆基闸。

宋隆基闸墙体上留下的弹孔。

“红军碗”。

在刚刚过去的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵仪式上,当整齐划一的方队迈着铿锵步伐走过,当先进精良的装备依次亮相,我们不仅看到了国家军事力量的强大,更感受到了历史与现实的交汇、责任与使命的传承。

这场阅兵,是对那段艰苦卓绝抗战历史的庄严致敬,让我们更加深刻地认识到幸福生活的来之不易。而在广东,像三涌碉楼、宋隆基闸、“红军碗”这样的历史遗存,它们同样见证了岁月的沧桑,承载着厚重的记忆,从不同角度展现了烽火年代那些动人的风云往事。

这三处遗存,分别从军事防御、水利保障、军民情谊三个维度,勾勒出广东地区的百年历史变迁,成为不可多得的鲜活历史教材。

一碉楼

“豆腐码”

从防御堡垒到文化地标

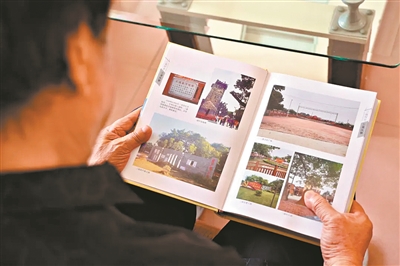

“那个时候碉楼里的木梯很陡,我总跟伙伴们比谁先爬到顶,站在顶上就能望遍三涌。”今年80岁,曾任东莞中堂镇旧三涌学校中学部校长的郭沛林回忆。在他身前傲然挺立的三涌碉楼,藏着近百年的风雨故事,从乱世防卫到集体记忆,再到如今的乡村地标,每一块青砖都镌刻着时光的印记……

文/广州日报全媒体记者蒋幸端 通讯员彭文悦 图/通讯员陈梓聪

走进东莞中堂镇三涌村的葫芦塘公园,远远便能望见高高矗立的青砖碉楼,与周边的红砖瓦屋形成鲜明对比。这座碉楼始建于20世纪30年代,原为“南汴东炮楼”,当其西侧的“南汴西炮楼”被拆除后,便成了村内仅存的碉楼,得名“三涌碉楼”。

三涌碉楼总高16米,墙体宽达半米,虽历经岁月风雨冲刷,却依旧硬朗,其坚固的秘密就藏在“豆腐码”结构里。郭沛林介绍,“豆腐码”即“齐砖对缝干摆砌法”,因青砖通过横竖扁平的砌筑后如同豆腐块矩阵,民间俗称“豆腐码”。这种工艺让青砖严丝合缝,砖块经挂灰、灌浆后错落有致地直铺到顶,咬合紧密,即便炮弹轰击都难以撼动,这也是岭南乡村碉楼的建造智慧。

站在碉楼底部仰望,首先映入眼帘的是墙体上不规则分布的孔洞,射击孔边角已被当年的战斗岁月磨得圆润;眺望口窄长,向外看视野开阔,由外往里瞧却只见一片昏暗;还有矩形的通风口,闷热时能进穿堂风,下雨时又能巧妙地挡住风雨。

作为防卫建筑,三涌碉楼的每一道砖缝都流淌着守护者的热血。据《三涌村志》记载,东江纵队三名游击队员原计划借三涌碉楼攻打来村搜刮的日伪军,从背后包抄,但考虑到人数处于劣势,担心连累村民,最终放弃攻打计划,并在村民郭金记的带领下绕小路撤离。

1937年,东江纵队还在此上演了“以一敌十”守护家园的传奇故事。

随着时代的更迭,三涌碉楼的功能也在悄然转变。1958年至1978年间,三涌碉楼成了三涌村南二队的队部。“那个时候碉楼的墙上贴满了积分表,大家在这里记工分、排农活,可以说是集体生产的‘指挥中心’。”郭沛林回忆道。

自1978年改革开放后,碉楼逐渐沉寂,一“睡”便是近四十年。直到2017年,三涌村美丽幸福村居建设项目获批,投资约250万元的修缮工程启动,荒置的碉楼被纳入葫芦塘公园项目,重新焕发生机。

从乱世里的“防卫盾”,到集体化的“记分牌”,再到新时代的“文化窗”,三涌碉楼的近百年变迁,正是三涌村历史发展的缩影。

一水闸

“一身伤”

防洪排涝直到今

广州日报讯 (全媒体记者于敢勇 通讯员冯楚渝、伍坚朋、李叶子摄影报道)肇庆高要金渡镇的宋隆基闸,是一个虽遭受日军多次轰炸仍屹立不倒的水利工程。至今,它依然正常运行,在周边片区的防洪排涝中发挥着关键作用。

宋隆基闸位于高要区金渡镇水口村的联安围上,始建于1918年。该闸为钢筋混凝土结构,占地面积约200平方米,面宽16.3米、进深11.2米。当年,日寇的飞机轰炸西江羚羊峡,误以为宋隆基闸是抗日用的军事碉堡,因而对此进行多次轰炸扫射。如今在基闸的墙体和铁栏杆上,依然能清晰看见多处弹孔。

“平时我们会对基闸进行定期维护,对机组件上油,检查机组的磨损程度,并且会通过除锈、涂防锈漆进行养护,以此保证其性能和防洪的可靠性。”联安围工程管理处技术负责人谭沛良说道。基闸至今仍负责白土、金渡、回龙、蚬岗等镇集雨面积为413平方公里的灌溉、排水任务,不仅外御西江洪水,还能内排宋隆河水,干旱时还能为周边农田提供充足灌溉。

如今在宋隆基闸墙体和联安围工程管理处,仍有保存碑文以及宋隆基闸碑志拓本、当时筹集资金修建宋隆水闸发行的股票影印件等珍贵资料,详尽地记述了建成宋隆基闸的经过,见证了当年宋隆河畔的士绅、乡亲和港澳同胞等人治理水患的历史。

一瓷碗

盛草根

“红军碗”传五代

一只朴素的瓷碗,静静地躺在红军长征粤北纪念馆的展柜里,这并非一只寻常的瓷碗,它的碗沿曾触碰过红军战士干裂的嘴唇,它的碗里曾盛满过粤北山乡的深情。它就是“红军碗”,一件刚刚在红军长征粤北纪念馆正式展出的珍贵文物。

文、图/广州日报全媒体记者卜瑜 通讯员潘锦涛

1934年的冬天格外湿冷,当时中央红军长征过境粤北,在南岭的崇山峻岭间艰难穿行。在仁化县城口镇的东山嶂,一支红一军团的队伍刚刚经历了一场血战,年轻的徐姓排长因腿部负伤,在紧急转移中与部队失散,倒在寒风萧瑟的山林里。昏迷中,一双粗糙而温暖的手将他扶起。村民蒙家财、黄乙秀夫妇在入山砍柴时发现了他,两人将徐排长悄悄地接回了自家泥坯房。

天刚蒙蒙亮,蒙家财便背上竹篓,消失在湿滑陡峭的山路间,他去采止血续骨的草药。昏暗的灶台边,黄乙秀的身影彻夜忙碌,她将家中仅存的、本要留作种子的粮食,熬成一碗碗热粥。她小心翼翼地吹凉,一口一口喂进徐排长的嘴里。

在夫妇俩的悉心照料下,徐排长的伤势日渐好转。离别的那天,他摸遍身上所有的口袋,除了一身戎装,别无他物。最终,他郑重地捧出了那只陪伴自己转战南北的瓷碗——这只碗,喝过雪化的水,盛过草根做的粮,也饮过疗伤的药。

这只碗从此成了蒙家最宝贵的“传家宝”。从蒙家财夫妇到他们的儿孙,再到玄孙,五代人,九十一载光阴,无论生活如何变迁,家境几番轮转,这只碗始终被小心翼翼地珍藏着。它被柔软的红布包裹,藏在箱底最深处,它成了一封无字的家书,提醒后人,今日的安宁生活来之不易。