西村发电厂旧影

士敏土厂旧影

广东饮料厂旧影

糖厂仓库旧影

省营制纸厂旧影

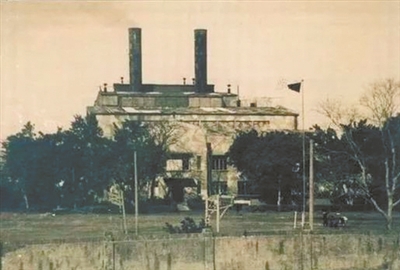

省营纺织厂旧影

20世纪30年代,位于西村的工业区大门。

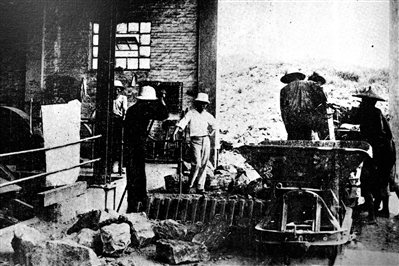

20世纪30年代,西村士敏土厂的碎石机在工作。

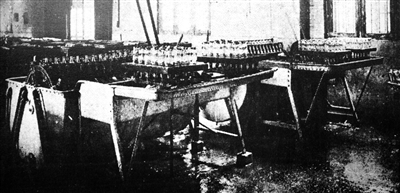

20世纪30年代,广州中华汽水厂的车间。

西村发电厂旧址蝶变为集科创、商业、休闲于一体的新天地。

西村士敏土厂旧址大楼充满历史气息。

广州原创元素创意园内,旋转楼梯成为一道独特的风景。

市头糖厂早期宿舍群位于番禺区南村镇。广州日报全媒体记者杨耀烨摄

纸厂旧址被改造为广纸历史公园。(资料图片)广州日报全媒体记者杨耀烨摄

纺织公园内的雕塑留存着历史记忆。

1937年8月底,日机在广州上空投下了第一颗炸弹,之后开始了长达14个月的疯狂轰炸。

日寇轰炸的重点目标之一是广州西村和珠江南岸多家大型现代工厂。这些新型工厂曾使广州成为全国瞩目的工业重镇,其中西村集中了士敏土厂、硫酸厂、电力厂、肥料厂等,是有名的重工业发展区;珠江南岸有当时世界上机器设备最为先进的造纸厂和纺织厂;在市头和新造,两家大型糖厂开创了中国机制白糖的先河。可在日机的轰炸之下,这些大型工厂被炸得七零八落,广州的工业基础遭受重创。然而,即使在狂轰滥炸之下,无畏的广州人照常开工,生产国防紧缺物资,机器被炸,随坏随修;屡屡有工友被炸遇难,活着的人迅速顶上……人们坚守着几乎已被炸成废墟的工业区,直至广州沦陷。

文/广州日报全媒体记者王月华(除署名外)

图/广州日报全媒体记者陈忧子(除署名外)

本版历史图片翻拍自《广东百年图录》。

初创

90多年前建工业区 成就全国瞩目

1929年,陈济棠上台主政广东,大兴市政建设,海珠桥、爱群大厦、中山纪念堂等,都是在那个时候建起来的。

除了市政工程,实业建设也被提上了日程。官方原本打算在3年之内,建起20多家现代化工厂,后来,受现实条件限制,真正建成的只有十来家。不过,考虑到广州现代工业几乎“从零开始”的底子,这一成就也不可小觑。

当时正值全球经济危机,欧美很多大型企业急得满世界找买主。广东官方趁着他们彼此激烈竞争的机会,先是尽可能压低设备价格,接着再提出一个“零首付”计划,即向国外企业借款购买机器,对方同时派出工程师配合安装,所借款项则待工厂投产后分期偿还。就是这样一个不用本钱的买卖,国外很多企业还要打破头来争。于是,广东以极为优惠的价格,从瑞典、美国、英国、丹麦等国家引进了大量机器设备,其中很多设备在世界上都是最先进的。

假如能回到20世纪30年代初的广州,我们也会惊叹于当时工业发展的成就。西村是广州最有名的“工业核心地带”,士敏土厂、硫酸厂、电力厂等重工业企业在此巍然并立,其中尤以士敏土厂的生产能力最为惊人,它可以一天生产200吨“五羊牌”水泥,由于质量稳定,一度风靡市场。珠江南岸则是轻工业企业所在地,造纸厂和纺织厂的规模都颇为惊人。在市头和新造,两家大型糖厂则开创了中国机制白糖的先河。

抗争

一人倒下另一人顶上 生产紧缺国防物资

1937年8月31日,日机在广州上空投下了第一颗炸弹,从此开始了长达14个月的狂轰滥炸。而从全民族抗战爆发以来,广东多家省营工厂就开始加足马力,生产紧缺国防物资。1938年7月出版的一期《新政周刊》刊登了一篇题为《广东一年来省营工业概况》的文章。一口气读完文章,广州人勇纾国难的气概令人敬佩。文中写道,战事起来后,纺织厂迅速“转向”,改制纱布药棉,以供给救护材料;新造糖厂开始生产活性炭,以备制作防毒面具;硫酸厂则加紧生产硫酸和三氧化硫等极为重要的国防材料;士敏土厂生产的水泥更是构建防卫设施最重要的材料,全厂上下铆足了劲,将日产量从2400桶增加到3600桶,除了供给本省使用之外,还有力支援了广西、湖南、江西等地的抗战。

这样的生产一直是顶着日机刺耳的轰炸声进行的。《广东一年来省营工业概况》一文写道,不管工厂被破坏到什么程度,人们总是坚守岗位,随坏随修,尽最大可能继续生产。虽然屡屡有工友被炸遇难,但活着的人会迅速顶上。炸弹的爆炸声盖不过生产线上机器轰隆隆的响声,前线紧缺的国防物资、医药物资就这样源源不断地被生产出来。

从1938年3月开始,敌机轰炸日益频繁。士敏土厂电房、煤仓、泥浆池和窑房全被炸毁,只得停工;硫酸厂的厂房被摧毁,无法开工;原定于当年8月开工的肥料厂,新装的机器还没使用就被炸得七零八落;糖厂和饮料厂多处厂房设备被炸毁,只得停产。

面对这满目疮痍,新生的“广州制造”决不退缩。“敌人所能摧毁的,是我们一部分的生产工具和少数勇敢的员工的生命,不能摧毁我们战时生产的精神!殉职的员工,为着执行战时生产的神圣的任务而牺牲,当然是值得我们万分的哀敬,所望我未死的同胞,今后能够本着他们的大无畏精神,仍然继续冒险去生产!大机器虽然被炸了,我们还可以利用小机器,还可以利用手工业,来继续生产,以期充裕战时的资源,支持长期的抗战,获得最后的胜利!”近90年之后,重读《广东一年来省营工业概况》中的这一段文字,抗争之决心,决战之意志,力透纸背,掷地有声。

坚韧

设备迁至粤北山区 机器轰鸣回应炮火声

其实,在全民族抗战爆发后不久,广东官方就考虑过将位于西村与珠江两岸的多家工厂的设备迁移至安全地域。日军对广州的空袭越发频繁后,这一问题更加紧迫。然而,工厂迁移,谈何容易,多家企业中,只有硫酸厂的设备比较容易拆卸,其余诸如士敏土厂、纸厂、糖厂等的设备都颇为笨重、难以拆卸,再加上战时交通工具十分匮乏,要迁移更加困难。1938年10月12日,日军在大亚湾一带登陆,士敏土厂、饮料厂、纺织厂与糖厂等工厂里较为轻便的设备才被匆匆运走。10月21日,当时的广州警备司令部在撤离广州时,将士敏土厂、纸厂、饮料厂与纺织厂等工厂炸毁,由于时间仓促,破坏并不彻底,残存的机器设备沦入日军之手。

由此,新生的“广州制造”遭遇了毁灭性打击,但不屈抗争的脚步依然没有停下。广州沦陷后,之前被抢运至粤北后方的机器又被派上了用场。1941年,粤北铁工厂于乐昌坪石建成开工,这些机器再次隆隆作响,用于制造蒸汽锅炉、煤气炉、离心机、车床等产品,有力地支持了战时的军需民用。

由于资金匮乏、条件艰苦,粤北后方的工业建设困难重重,但人们不畏艰难的意志与勇气一脉相承。除了粤北铁工厂,电池厂、肥皂厂、药棉厂、酒精厂、制糖厂等10多家工厂也先后在连县、乐昌、曲江、茂名等地建成开工。这些企业的生产都以“适合抗战需要,增加抗战资源”为原则。这些“长期抗战之下所设的工厂”,生产流程务求简单,尽量节约使用机器,多用工人,一来可以解决更多人的生计,二来在复杂的战时环境里也更容易搬迁,一旦敌军来犯,换个地方就能重新复工生产。这些工厂的规模与战前广州的新兴工业有天壤之别,但不管环境多艰难、多复杂,人们永不言弃,又以极其务实的态度应对挑战,使得刺耳的炮火声一直无法盖住隆隆的机器声。历经艰辛生产出来的军需品、民用品支持着前方将士的浴血奋战与后方民众的竭力抗敌,这就是“广州制造”的不屈与坚韧。

时代强音

制造业立市 广州有底蕴更有底气

在新中国成立初期,经历炮火洗礼的广州百业待兴,1949年工业增加值仅0.96亿元。彼时,广州勇当时代拓荒牛,提出“由商业城市向工业城市的转变,以作为华南地区工业建设的基地”的目标,投入到热火朝天的工业建设热潮当中。

20世纪50年代,钢铁厂、造船厂、通用机器厂、橡胶厂、化工厂等数十个影响国民经济命脉的工业企业崛起,成为广州制造的里程碑。1950年,广东省第一炉钢水产出。1957年,广州钢铁厂(简称“广钢”)的前身——“广东省第一家钢铁联合厂”建成。1958年,广钢第一座高炉点火出铁,正式结束广东“手无寸铁”的日子。

1954年,广州造船厂在广南船坞的基础上开建,建成后造出了中国第一艘自行设计的水面战舰,20世纪70年代又造出了华南第一艘万吨级远洋货轮。此外,中国第一台离心机、世界上第一件钛制潜水服、国内最早出口电池产品……广州工业创造了一个又一个工业奇迹。

改革开放时期,广州更是以“敢为天下先”的精神闯出一条新路,打造的万宝牌电冰箱、五羊自行车、珠江啤酒、珠江钢琴等品牌家喻户晓,“广州制造”成为品质的保证。1985年,珠江啤酒厂正式投产,生产了我国第一瓶纯生啤酒。1987年,珠江钢琴产量突破1万台大关,跃居全国第一。到2000年,广州工业总产值达到3100.02亿元,20多年增长40多倍,为后来迈向“广州智造”打下坚实基础。

进入新世纪,经济全球化加速,广州工业转型升级,大型集团整合充实,国际竞争能力大大提升。2004年,广州重工业总产值首次超过轻工业,2006年,广州汽车制造业产值突破1000亿元,电子产品制造业和石油化工制造业蓬勃发展,汽车、电子、石化三大支柱产业逐渐成形。

“十三五”时期,广州工业加快迈向中高端,工业投资年均增长10.2%,战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重30%,汽车年产量跃居全国城市首位。

如今,高端智能制造产业在广州持续汇集,“广州制造”有了新的内涵。2023年,广汽埃安入选全球唯一新能源汽车“灯塔工厂”。2024年,我国首艘大洋钻探船“梦想”号在广州南沙正式建成入列。“里掂D1”人形机器人、广汽新一代具身智能机器人相继发布。“广州造”中科宇航运载火箭首次搭载外国卫星。2025年,亿航智能成为全球首家四证齐全的eVTOL企业。深海智人成为国内首家实现海外商业化出口国产深海机器人的企业……

自2022年首次提出“坚持产业第一、制造业立市”以来,广州着力构建具有国际竞争力的现代化产业体系。今年广州明确提出加快建设“12218”现代化产业体系,“坚持产业第一、制造业立市”这一总体要求,把握制造业服务业两业融合、数智化绿色化两化转型两个主攻方向,以及打造15个战略性产业集群、布局6个未来产业等目标任务,把广州打造成为发展新质生产力的重要阵地,重构产业发展新优势。

蓝图绘就,未来可期。

(广州日报全媒体记者何颖思)

专家点评

创新之勇 坚韧之志 务实之智 融入城市血脉

广州市社会科学院历史研究所陈贵明博士:“广州制造”的血火淬炼,铸就了广州的工业精神。其创新之勇、坚韧之志、务实之智,已融入广州的城市血脉。

20世纪30年代,“广州制造”初绽锋芒,短短数年,广州一跃成为全国瞩目的工业重镇。全民族抗战爆发后,广州工厂在日机狂轰滥炸中顽强支撑。士敏土厂日产量逆势提升;纺织厂转产战场急需的药棉纱布;机器“随坏随修”,工人顶着日机空袭拼命赶工,以血肉之躯维系战时生产命脉。广州沦陷后,抢运出的机器在粤北山区重组为铁工厂、电池厂等十余家工厂,以游击式生产延续抗战命脉。这些正是广州工业精神最炽热的注脚。

“广州制造”的不屈基因,拥有三重精神内核。一是绝境创新的胆魄,从零首付引进技术设备到战时“手工替代机器”,善用有限条件破局始终是“广州制造”的底色;二是向死而生的坚韧,日机轰炸中增产支前、粤北山区重建工厂,均展现了“广州制造”打不垮的韧劲;三是务实求变的基因,从战时分步迁移设备到改革开放“敢饮头啖汤”,“广州制造”始终立足现实开新路。当前全球产业链重构与科技竞争加剧,“广州制造”的奋斗历史提醒我们,真正的工业力量不仅在于设备与技术,更在于困境中磨砺出的创新勇气与生存智慧。(整理:广州日报全媒体记者谭敏)

记者手记

经历血与火的淬炼 铸就坚韧与勇气

从20世纪30年代广州西村第一次出现规模庞大的现代工业区,到如今的高端智能制造,广州人“敢为天下先”,创造了众多全国和全球第一,让这座城市的人们引以为傲、深受鼓舞。

鲜为人知的是,我们引以为傲的“广州制造”,原来经历过这样血与火的淬炼。在长达十四个月的日机轰炸中,刚“出生”没几年的西村工业区与“河南”工业区内,隆隆的机器声从未停歇,人们争分夺秒,生产国防物资,支援前线。一人倒下,另一人迅速顶上,机器被炸坏,维修后马上重新投入使用,广州人用机床的轰鸣声回应侵略者的炮火。不屈的抗争,凝结着面对侵略奋起反抗的顽强意志,蕴藏着浴火重生的精神密码。这种在硝烟和烽火中淬炼出的坚韧与勇气被镌刻进“广州制造”的骨髓,成为广州工业的精神图腾。

坚韧与勇气穿越时空,一路传承。20世纪80年代,改革开放潮起,广州制造早早开始“破茧”之旅。万宝冰箱创业之初,团队日夜攻关,最终在防空洞改建的车间里造出中国首台双门电冰箱,奠定“南有万宝”的行业传奇。珠江钢琴面对国际品牌竞争,从木材处理到音板成型,进行137项工艺改良。这种敢为人先的闯劲与精益求精的执着,与当时广州人在烽火与硝烟中坚持生产、对抗强敌的坚定与刚毅如出一辙。

坚韧与勇气,在今日更显珍贵。在当前全球产业链重构与贸易壁垒加剧的背景下,“广州制造”以创新集群模式突破重围,呈现从“单点突破”到“系统输出”的转型升级。广汽埃安带动12家核心供应商协同出海,形成新能源汽车全产业链输出范式,文远知行自动驾驶技术输出至巴塞罗那,标志着广州智造开始参与全球技术标准制定;白云美妆将岭南草木转化为全球化妆台新宠……“广州制造”的韧性令人惊叹。在当下全球产业变革中,读懂“广州制造”曾在硝烟与烽火中淬炼出的精神密码,或许能为中国制造业转型升级提供更多启示。

西村发电厂旧址

打造活力科创湾

(地址:珠江西航道东侧)

西村发电厂于1935年开始建设主厂房,1937年机组安装、调试完毕,正式发电。1949年广州解放后,西村发电厂由广州市人民政府接管,1966年正式更名为“广州发电厂”。2018年,为响应节能环保政策要求,电厂发电机组关停,完成发电历史使命。

如今,广州发电厂旧址正蜕变为集科创、商业、休闲于一体的新天地。这个名为广州1935的项目,首开区已于去年7月开园,成功引进新能源链主企业等多家优质企业。去年8月,主厂区改造开工。改造后,发电厂的烟囱、电厂生产区、输煤场等有广州特色的工业遗迹将尽数保留,而园区也将建设成集产业载体、科创共享、文化休闲于一体的科创湾。

西村士敏土厂旧址

保留厚重历史记忆

(地址:荔湾区西湾路)

西村士敏土厂于1929年筹建,1932年投产,1933年合并河南士敏土厂,成为南方最大水泥厂,生产的“五羊牌”水泥畅销全国。

广州沦陷后,西村士敏土厂被日方霸占。1945年日本投降后,西村士敏土厂得以重建并再次投产,但产量已大不如前。1949年广州解放后,该厂由广州市军管会接管并更名为广州西村水泥厂,1955年改名为广州水泥厂。

随着时代的变迁,广州水泥厂最终选址花都马溪工业区,成立广州越堡水泥厂。新厂于2005年投产,位于西村的水泥厂同年停产关闭。如今,西村士敏土厂旧址大楼已被登记为荔湾区文物保护单位,保留了厚重的历史记忆。

广东饮料厂旧址

化身人气创意园

(地址:荔湾区西增路)

广东饮料厂始建于1934年,专门从事啤酒、汽水生产,当时是华南地区第一家啤酒厂。广州沦陷后,广东饮料厂被日方霸占。1949年10月,广州解放,广东饮料厂由军事管制委员会接收,1950年恢复啤酒和汽水生产。1968年广东饮料厂改组成为广州饮料总厂,1975年又更名为广州啤酒厂。改革开放后,广州啤酒厂生产的生力啤、双喜啤、广氏菠萝啤和广氏鲜啤成了明星产品,给一代代广州人留下了“冰爽”的记忆。

如今,广东饮料厂旧址已化身为广州原创元素创意园。园区由废弃的旧厂房、车间及办公楼精心改造而成,充满浓厚的人文艺术气息。

市头糖厂旧址

拟打造糖文化体验馆

(地址:番禺永大社区)

1934年,市头糖厂建成投产。1938年10月,广州沦陷,市头糖厂被日军占领,大量机器被拆卸,糖厂随即被宣布解散,厂房被夷为平地。

中华人民共和国成立后,市头糖厂得到重建,1954年改为国营市头糖厂,1970年更名为广东省市头甘蔗化工厂。1999年,市头糖厂停榨。2018年,市头糖厂三根烟囱被爆破拆毁,市头糖厂退出历史舞台。如今,根据规划,市头糖厂所在的永大片区将建设永大新城,糖厂的发酵蒸馏车间将进行活化利用,打造糖文化体验馆,为城市留下一份记忆。

省营制纸厂旧址

变身广纸历史公园

(地址:海珠区工业大道中)

广东省营制纸厂于1932年开始筹建,1938年建成投产,但仅投产两个月,广州沦陷,日军霸占纸厂,设备被日军掳走。抗战胜利后,厂长刘宝琛、总工程师陈丕杨历经艰辛才将数千吨残损设备运回。

新中国成立后,纸厂复厂重装。此后,工厂改名为广州造纸厂,之后不断进行扩建和技术改造,成为华南地区重要的新闻纸生产基地。

2010年前后,为适应城市发展,广州造纸厂从海珠区工业大道搬迁至南沙区,搬迁后的造纸厂通过生产技术的环保升级、组织架构的优化调整和管理、经营体制的不断完善,获得了新的生命力。造纸厂旧址则被改造成广纸历史公园,成为城市工业记忆的一个独特载体。

省营纺织厂旧址

蝶变为纺织公园

(地址:海珠区纺织路一带)

广东省营纺织厂1934年10月正式成立,建厂不久就纺出了80支棉纱。广州沦陷后,该厂被日军强占,主要设备被拆走,1946年1月才复工生产,到1949年6月,改名为“广州纺二厂”。广州解放后,广州市人民政府接管了广州纺二厂。1968年,工厂改名为广州第一棉纺织厂。

20世纪80年代,广州第一棉纺织厂生产的“牛头”牌牛仔系列风行大江南北。

从1995年8月起,广州第一棉纺厂、第二棉纺厂合并,厂区逐步向外迁移,1998年,广州第一棉纺厂又兼并了广州纺织机械厂,厂区从珠江南岸搬离。

如今,该地块建起了纺织公园,公园入口和漫步道两侧还设置了纺织主题雕塑群和纺织历史文化展板,让人们留住历史回忆。