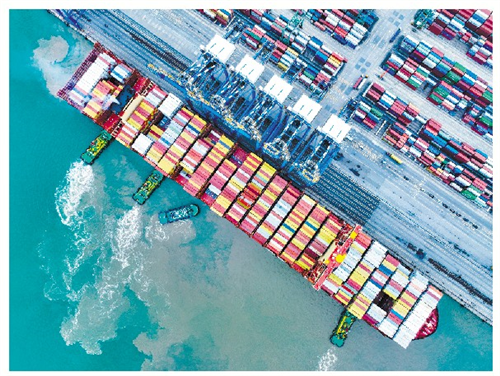

忙碌的广州港南沙港区。广州日报全媒体记者李妍 通讯员黎其骏、朱俊坤 摄

现代化 广州话2

小辞典

拍住上:大家互相合作、携手共进的意思。

当珠江的浪潮拍打着千年商都的堤岸,当伶仃洋的海风拂过粤港澳三地的沃土,一座承载着国家战略的滨海新城正以破竹之势崛起于南海之滨。这里是广州南沙,是大湾区地理几何中心的“咽喉要地”,更是广州引领湾区改革开放的“试验田”和“高产田”。

2025年,南沙迎来多重里程碑——《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》“中考”之年、自贸片区设立十周年、建区二十周年。从昔日的滩涂渔村,到集聚3000多家港澳企业的开放高地;从粤港澳青年创业园里的思想碰撞,到港澳子弟学校中的书声琅琅……南沙的每一步跨越都镌刻着广州“敢为天下先”的改革基因,每一次突破都彰显着“开放包容”的湾区胸怀。

作为广州向南拓展的“战略支点”,南沙以制度创新打破壁垒,以资源整合激活动能,以民生融合凝聚人心,在科技创新、产业协同、规则衔接的浪潮中,将国家战略优势加速转化为高质量发展的新活力、新动能。“逢山开路、遇水架桥”“同捞同煲”“夹手夹脚”……一句句“粤语+新词”,承载着南沙加快打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台的志气,也成为广州践行“改革开放排头兵”使命的生动注脚。

统筹/张毓

文/广州日报全媒体记者耿旭静 通讯员南宣

逢山开路 遇水架桥

“逢山开路、遇水架桥”意指不畏艰难、勇于突破的奋斗精神,在南沙的实践中,它被赋予了更深刻的内涵——以制度创新打破粤港澳三地在规则、机制、政策上的壁垒,以平台建设架起要素流动的“畅通桥梁”。作为广州改革开放的“前沿阵地”,南沙用一系列“全国首创”的改革举措,为湾区破除体制机制障碍提供了“广州方案”。

2017年,南沙在全国率先启动商事登记确认制改革,试点将商事登记由行政许可事项改为行政确认事项,推动自贸试验区商事登记理念和便利化达到国际水平。这一改革获国务院督查激励,并在全国自由贸易试验区试点复制推广。此外,南沙还推出了“无证明自贸区”、综合行政执法等一批在全国、全省叫得响、立得住、走前列的改革事项,其中全球优品分拨中心入选服贸会示范案例、“跨境电商出口退货‘一站式’监管新模式”入选2024年全国自贸区第五批“最佳实践案例”。充分发挥自贸区先行先试优势,南沙自贸区制度创新综合排名连续多年稳居全国前三。

自贸试验区的制度红利在过去的十年间不断推动南沙的高质量发展。海港南沙港成为全国车厘子、榴莲最大海运进口口岸;空港联动广深港等五大机场,形成大湾区“一小时交通圈”;数港建设提速,全球数源中心服务企业近1.6万家,发布数据超6亿条,成为全国数据要素流通的标杆;金融港创新不断,跨境贸易投资高水平开放试点累计交易额超500亿美元;人才港正搭建国际人才服务枢纽,近三年国家重大人才项目入选数约占广州全市三分之一,近五年高层次人才数量年均增长100%。

制度活力不断释放。从政务服务改革创新到金融规则“双向衔接”,从物流监管“一次查验”到人才资格“互认互通”,南沙的每一项创新都始于问题、成于突破,彰显着广州“以改革促开放、以开放促发展”的战略定力。

同捞同煲

“同捞同煲”在粤语中意为“同甘共苦、共享成果”,在南沙的实践中,它生动诠释着广州通过南沙打造“港澳居民第二生活圈”,让三地居民在教育、医疗、生活等方面“同享便利、共筑幸福”,从“物理邻近”走向“心理相融”。这种“同捞同煲”的民生实践,正是广州作为粤港澳大湾区核心引擎的人文担当。

教育融合点亮甜蜜笑脸。广州南沙民心港人子弟学校是粤港澳全面合作示范区的标志性项目之一,采用香港课程体系,融入国情教育内容,让港澳学生既能衔接港澳升学路径,又能深入了解中华优秀传统文化。在高等教育方面,香港科技大学(广州)与香港科技大学共同推出“红鸟跨校园学习计划”,已建立“科目共享”和“学分互换互认”等机制。

医疗便利温暖长者心田。南沙中心医院与香港共建港澳居民健康服务中心,引入香港专科医生坐诊。居住在南沙的香港居民郑伯患有心脏病,如今在南沙就能享受香港医生的诊疗服务,还能拿到一些香港的常用药。“以前来回跑又累又费钱,现在在南沙就能享受和香港一样的医疗服务,太方便了。”

“同捞同煲”的民生融合,更体现在对港澳青年的成长赋能上。创业团队最高可获200万元经费支持,1年免租人才房、3万元购房补贴等政策,让青年“带着梦想来,拎包可创业”,越来越多的港澳青年扎根南沙,携手内地青年共赴发展新程。

从教育资源“跨境共享”到医疗服务“同质互通”,从生活便利“无缝衔接”到文化交流“深度融合”,南沙以“同捞同煲”的温度,让港澳居民感受到“家的温暖”。这里的每一项举措都始于民心、成于民心,彰显着广州“以人民为中心”的发展思想。

夹手夹脚

“夹手夹脚”在粤语中意为“相互配合、协同发力”。在改革开放大潮中,广州通过南沙这个“枢纽”,将香港的国际化优势、澳门的专业服务优势与珠三角的制造业优势“攥指成拳”,形成“1+1+1>3”的协同效应。

俯瞰粤港澳大湾区,广深港、广珠澳两条科技创新走廊如“人”字铺展,交汇于广州南沙。在两条走廊上,中国散裂中子源、先进阿秒激光、冷泉生态系统等“国之重器”相互辉映,鹏城实验室、广州实验室等次第落成,助力粤港澳创造更多“从0到1”的突破。全球首艘超深水大洋钻探船“梦想”号在南沙入列,新一代破冰科考船“极地”号交付使用,力箭一号累计将63颗卫星送入轨道……南沙正成为国家战略科技力量的重要支点之一。

作为粤港澳大湾区科技创新中心的重要支点,南沙正以开放姿态链接全球资源,为大湾区新质生产力发展注入强劲动能。在与香港科技大学合作的南沙资讯科技园内,南沙半导体产业发展出国内LED芯片的龙头企业;环港科大(广州)创新区运营起步成势,吸引香港八大高校的创新人才到南沙创新创业,成为湾区产业协同的“样板间”。截至目前,南沙累计集聚港澳企业超3100家,15家港澳青创基地在孵企业(项目)超1600个。

承载全国人才管理改革试验区、粤港澳人才合作示范区和国际化人才特区“三区”一体的使命,南沙正以加快集聚各类人才税收优惠政策,有效吸引港澳科创人才集聚。超200位港澳居民在南沙享受“市民待遇”,244名港澳人才在南沙执业,27名港澳工程专业人士获评内地职称,形成了“人才共育、成果共享”的协同格局。

从科技创新“三地联动”到产业发展“优势互补”,从人才资源“双向流动”到市场规则“互认互通”,南沙以“夹手夹脚”的智慧,让粤港澳的资源要素“动起来、合起来、强起来”,更好引领大湾区建设国际一流湾区和世界级城市群,更好推动广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

老城市新活力·WOW印记

2015年4月21日

中国(广东)自由贸易试验区广州南沙新区片区正式挂牌。

2019年2月

《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布,南沙区被定位为粤港澳全面合作示范区。

2022年6月

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,明确提出将南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。

2024年1月9日

《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》正式对外公开。15条具体改革举措为南沙高质量发展注入新动能。

2024年1月19日

广东省第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议通过《南沙深化面向世界的粤港澳全面合作条例》,并于2024年3月1日起施行。

2025年4月

南沙区正式出台“稳外资3条”、发布外贸“黄金17条”,同月,广东省政府决定将90项省级行政职权调整由广州市南沙区实施,自2025年5月20日起施行。

2025年5月13日

中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》。