刘氏家庙

十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园凯旋门

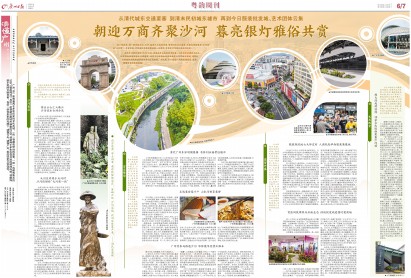

沙河涌清澈见底,两岸风景宜人。

五号服装小镇

先烈东路和濂泉路交界的三角地,服装批发城整饬一新,交通秩序井然有序。

长运服装城的时装秀活动空间非常时尚。

广东艺术剧院

白云山“东坡饮水”塑像

广州日报全媒体记者 高鹤涛摄

刘氏家庙里的刘永福塑像

沙河粉的制作工艺极为讲究。

广州日报全媒体记者 王维宣摄

镬气十足的干炒牛河,早已融入广府人的血脉。

广州日报全媒体记者 王维宣摄

沙河服装批发市场人来人往,烟火气浓。

长运服装城里的时装展示空间布置得时尚又温馨。

十三号剧院(资料图片)

读懂广州第一七六期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/许芳、柳剑能

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 张忠安

图/广州日报全媒体记者 庄小龙(除署名外)

在广州城东,有一条跨越白云、天河、越秀三大区的河涌,曾因河水含沙量高、水量充沛被唤作“沙河涌”或“大水圳”。千百年来,沙河涌以丰沛水量滋养一河两岸,孕育出沙河街以及天河之名。

如今沙河街仍沿用“沙河”之名,讲述这片土地的传奇故事。1.26平方公里的土地上,24座服装批发城吞吐全球潮流;18家文化团体如同珍珠般嵌入寻常烟火深处,还有众多科教机构默默滋养着城市的文化根脉。在这里,可以感受广州的地理变迁、商业脉搏与文化艺术底蕴。

沙河变迁

在珠江宾馆东侧,沙河涌从这里汇入珠江。这条发源于白云山金盘岭耙齿沥水库的河涌,全长约14公里,跨越白云、天河、越秀三大区。

流经杨箕的一段,被称为“杨箕涌”;流经沙河的一段,老广州人称为“沙河涌”。

源出云山汇入珠江 沙河掠水古涧分流

今天的沙河街,因沙河涌而得名,自古就是广州古城向东延伸发展的要冲。

沙河涌的名字里,藏着一段自然与人文交织的传奇。据文献记载,作为广州古城重要水源的文溪,上游叫甘溪,发源于白云山蒲涧。著名地理学家曾昭璇在《广州历史地理》中提到,秦汉时期,蒲涧水从白云山东坡奔流而下,流入文溪,成为广州的重要水源。

蒲涧水最初与沙河并不相通。由于沙河地势较低,沙河水不断侵蚀沙河河床,沙河沟谷向两岸扩大,最后在大、小钵盂冈间冲出一条水道。原本西流注入文溪的蒲涧水,分出一股投入沙河涌的怀抱。这种“抢水”现象,被称为“掠水”。接纳蒲涧水的沙河,一路南下,最终在五羊新城附近的珠江宾馆一带汇入珠江。

掠水现象发生在多处,深刻影响了广州的供水格局。曾昭璇在《广州历史地理》中说到,到了宋代,蒲涧水不再直接流入甘溪。北宋绍圣年间,大文豪苏东坡到白云山游览时,听闻广州百姓苦于饮咸水,当即献策引蒲涧水入城。他在《与王敏仲书》中写道:“惟蒲涧山有滴水岩,水所从来高,可引入城,盖二十里以下耳。”在信中,苏东坡建议,在蒲涧的滴水岩下开凿石槽,蓄飞流直下的泉水,然后将数管凿空的竹筒相连,顺着由高到低的地势,把水导入城内,供居民汲取。苏东坡的这一竹管输水设计,竟成了中国最早的自来水工程雏形。

天河区名源于天河村 沙河街堪称“天河第一街”

这条头接山岗、尾衔大江的沙河涌,没有玉带濠的商船云集,也不似护城河载入史册,却以质朴的流水,默默哺育两岸。很少有人知道,广州最繁华的天河区,其名字的根脉就藏在这条不起眼的河涌里。

沙河涌从白云山自北向南,流经丘陵、台地与平原地带,流到今广和路、广利路一带时,水流变缓,水面宽阔。宋代开始,临水而建的村落就叫“大水圳村”。“大水圳”就是沙河涌的一个别名。九百余年间,它始终是广州城郊的平凡村落。1927年,今海珠区大塘村人李福林如日中天,此时的大塘、大水圳、棠下等5个村村民多姓李,被视为同宗。为彰显权势,李福林将大塘村改名“天池村”,寓意“天池出龙”。他又派人游说同宗村落以“天”字更名。游说者来到大水圳村,见河涌奔流、河水清澈,提议“不如叫天河村”。村民欣然应允。改名后的天河村,比拗口的“大水圳”更顺口。尽管后来天池村等都复归旧称,但“天河村”保留至今。

20世纪初,在天河村的土地上建了一座机场,取名天河机场;1984年,在被废弃的天河机场原址上,六运会场馆——天河体育中心动工。一年后,广州设立新区,因天河体育中心是六运会主场,名气大,新区便以“天河”为名。这条命名链的源头,就是沙河涌,它如一条藤蔓,结出天河村、天河机场、天河体育中心、天河区。一条河涌,就这样把名字写进了城市历史。

鲜为人知的是,天河区初建时,半壁江山皆烙下“沙河”印记。据《天河区志》记载,1950年由沙河墟、田心村等组成的沙河街成为天河地区首个行政街,堪称“天河第一街”。沙河街只管辖城镇居民。天河建区时,下辖沙河街、沙河(乡)镇等,102平方公里的辖区中,沙河乡(镇)独占约60平方公里,珠江新城、天河路等今日地标当年尽属其管辖。

如今,沙河镇已消失在行政区划更迭中,唯有沙河街仍挂着“沙河”的门牌,先后被划入白云区、黄埔区等区,最终划归天河区。20世纪90年代,街道范围多次调整,如今仅剩1.26平方公里,是天河区面积最小的街道。但正是这片弹丸之地,见证了天河区从农耕村落到现代都市的蜕变。

百年繁华

沙河街道办的接待室,悬挂着一幅地图。地图上,沙河街位于天河区西南角,东与林和街道相依,南与越秀区东风公园相连,西到内环路,北至广深铁路。可就是这个弹丸之地,承载着广州城东的百年底蕴。

从清代城东交通要塞,到清末民初兴盛的城东墟市,再到今日密密匝匝的服装批发城,沙河的喧嚣里,千年商都的血脉在奔涌。

清代广州东郊咽喉要塞 名将刘永福带旺墟市

今天热闹喧嚣的沙河,150多年前是广州东门外的咽喉,是广州往来粤东等地的必经之路,官府于此设“沙河汛”。古时“汛”通“讯”,即道路哨卡,可驻兵十余人。据古籍所载,沙河的哨卡大概位于沙河善堂对门,约21平方米,扼守要冲。

南来北往,人踩马踏,这里渐渐走出一条黄泥小道,乡间的米、柴、竹等从此进城。城内的布匹、洋火也由此入乡。人流量逐渐增多,当地人开始在哨卡旁搭起棚寮房屋,卖凉茶、卖草鞋、经营饭馆,做起小生意。清同治年间,官府正式开设行政机构沙河埔。此后,河涌边建起埗头(码头),沙河一带逐渐发展成城东集市。

据清同治十年的《番禺县志》记载,当时,尚未有沙河墟之名,附近只有燕塘墟(今燕岭大厦附近)和三宝墟(今广汕公路附近)。而真正让沙河商业墟市兴旺起来的,则是清末名将刘永福。

清光绪十一年(1885年)十月,中法战争结束后,在越南抗法的清末名将刘永福奉命撤回国内,驻守广州沙河。部队分散驻守在离大营3公里、丘陵起伏易守难攻的五山,即今华南理工大学和华南农业大学一带。当地村民视刘永福为大英雄,非常尊敬他。刘永福也热爱这片土地,视广州为第二故乡,在沙河涌畔建起了刘氏家庙,既是寓所,也是宗祠。刘氏家庙位于广州大道中大洲地2号,与沙河街仅一路之隔。记者看到,刘氏家庙是典型的清末岭南祠堂建筑风格,坐北朝南,广三路,深两进。门前广场上,矗立着刘永福的塑像,只见他长剑在握,手拿望远镜,尽显英雄气魄。

当时,刘永福所率部队及家属、随从累计超过2000人,日常物资采购需求巨大。军营门口的空地上,先是支起了几把油伞,后来搭成简易的竹棚寮房,卖鸡的、卖柴的、卖针头线脑的,人烟汇聚,沙河迅速热闹起来。燕塘墟因战乱被破坏,新的墟市沙河墟更热闹了。

今天的沙河大街就是当时沙河墟的主干街道。“北有赶集,南有趁墟。”在物资尚不丰盈、大型商超和商圈未兴之时,“趁墟”是人们获取物资的唯一途径。沙河墟依托发达的水运交通,每逢墟市,周边的街坊和当地村民从四面八方涌来,互通有无。

羊城美食遍千户 山水河粉享美誉

可以想象,当时沙河墟的人声鼎沸。喧嚣中,有人奔向茶楼,期待一碗慰藉辛劳的沙河粉。

沙河粉是沙河街三大特色之一,也是广州家喻户晓的小吃美食。沙河粉因最早出自沙河街而得名,独特的米香,搭配生抽、老抽的浓郁调味,让“吃粉一族”难以抗拒。2021年,米粉制作技艺(沙河粉传统制作技艺)更是被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,成为岭南饮食文化的一张亮丽名片。

如此美食,起源于何时,由何人所创,迄今无确凿史载,民间传说却绘声绘色。一说清晚期,沙河小食店“义和居”店主樊阿香,仁心救助一落魄老者。老者原是清宫御厨,得罪慈禧逃难到了岭南。有一次,樊阿香生病,卧床不起,茶饭不思,小店也无法经营。老者为报恩情,用白云山清泉泡米、磨浆,蒸出薄透粉皮,切条调味。阿香食后,胃口大开,病情渐渐好转。阿香打探此为何物,老者说:“此粉出在沙河,就叫沙河粉吧!”阿香得老者真传后,选上好米、山泉精制售卖,取名“沙河粉”。另一说则源于沙河一客家夫妇的水粄生意。有一天,客似云来,粉浆告急,店主急中生智,将余浆加水稀释蒸成薄饼,再切成细长条状,加入香葱等调料。食客享用后赞不绝口,纷纷询问这是什么美食。店主脱口而出:“山泉沙河粉!”“沙河粉”之名遂不胫而走。

传说真假已难考,可沙河粉确实薄得透光、韧得弹牙,迅速成为沙河的金字招牌。至20世纪初,广州城里的茶楼纷纷派伙计挑着箩筐到沙河订货,沙河粉的生意好得很。后来的沙河大饭店,更将沙河粉推至巅峰,开发出烹法多变、五味纷呈的沙河粉,引得中外宾客慕名而来,并收获“羊城美食遍千户,山水河粉独此家”的盛誉。不仅如此,沙河粉还被带到了广西、福建和东南亚等地,变成当地常见的主食。

广州首条马路通沙河 华侨最早经营出租车

集市兴旺、河粉飘香,引来了更远的人。

19世纪末,沙河与广州城之间的交通,靠的是一条黄泥小道,天晴一层灰,下雨一摊浆。在车马疾行下,小道日渐拓宽。1906年,商人集资把它拓成一条三四米宽的马路,从东较场直抵沙河,取名“东沙马路”。东沙马路被认为是广州第一条可以走机动车的马路。从此,商客、市民、农民、游人络绎不绝。一条路引八方客,商机如春草勃发。

20世纪初,海外华侨纷纷携资归国,参与广州建设,东山口、新河浦、长堤一带就是在这一时期得到开发。1915年,一位马来西亚华侨独具慧眼,他看中东沙马路这条当时广州少有的“通衢”,从香港购入旧车翻新,开创了广州最早的出租车业务——扬手即停,沿街搭客。这是当时广州市内唯一的机动车业务。纵使车速不快,且仅能行驶于沙河与大东门之间(因城内无车行之路),每小时车资更是高达4~5元,但仍引得非富即贵者争相体验。沙河由此愈加热闹,墟、市两旺,富商甚至效仿城区,建起宜居宜商的骑楼。

今天人们说的墟市,都是集市的意思,但当时的“墟”“市”有别:沙河墟在东沙马路北,是郊区乡民摆卖农副产品的地方,不固定。趁墟时人流如鲫,傍晚散墟则空无一人。“市”即安平市,位于马路南侧,乃固定商业区。最热闹的时候,马路两旁,农产品交易、江湖卖艺、龙舟说唱,乃至“出租马车”行当,热闹非凡。辛苦奔忙的人们,最盼能在茶楼小憩,叫一碗热气腾腾的沙河粉,熨帖辘辘饥肠。这或许,就是广州人的生活。

1921年,黄花岗七十二烈士墓落成,东沙马路改名“先烈路”。百年后,先烈路已经成为跨越天河、越秀两个区的交通要道,全长4公里。行走其间,陵园肃穆,碑塔巍然——十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园、朱执信墓、黄花岗七十二烈士墓园……当年英烈以热血照亮前路,守护的正是这片土地上千秋传承、烟火鼎沸的繁荣生机。

商贸兴盛

从古时的沙河墟,到美味的沙河粉,再到民国时期的沙东马路,沙河的商业文化一脉相承,宛如一部生动的史书,记录着时代的变迁。中华人民共和国成立后,曾经的河粉小店汇聚成广州最早一批星级大饭店,远近闻名;曾经的沙河墟,变身为农贸市场后又崛起一座座现代服装城,延续着这片土地的商业基因。

服装潮流地七天即过时 人潮托起华南服装集散地

20世纪50年代,沙河迎来全新的变化。以沙河粉著称的沙河大饭店、时尚潮流的沙河百货,引得广州市民专程“逛郊区”。“当时广州没几家百货商场,沙河就占一处。”沙河街道商会秘书长何创发回忆说:“人们拖家带口来到沙河,先逛百货,再吃沙河粉。”

有人流的地方,就有商业。20世纪80年代,改革开放激发广州商都活力,附近村民自发在曾经的沙河墟摆起了地摊,形成农贸市场,很多人在市场里卖起了服装。在农贸市场里经营服装,这在当时还是新鲜事。1985年,一场大火几乎吞噬了整个沙河市场。谁能想到,这场意外之灾竟催生出沙河服装的江湖。何创发回忆说,大火之后,在媒体报道中首次出现“沙河服装市场”的称谓,震惊全城。“在广州郊区的农贸市场,竟然有一个服装集市!”政府顺势改造市场,建起格子铺。商户用竹竿挑起衣服叫卖,在“天光墟”“夜市”的吆喝声中,沙河开启了“一块布撑起一个摊”的创富时代。

何创发就是这时从一德路来到沙河,见证了沙河服装商业的“黄金时代”。“起初,我是做代理,后来参与维护市场秩序。外地客商涌来拿货,档口凌晨四点就亮灯。”市场越做越大,零售变批发,长运、万佳、沙东等专业服装批发城,像蘑菇般一夜之间钻出地面。泼天流量将沙河浇灌成与广州十三行、火车站并称的华南三大服装批发集散地,甚至流传着“服装看沙河,沙河一涨全国涨”的行话。何创发至今还清楚地记得,1992年9月30日凌晨3时到5时,到沙河拿货的人,将整个沙河挤得水泄不通。“即使壮汉,都寸步难行!”当时负责秩序维护的何创发,站在高台上俯瞰。“有人用头顶货包,一顶起来就放不下了——地上根本没空隙。”这一天,有70万人在此织就财富梦想。

沙河服装为何如此受欢迎?其中的奥妙就是潮流和品质。何创发说,沙河离中大布匹市场非常近,这里的很多商户白天发货,夜晚直奔中大布匹市场打版下单,天亮前新货已挂满档口,简直是24小时运转。“这里的服装样板库存超过一周,就算过时。”

经过几十年的发展,沙河服装商圈,已经拥有34座批发城,其中,仅沙河街辖区内就有24座,每日吞吐服装上百万件,覆盖中高低各种档次。“不管什么服装,只要你能想到的,在沙河都能找到。”何创发说,每天从这里发出的货物有百万件。记者也看到,货袋上的地址既有北京、西安、成都等国内大城市,也有东南亚甚至欧美的城市。何创发给记者讲述了一个很有趣的故事。曾经有人在国外花了两万多元买了一套西装,送给沙河的一个商界大咖。何创发看到后,总觉得很眼熟,好像在沙河哪一家档口看到过。“后来,我们就在服装城里找到了一模一样的西服,一问才发现,这套西服就是从这里出去的,500来块批发出去的。”

首张网批牌照开启新业态 传统批发城更像时髦商场

进入21世纪,当电商浪潮席卷全国,沙河灏丰服装城悄然拿下全国首批、广州首张网络批发牌照。这张牌照像一把钥匙,打开了传统批发市场转型的大门。何创发回忆说,商城手把手教商户上网,很快,非凡网络、金富丽等网批城如春笋涌现,开启沙河服装商业的新业态。

记者看到,这些网络批发城都是一格一格的小档口,档口小妹不埋头理货,而是紧盯手机屏幕——客户线上选款下单,物流闪电发货。“客户在手机平台上看好款式后,直接下单,然后由平台来我们这里拿货。”一位店主说。每年的购物节都是沙河街工作人员最忙的时候。2015年“双11”,50万人潮涌入沙河,街道工作人员筑起600米人墙疏导,有人笑称:“举一天胳膊,比扛货还酸!”

依托沙河商圈,这里诞生了一大批直播基地。2020年,沙河崛起近10万平方米的电商直播基地。离服装城不远的五号服装小镇成了风暴眼,这里汇聚共享直播间、网红摄影棚,有人单场直播销售额突破100万元。紧邻沙河的白云区大源村,从一个客家小村庄崛起为全国首个“百亿淘宝村”,25平方公里的土地上,有5000多家电商经营户在寻找无尽的商机。据说,每天从沙河服装批发市场运出的300多万件货物,其中至少有100万件会流向大源村。

近年来,沙河街积极拥抱新技术,整合多方资源,正将传统的批发市场向现代商贸中心转型。走进长运服装城,挑高的天花板洒下画廊般的光晕,绿植环绕的咖啡厅飘出拿铁香气。在咖啡屋点上一杯冷饮,坐在竹椅上,听一段舒缓的音乐,让人瞬间卸下疲惫。商户可免费使用中央T台走秀,模特身着新品款款而行,台下采购商轻点平板下单。“这哪是批发城?分明是时尚商场!”长运服装城总管刘伯荣指着改造后的空间自豪地说。这座20世纪90年代兴起的老市场,通过分区经营、智能照明升级,化身“服装体验馆”。漫步沙河街,这里的每一条街道、每一辆手推车、每一个黑色塑料袋,都承载着沙河的商业传奇。

艺术殿堂

烟火深处的浪漫18家文化团体聚集沙河顶

当夕阳掠过沙河服装城的楼顶,喧嚣的先烈东路、沙河大街、濂泉路等逐渐安静,商户拉下卷闸门,服装城的灯光渐渐稀少。可就在一街之隔,沙河顶与水荫路却仿佛被星光照亮——各大剧场的门楣次第亮起,人们三三两两,像奔赴一场无声的约定,艺术的气息悄然流淌。这又是沙河的另一种生活。

循着沙河顶新二街漫步,十三号剧院那白色大理石,简约得如同一个精心设计的留白;广州歌舞剧院在路灯下泛着岁月温润的光泽;而广州杂技团那幢朴素的建筑里竟藏匿着惊心动魄的空中奇迹。

“老广看戏,认地方,认角儿!几十年的老团了,从小看到大。”一位坐在台阶上候场的老先生笑着说,他指着广东歌舞剧院的方向。这里的前身是1949年7月在广东梅县松源成立的华南文工团。同年11月11日,该团组成彩旗队、唢呐队、腰鼓队等奔赴广州,参加“广州解放入城式”。20世纪50年代,《乘风破浪,解放海南》被誉为“中国第一部歌舞剧”,曾受邀到北京演出,轰动京城。后来,广东歌舞剧院移址沙河顶,成立了中国内地第一支流行电子轻音乐队——“紫罗兰”乐队。七十多年来,广东歌舞剧院人才辈出,名作荟萃,成为几代广州人的精神家园。著名舞蹈编导家梁伦、一级演员温明珠、一级演奏员余其伟、著名女高音歌唱家刘东红等艺术名家,都曾在这里播撒艺术的种子。北京国家大剧院、香港文化中心、澳门威尼斯人剧场、纽约林肯艺术中心、华盛顿肯尼迪艺术中心等世界顶级舞台都留下广东歌舞剧团的身影。

在沙河顶、水荫路一带,聚集了包括广东歌舞剧院、广东现代舞团、广州歌舞剧院、广州话剧团、广州杂技团等在内的18家文化团体,这些散落街巷的院团,如同珍珠般嵌入寻常烟火深处,默默滋养着城市的文化根脉。随着沙河片区“活力艺术专区”蓝图的展开,艺术正从舞台漫溢至街巷,融入寻常生活。

这片不足2平方公里的土地,在日升月落间,神奇地切换身份,白天的商贸动脉,入夜则化身艺术殿堂。商业氛围与艺术气息奇妙共生,市井烟火与文化之光交相辉映,为这座千年古城注入恒久不息的活力。

● 尚书恩泽,学士词章,奕世犹留佳话在;星岫云环,沙河水绕,此间宜有夏声来。——刘氏家庙联