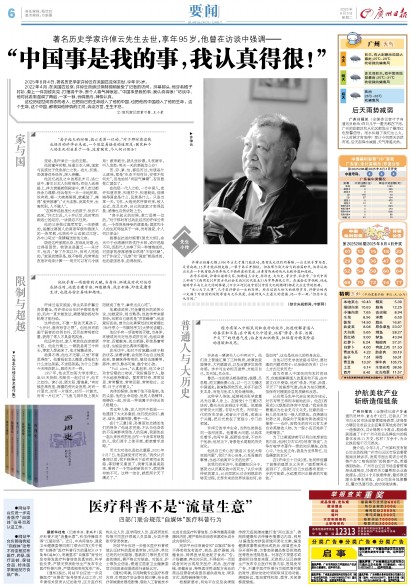

许倬云

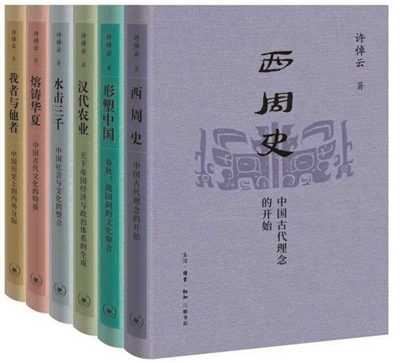

六卷本《许倬云学术著作集》

2025年8月4日,著名历史学家许倬云在美国匹兹堡去世,享年95岁。

2022年4月,在美国匹兹堡,许倬云曾通过录制视频接受了记者的访问。屏幕那头,他穿着格子衬衫,套上一件羽绒夹克,打理得干净,整个人精气神很足。“中国事是我的事,我认真得很!”访谈中,他对此着重强调了两遍,一字一顿,音调提高,神情认真。

这位历经世间百态的老人,已把自己的生命融入了他的中国,也把他的中国融入了他的生命。这个生命,这个中国,都将如他钟情的江河,奔流万世,生生不息。

文/南风窗记者董可馨、王小豪

家与国

变动,是许倬云一生的主题。

他的童年时期,恰逢日本入侵,国家与民族处于危急存亡之秋。战火、饥饿、恐惧等切身经历,深入骨髓。

他回忆战乱之中的离乱岁月:逃亡途中,看见日本人扫射难民;有些人逃难路上,体力衰竭就倒毙途中,旁人走过都没余力埋葬;伤兵每天一半一半地死掉,没有药,喝一大碗高粱酒,就截肢了,痛得“鬼哭狼嚎”;“火光血影,流离失所,生离死别,人不像人”。

“在那种经验里长大的孩子,快乐不起来。”许太太说,八十岁以后,他时常回顾逃亡的经历,一讲就忍不住哭。

他的父亲做过海军军官,一生骄傲的,是缴过德国人的两条军舰和俄国人的一条军舰,也陪孙中山巡视过江防。孙中山写过一条横幅送给他父亲。

饶是这种家庭出身,在战乱时期,也过得很困苦。物资总是匮乏——采访中,他说:“除了外宾以外,没有人吃饱的。”家里的情形是,钱不够用,他常常在夜里听母亲计算——明天可以有几个钱用?数来数去,就几张钞票、几枚硬币,叫人发愁:明天一天的菜钱怎么办?

苦、穷、累、怕,都经历过,知道是什么滋味,那是“生命不知何处,安顿不知何处”,但他始终“有股气撑着”,否则要做亡国奴了。

在他那一代人之前,一个中国人,或许知道宗族、知道村子、知道朝廷,但哪晓得国家是什么、民族是什么。只是当某一天,飞机、大炮突然呼啸而来,敌人迫近,危及生存,自己的国家才变得具象,感情也自然依附上去。

“房子起火的时候,救亡是第一位的。”对于那时有过战乱经历的许倬云来说,一个很容易接受的道理是:国家和个人的生死利益系于一体,没有国家,个人何以保全?

钱穆在抗战时期著《国史大纲》,余光中于台湾满怀热忱抒乡愁,或许进路不同,但那代人共享了同一种情感底色,对国家的深厚感情自然得“不容怀疑”。对于许倬云,“民族”和“国家”都是活的,他的家国思考,走得很深。

限制与超越

许倬云是双胞胎,孪生弟弟许翼云身体健全,而许倬云出生时手脚却是弯的,肌肉一直未能发达,需要借助拐杖和轮椅才能行动。

这样的他,不像一般的天真孩子,“七岁时,就有悲苦之想”。但他没有陷溺于弱者的自怨自怜,反而在旁观者位置,获得了常人不具备的视角。

他还年幼时,家人常放他在走廊晒太阳。他坐竹凳上,一晒就是两三个钟头,等家人想起来了,他才被搬进房。

动弹不得,他也不无聊,只觉“有意思得很”。他看蚂蚁怎么搬家;想蚂蚁为什么走这条路,不走那条路;为什么日影今天照在树上,跟昨天不一样。

1957年,他去芝加哥大学念博士,坐56天货船,和船员一起过日子,他甘之如饴。读小说、晒太阳、看海景,“有时候在黑夜里,海藻的荧光会发亮,时而一片蓝光,时而一片绿光,时而一片黄光,时而一片红光”,“飞鱼飞到甲板上被太阳晒成了鱼干,拿来当点心吃”。

他喜读武侠,对金庸前后的武侠小说,如数家珍,相当熟悉;他的学养来源很杂,戏称自己练的是“百花错拳”;他还爱好昆曲,曾为白先勇策划的《姹紫嫣红〈牡丹亭〉》一书撰写序文《大梦何尝醒》。

他似乎有一项独特的天赋,当身体、环境或时代对他形成挤压时,他能自建宇宙、四散触角、找出新路,即使是庸常生活,也能品尝出真味和趣味。

在采访中,他时不时流露出孩子般的状态,讲着讲着,会突然不由自主地笑起来,眼睛眯得弯弯的,皱纹也跟着笑,慈祥、亲切、憨态可掬,像个老小孩。

“Full alert。”认真起来,他又会以劝告后辈的口吻说,“我盼望每个人,脑子永远保持激动。要常常好奇、常常反思、常常警觉、常常回顾、常常检讨。这样,日子才有意义。”

肉体的桎梏、伤痛于他不是限制,他的头脑、他的生命经验、他的人格精神,熔铸在一起,形成一种独属于许倬云的人格魅力。

而这种人格,在人间并不孤独——他遇到了太太孙曼丽,他们彼此吸引、靠近、结合,惺惺相惜,携手一生。

在《十三邀》里,孙曼丽如此描述他们的相伴:“他追求完美,不认为他身体的不完美影响到他人的完美,我跟他在一起从来没有把他当作一个身体有缺陷的人,我们两个上街买菜,都牵着手走路。”

而太太对他也是如此重要,2021年9月7日,他在接受采访时说:“我没认识曼丽以前,我不晓得天下还有更完全的路,等到看见曼丽了,我看见星星亮起来,看到了一个完全崭新的天下,就觉得非她不可。这样一结合,就把两个天下满足了。”

普通人与大历史

许多老一辈读书人心中有天下。他们身上普遍汇集了三种特质:浓厚的家国情怀,大问题意识,以及启蒙济世的使命感。学术与生命相互滋养,方能见自己,见天地,见众生。

鲁迅一生的骨头都是硬的;钱穆、吕思勉、范文澜耗费心血,以一己之力撰述中国通史;陈寅恪研究历史,关怀不在历史本身,而是与他本人的处境相映。

这种学人传统,延续到历史学家葛兆光这辈人身上。在接受《十三邀》访谈时,葛兆光也谈到这个问题。他更偏好研究大问题,书写大历史。而年轻一代的历史学者,或者出于反叛,或者出于兴趣,把目光放在了更细小、专门的领域。

许倬云的学术生命,当然也流淌在同一条河流里。他着眼大问题,从具体处着手;他写中国,视野在全球,不自外于他者;他写当下,背景是长周期的历史变化。

他说自己关心的“就是21世纪大转变的问题”,我们“关心自身,心系周围的事情,永远不能离开今天的世界”。

在我们的采访中,他提醒知识分子,要努力认识真实的中西双方,“认识中国传统的意义,认识西欧从过去到现在的转变过程,玄想未来的世界该是如何,会是如何”,这也是他自己的终身志业。

当他以历史学的进路书写时,要处理的问题有两个:记录谁的历史?以什么方式记录历史?

因为有深入中国民间和农村的经历,他能理解普通人的真实和不易;在中国文化中浸染,他有“修身、齐家、治国、平天下”的理想气度;他身为知识精英,但保有对精英阶层的质疑和反思。

从兵荒马乱年代走出来的许倬云,对书写帝王将相本能地拒斥。他在《西周史》三联版的序言中写道:“我治史的着重点为社会史与文化史,注意的是一般人的生活及一般人的想法。在英雄与时势之间,我偏向于观察时势的演变与推移——也许,因我生的时代已有太多自命英雄的人物,为一般小民百姓添了无数痛苦。”

为了让普通读者可以明白他想表达的内容,他将《万古江河》写得“很浅”,力争打破学术著作一贯的知识壁垒,在他心中,“为生民立命,就是为世界帮忙,这是儒家的本分”。

在《许倬云十日谈》里,他同样流露了诚挚的理想主义关怀:“理想境界永远到不了,但我们自己永远要有更进一步的可能性,永远要有纠正错误的可能性。”

先生小传

许倬云祖籍无锡,1930年出生于厦门鼓浪屿,患有先天性肌肉萎缩,一出生就手掌内屈,足背向地,13岁才能拄拐走路,一辈子离不开拐杖。但在那个战火纷飞的动荡时代,他幸运地出生在一个既有能力供养他又不缺疼爱的家庭,让身有残疾的他从未被冷落和歧视。

在学术领域,许倬云堪称大家,他精通上古史、经济史、文化史、考古学、社会学,“古代中国三部曲”(《西周史》《中国古代社会史论》《汉代农业》)为学界典范之作。在通俗史学领域,他也堪称学术与大众之间的桥梁,《万古江河》《说中国》《中国文化的精神》都是大众史学的经典。

“关心天下之事”,几乎是许倬云一生的写照。经历过战火纷飞的艰难岁月,许倬云的内心充满了对祖国的深情厚意与无尽热爱,当被问及人生最大的遗憾,他一字一顿:“但悲不见九州同。”

(综合央视新闻、中新网)