马坝人头骨化石出土地竖立的雕像。

狮子岩发现了许多化石。(AI还原场景)

狮子岩一带出土了马坝人头骨化石。(AI还原场景)

史前人类在广袤的亚欧大陆上进行着史诗般的迁徙、交汇。(AI还原场景)

穿越30万年的时光之门,马坝人及其后裔谱写岭南新传说。(AI还原场景)

文、图/广州日报全媒体记者卜瑜 通讯员惠家明、吴秀杰、孟溪

1958年5月,当锄头叩响广东韶关曲江狮子山岩层的那一天,一道尘封了三十万载光阴的厚重封印,轰然洞开。

当时,只为寻觅磷肥滋养沃土的农人们何曾料想,他们刨出的半张深目高鼻的古老面孔,竟是华南大地迄今最悠远的人类信使——马坝人。这张凝固了洪荒岁月的面庞,轮廓间隐约浮动着远在欧洲的尼安德特人的遥远印记,而头顶的形态,却又仿佛低语着更为古老的直立人,乃至海德堡人的亘古箴言。

这奇异的“混血”容颜,宛如一道横亘于时间长河之上的深邃谜题,牵引着中外学者跨越半个多世纪的不懈追问。这位岭南的远古先民,是跋涉万里、远道而来的尼安德特人遗脉?抑或是这片东方沃土自行孕育、谱写出波澜壮阔人类演化史诗的独特见证?

为了解开这道缠绕三十万年的“先祖”身世之谜,一支由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和法国国家科研中心学者组成的科研团队,近日将探寻的目光,投向了那静默如谜的颅骨深处。

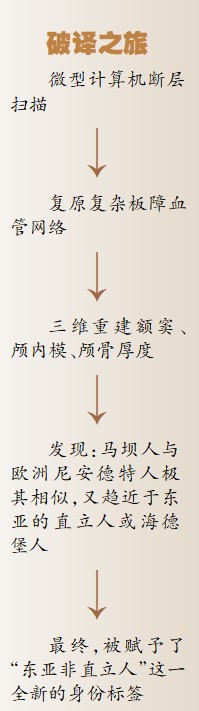

现代科技破解30万年时光封印

记者从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所了解到,面对这具仅存上半部、承载着数十万年时光重量的珍贵化石,仅凭外表的斑驳印记已难以洞悉其真正的归属。“由于颅骨化石残缺,仅保留了颅骨的上半部分,其外表面的形态学证据不足以论证其演化分类地位。”为了解开这跨越时空的身份之谜,一支由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所惠家明博士、吴秀杰研究员与法国国家科研中心Antoine Balzeau研究员组成的中外联合科考团队,将探索的目光瞄准了颅骨化石的内部解剖学结构。

借助精密的微型计算机断层扫描技术,科研人员有了一双穿透石壁的“时光透视眼”。他们结合尖端的数字三维重建手段,开启了一场前所未有的、“深入骨髓”的破译之旅。

科学家们成功复原了深藏于颅骨骨壁内部的复杂板障血管网络——那如同颅骨内壁精雕细琢的微缩河网系统。他们还对眉弓上方额骨内的隐秘气腔(额窦)、大脑在颅腔留下的独特形态烙印(颅内模),以及颅骨各区域的厚度分布,进行了全方位、高精度的三维重建、定性观察、定量测量与几何形态分析。

马坝人颅骨暗藏“欧亚大陆基因融合”

据了解,现存马坝人头骨化石仅有颅顶盖部分,有额骨和部分顶骨,保存大部分右眼眶和鼻骨,石化程度较深,可能属于中年男性个体。马坝人头骨具有一般早期智人的形态特征,处于直立人向现代人演化的中间阶段。

现代科技扫描揭示的最新景象令人屏息。马坝人头骨的内部结构,竟与其外表一样,呈现出一幅奇妙的“镶嵌式”演化画卷。其眉弓上方的额窦,大小与形态轮廓和欧洲尼安德特人极其相似,仿佛隔着欧亚大陆奏响了一声神秘的回响。

然而,当科研者的目光移向他处,差异便如分水岭般清晰显现。在头顶两侧的顶骨区域,研究者赫然发现了一个显著特征——顶孔,此孔洞与板障血管网络紧密相连。而此前的权威研究早已定论:此类顶孔在典型的尼安德特人头骨中,几乎绝迹!这无疑构成了一个至关重要的区分标识。

进一步分析大脑形态的“化石拓片”颅内模,学者们发现马坝人的脑型烙印着更多古老的印记:其负责高级认知(如规划、决策)的前额叶区域,较尼安德特人明显短促;而掌管感觉整合与空间认知的顶叶亦显狭窄。整体观之,其脑型轮廓更趋近于东亚的直立人或海德堡人。

与此同时,在骨骼的厚薄密码上,马坝人也与更为古老的直立人划清了界限。其颅骨骨壁整体趋向轻薄,特别是在头顶中央的囟点区域(即婴儿时期柔软囟门所在之处),并未出现直立人和海德堡人所特有的显著增厚现象。

“这仿佛解读一封由多种古老文字混合书写的密信,”学者们形象地比喻道,“熟悉的字符旁,总伴随着难以辨识的符号。”正是这种内外交织的矛盾特性,让马坝人的身份归属扑朔迷离。它既无法被纳入尼安德特人的谱系,也难以归入典型的直立人或海德堡人范畴。

最终,这位穿越时空的岭南先祖,被赋予了“东亚非直立人”这一全新的身份标签,在浩瀚的人类演化树上,标定了自己独一无二的位置。

更早前的研究数据显示,原始人头骨厚度越厚,原始性就越强。如北京人约为10毫米,马坝人是6.85毫米,现代人是5.2毫米;再如头骨的颅盖高度指数决定了脑容量的多少和智力发展程度,北京人颅盖高度指数为35—41,马坝人为41.6,现代人为51—59。

作为广东迄今发现的最古老人类化石,马坝人的意义早已超越其自身。他极大地拓展了中国早期智人的地理疆域,填补了华南人类漫长演化链条上的关键空白,为研究中更新世末期至晚更新世晚期东亚人类的演化进程,提供了无可替代的珍贵物证。其价值亦被镌刻史册,2001年,曲江马坝人荣列《二十世纪中国百项考古大发现》。

中国科学院此次公布的最新成果,如同一扇尘封已久的窗户被豁然推开,让人们得以窥见距今30万至13万年前,东亚大地上演的那场远比想象更为恢宏复杂的演化剧目。

彼时的东亚,或许并非单一族群的家园,而是一个生机勃勃的“人类演化百花园”。不同支系的古人类,如同追逐水草的候鸟,在广袤的亚欧大陆上进行着史诗般的迁徙、交会。

当他们相遇于岭南这片古老的土地上,基因的溪流悄然汇合。马坝人这位岭南的远古先民,其身上流淌着的正是古老血脉与新兴基因熔铸的独特印记。

他宛如一座移动的“基因熔炉”,生动见证着人类大家庭在广袤大陆上的多元交融与碰撞。可以说,这位穿越三十万年时光与后世子孙“对话”的“先祖”,正是东亚这片神奇土地上一个相对独立的“人类演化实验室”所孕育的独特结晶。

由此可见,在冰河时期华南茂密的丛林与险峻的山地间,很可能活跃着不止一支原始人类族群。他们或许通过跨越大陆的迁徙、接触与融合,最终淬炼出了这张融合了“欧亚混合面容”与“本土原始脑型”的独特面孔。

广东最古老居民书写冰河生存史诗

中国科学院的研究不仅揭开了马坝人颅骨深藏数十万年的秘密,极大地完善了人类演化史上的珍贵形态学记录,更为理解东亚地区错综复杂、波澜壮阔的人类演化图景,镶嵌上了一块至关重要的新拼图。

远古人类的故事,其惊险与壮丽,远超人们贫瘠的想象。与马坝人头骨相伴出土的熊猫、虎、东方剑齿象、纳玛象等史前巨兽的森然遗骸,正以其永恒的沉默,为人类勾勒出一幅马坝人与洪荒巨兽共存共舞、惊心动魄的远古生存长卷。

此前的研究曾揭示马坝人右额骨上有道触目惊心的半圆形凹陷伤疤。这无声的印记,正是30万—13万年前岭南先祖在残酷自然法则下奋力搏斗、顽强求生的铁证。

马坝人生活时期,正值全球冰期到来之际,但因地处低纬度地区,马坝地区气候仍然适宜人类生存。研究发现,与马坝人伴生的动物群总计有38个种属,其中哺乳动物27种,如纳玛象、大熊猫、水牛、金丝猴等。这些动物群勾勒出了马坝人的生活环境:森林茂盛、水域广阔、动植物繁盛、四季分明,尤其在夏季,到处一片生机盎然。

气候环境给予了马坝人相对良好的生存发展环境,马坝人的主要狩猎对象可能是赤鹿、水鹿、水牛,有时甚至是大型中国巨貘、中国犀等;渔捞对象是肥硕的鲤鱼、鲇鱼等。

根据其他早期智人材料,马坝人的食物来源主要是采集的块根、瓜果和狩猎的禽兽,可能已经熟练使用天然火,甚至已会人工取火。能使用火,这意味着马坝人解决了生存发展中的熟食、照明、御寒、驱赶野兽、围猎等重大问题,大大提高了人类适应自然环境的能力,促进了体质的发展和大脑的进化。

当如今的人们在博物馆幽静的灯光下,屏息凝视这位承载着无尽时光重量的远古先祖时,或许会顿悟:人类在这颗蔚蓝星球上演的恢宏史诗,从来不是一条孤绝的单行道。它是由无数如同马坝人这样的“基因拼图”,在广袤的时空里迁徙、相遇、融合、分化,共同编织而成的壮丽文明星图。