余伯不善表达,通过手机与外界沟通。

蔡盛(右)向余伯介绍情况。

民声调查

走近特殊监护3

文、图/广州日报全媒体记者张丹

近日,60岁的市民余伯终于如愿以偿——只要体检过后,他就可以住进广州的公立养老院。与其他“适龄”老人不同的是,余伯是听障人士,且双亲早已去世,未婚的他也没有子女相伴。而进入公立养老院需要有监护人,这也成为孤寡多年的余伯此前面临的难题。

在一份由广州公证处公证的意定监护协议中,余伯是“未来被监护人”,由社会监护机构——广州市荔湾区和谐社会监护服务中心担任他的“代理人与未来监护人”,而广州市荔湾区彩虹街道园中园社区居委会则担任“监督人”。这份三方共同签署的意定监护协议,成为“社会监护”与“兜底监护”相衔接的新尝试。

多年听障影响沟通

“适龄”的他盼住养老院

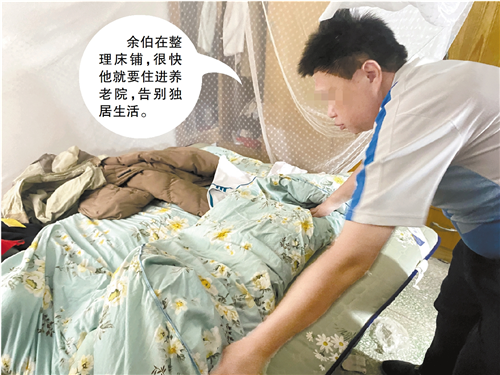

今年端午假期后的第一个工作日,广州市荔湾区和谐社会监护服务中心理事长蔡盛带着养老院通知余伯准备体检入院的消息,来到余伯位于荔湾区彩虹街道园中园小区的家中。听到该消息的园中园社区居委会党委书记钱毓蓉十分高兴:“想不到这么快就排到了入院的位置。”而真正的“主角”余伯则坐在一旁,用自己的手机比画着拍摄动作,直到比画了几次后众人才明白,他是想让别人拍摄一下这家养老院的视频,他想先看一看环境。

原来,余伯是一位听障人士。“余伯只能写简短几个字,难以充分地表达。”钱毓蓉介绍,这些年她就是这样靠着纸笔和比画动作与余伯沟通,一点点了解余伯的过往。

余伯早年生活在白云区,是一名孤儿,后来由养父母收养了他。但20多年前,在余伯只有30多岁的时候养父母就相继离世了。“当时他还有个表姐能够照应一下他,帮他办理了残疾证,申请了居住的公租房。”随着年龄增长,余伯的表姐也没有能力继续管他了。此外,多年来还有一位他养父母请的手语老师也一直在帮助余伯,但在这位手语老师年迈之后,余伯与旁人的沟通便成了难事。

在余伯家中,记者见到最多的是插在各种插线板上的白炽灯,灯光几乎覆盖到房间的每一个角落。钱毓蓉告诉记者,余伯多年来一直未婚,没有子女,此前一个人住在白云区那边的公租房,平时的工作就是去街道的工疗站做手工,后来才搬过来园中园小区居住。“他大概是两三年前搬过来的,但余伯对这里的居住环境不是很满意。今年满60岁后,他就想着住进养老院。”

寻求社会监护机构

居委会还要考虑“兜底”

钱毓蓉说,以余伯如今每个月的收入,去私立养老院不太现实。而想住公立养老院需要有一个监护人,才能安排他排队入院。“但他的表姐不愿意当他的监护人。”

之后,居委会了解到荔湾区有社会监护机构可以作为孤寡老人的“监护人”,就与该机构进行了更多接触。“但余伯只能看懂短句,所以沟通起来效率低。”钱毓蓉说,后来请了懂手语的志愿者,沟通效率才高了起来,他们向余伯介绍了由社会监护机构作为监护人的方式。“我们也得站在余伯的角度,帮他考虑未来可能出现的问题。”她说,万一未来余伯身体不好要看病住院,需要有人站在余伯的角度去帮他保障权益。因此,居委会作为第三方来履行监督职责就非常有必要。

针对是否将居委会作为“监督人”写入意定监护协议当中,钱毓蓉专门找了街道办领导进行商量,相关领导认为,在社会监护机构倒闭或是不履行职责时,社区居委会作为监督方,可以行使一些法律权利来保护余伯的权益,这也是在意外情况出现后的一个“兜底”。

保障监护缺失人群

“机构+居委会”模式可行

按照相关规定,面对监护缺失的特殊人群,一般由有关单位承担兜底监护责任。而通过意定监护制度,社会监护机构作为载体出现,为监护缺失的人群提供了更多选项。

广州市荔湾区和谐社会监护服务中心作为该案例中的“代理人与未来监护人”,该中心理事长蔡盛告诉记者,在签订意定监护协议时,通常都会建议设置监督机制。

他表示,目前该机构实践中主要有两种模式:一种是由该机构与广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部围绕心智障碍家庭未来托付搭建的“双社会组织”,分别担任“监护”与“监督”;而另一种就是本次个案中,委托人通过意定监护方式由社会监护机构担任监护人,居委会担任监督人,承担对监护机构的监督工作,在机制上是一种“持续跟进”。将来一旦监护机构无法履行或不适合履行监护职责时,居委会作为监督人可以较容易地掌握被监护人的最新状况,及时提供对应支持,这是基层民生工作的创新。“必须为居委会的担当点赞。”

他表示,“社会监护机构+居委会(村委会)”的这种模式是可复制的,同时也是探索社会监护与兜底监护衔接路径的一种尝试。“从某种意义上讲,这种模式会更加有利于有监护需求人群通过社会监护的方式解决问题,人身权利得到充分保障。”

市公证处:

居委会承担意定监护协议的监督职责尚属首次

“该案例的未来被监护人是一位听障人士,增加了这起公证的难度和复杂性。”广州公证处公证员黄幸贤介绍,当事人余伯不能直接通过语言表达。通过前期沟通观察,公证员发现他通过书写所能表达的意思也很有限。

“首先要考虑的是如何最大限度保障未来被监护人的合法权益。”黄幸贤说,他们在荔湾区残联协助下联系了具有手语资质的传译人员来帮助沟通;其次,公证员反复从法律和实践角度考量,在意定监护协议的条款上重点保护余伯的权益。她告诉记者,由于余伯父母去世,没有兄弟姐妹,也没有结婚、没有子女,为了确保协议能履行到位,公证处建议有一个监督人来监督这份监护协议的执行。“经充分协商,社区居委会提出愿意作为监督人,最大限度保障未来被监护人的权利。”在公证过程中,公证员从中立角度逐一提供法律建议并详细讲解,对修改内容分别征求社会监护机构、余伯和居委会的意见,尽量做到三方都满意。

广州公证处负责人介绍,据以往公证案例,监督人同样要求当事人充分信任,一般是由未来被监护人的亲朋好友来承担。而这次由居委会承担意定监护协议的监督职责尚属首次。

“余伯相信居委会,居委会也愿意当监督人,这让意定监护协议的执行有了很好的保障。”黄幸贤表示,随着老龄化发展,意定监护协议以“公证+社区”的保障方式也具有一定的可复制性。

孤寡老人办意定监护 “新模式”这样办

委托特定社会监护机构担任“监护人”

委托所在社区居委会(村委会)担任“监督人”

去公证处办理公证,确保所有条款三方都明晰

(记者微信:zhangdan3453)