孙照龙参加学术分享活动。

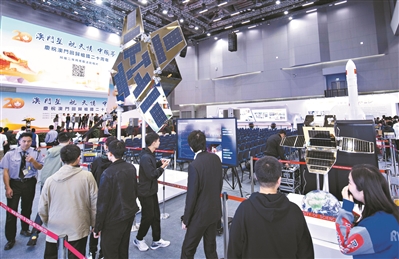

“澳科一号”亮相澳门航天科普展。

新华社发

孙照龙和同事在巡查地面站。

“我对好运的理解就是,在一个合适的时候,遇见了适合自己做的事。”这句朴实的话语,道出了孙照龙与“澳门科学一号”(简称“澳科一号”)卫星之间奇妙的缘分。

2019年,国家航天局与澳门特区政府签署合作协定,推动澳门首颗科学与技术试验卫星研制工作,以航天科技助力澳门发展。彼时还在读本科的孙照龙对这一项目产生了浓厚的兴趣。2022年,孙照龙获得公费到澳门科技大学攻读硕士研究生的机会,并加入了“澳科一号”项目团队。怀揣着儿时的航天梦,他跨越两千多公里山河,开启了与“澳科一号”、与粤港澳大湾区相关的好运故事。

文/广州日报全媒体记者雷与虹

图/受访者提供(署名除外)

●●●星星的仰望者:

年少时承德围场夏夜种下航天梦 读研后跨越两千多公里来湾区追星

科研是一场充满诗意的浪漫远征,当个人的梦想与国家的航天事业同频共振时,这份探索便有了更加动人的意义。“小时候在老家河北承德围场县的夏夜,父亲经常指着夜空教我寻找北斗七星,这成了我航天梦的起点。”孙照龙的眼中闪烁着追忆的光芒,“那时怎么也想不到,有一天我会参与到国家的卫星项目当中。”

在大连民族大学读本科期间,孙照龙学的是自动化专业,但他一直没有放弃对航天领域的热爱。2019年,孙照龙留意到澳门首颗科学与技术试验卫星研制工作的相关报道,此后他一直关注着该项目的进展,同时通过课程学习与实践、参加各类学科竞赛等不断提升自己的专业本领。念念不忘、必有回响。2022年,凭借出色的表现,孙照龙终于有机会跨越两千多公里山河,从河北承德来到澳门科技大学攻读硕士研究生,迈出了追星之旅的第一步。

入学后,孙照龙怀着满腔热情,主动向“澳科一号”卫星工程项目地面系统副总工程师肖建峰请教,积极深入了解项目细节,并在项目的面试中用真诚打动了“澳科一号”首席科学家、澳门空间技术与应用研究院院长张可可,为自己赢得了加入“澳科一号”地面站的宝贵机会。“张老师像是一位引路人,他问我为什么想加入这个项目,我就分享了我的过往经历以及我的航天梦。那场面试就像朋友间的聊天,轻松却充满力量。”

进入“澳科一号”项目团队之后,孙照龙主要从事空间大数据方向的研究,并参与卫星地面站建设等工作。2023年5月21日,在酒泉卫星发射中心,“澳科一号”腾空而起,刹那间浓烟翻滚,火焰划破长空,轰鸣声震撼人心。作为研究团队的一员,那一刻孙照龙心潮澎湃、倍感自豪,他的航天梦终于成为现实。

●●●星星的“守护者”:

地面站24小时全天候监测“澳科一号” 第一次独自运维时心情忐忑

“卫星发射成功只是项目‘万里长征’的第一步。之后的卫星数据收集、整理、发布和应用等环节都至关重要。”孙照龙说,卫星在太空中收集着地球磁场数据,而地面站的任务就是在卫星过境时守护这些数据的传递,再交由数据中心进行处理和发布。

当卫星进入在轨测试阶段后,孙照龙所在的地面站便开始了24小时全天候监测。“卫星每隔90分钟就会绕地球一周,我们必须抓住卫星经过澳门上空的每一次机会。”

由于他所在的地面站是澳门首个卫星地面站,团队成员一开始都是“摸着石头过河”。“刚开始遇到问题时,我们甚至无法定位到问题究竟在哪里。2023年夏天,卫星在轨测试阶段,设备的稳定性和科研人员的熟练程度都稍有欠缺,那时曾出现无法顺利接收卫星数据的情况。但不清楚是地面站的天线驱动出了问题,还是功放、数据传输链路、解码有问题。为了找到问题的根源,我们需要在一个庞大的系统中逐个排查,像是在迷宫中摸索。不过,随着对系统的了解逐渐加深,现在我们已经可以游刃有余地解决问题了。”孙照龙笑着说。

最让他难忘的,是第一次独立承担地面站运维任务。“当时肖建峰老师出差,我和师弟负责日常运维,心里难免忐忑。”他坦言,好在设备很“给面子”,那段时间一切顺利。“第一次独立完成工作对我的触动是很深刻的。”

“澳科一号”是全世界第一颗低纬度、低倾角的高精度地球磁场卫星,目前测量的地球磁场精度代表全球最高的精度。“澳科一号”采用“A星+B星”联合观测模式,在孙照龙的描述下,它们像是两名认真严谨的探索家,分别探测地球的磁场变化,以及太阳X射线和能量粒子的活动。它们是一对默契的搭档,虽各司其职,又能互相配合。双星协同的工作模式不仅提高了数据的精度,还拓宽了研究的维度,为科学家们解读地球的奥秘提供了大量的线索。

“这些看似遥远的太空数据并非冰冷的数字,它们承载着科学家对宇宙的探索与理解,也与我们的生活息息相关。”孙照龙举例道,“地球磁场就像一把巨大的伞,挡在了太阳与地球中间,挡住了大部分太阳高能带电粒子,使得地球保留空气、海洋,故而地球上的生命能够存在。人们可以通过地球磁场的时空变化,来研究地球的内部构造与性质、外部环境及其与外部空间的关系,并据此做出相关理解与预报,减少地磁暴等自然灾害对人类生活的影响。这两年发生了多次地磁暴、太阳耀斑事件,‘澳科一号’的高精度测量为科学研究提供了重要数据。”

孙照龙透露,正在筹备的“澳科二号”将采用极轨设计。“‘澳科一号’的A星采用了41度倾角轨道,主要针对赤道上下的磁场进行观测;而‘澳科二号’是一颗极轨卫星,它将采用椭圆的轨道,能覆盖南北极,填补了‘澳科一号’在极地观测上的空白,令监测时间更长、覆盖范围更广,数据量也会更加丰富。”

“‘澳科一号’和未来的‘澳科二号’可以共同组成一个‘澳科’星座,让我们能对地球磁场进行更加立体的观测。”届时,从赤道到两极,“澳科”卫星将绘制出十分完整的地球磁场地图。

●●●星星的“对话者”:

“在最好的年华遇见‘澳科一号’,是我最大的幸运”

“三年前刚来时,我还是个对一切都充满好奇的新生”,孙照龙望着星空回忆道,“现在,我已经能和‘澳科一号’对话了。”短短三年里,从一名普通研究生到地面站的核心成员,孙照龙的成长伴随着卫星的每一次过境。“在最好的年华遇见‘澳科一号’,是我最大的幸运。”孙照龙说。

卫星不仅连接数百公里外太空与地球的距离,也连接起了各个相关领域工作人员协同攻坚的情谊。“无论是从政策上还是科技支撑上,‘澳科一号’项目都离不开内地的支持。”孙照龙介绍说,“澳科一号”地面站的核心设施是由内地顶尖科研单位承建的,这些单位不仅为地面站建设提供了技术支持,还在后续运行中给予了全方位保障。“每当我们遇到技术难题,内地的工作人员总是第一时间响应,他们的支持让我们的工作更加高效。”

团队与内地高校日益频繁的学术研讨会也成为孙照龙期待的“科学派对”。“我们跟中南大学、南方科技大学等很多高校都联系密切,每隔几个月就会一起举办科学研讨会,大家进行思维的碰撞,这种互动就像拼图,每个人都在为科学蓝图添砖加瓦。”孙照龙介绍,他经常前往大湾区其他城市参与各类科研活动,“尤其是随着横琴粤澳深度合作区的推进,我们与内地高校的交流变得更加频繁。”

不只限于国内交流,还有许多海外科学家也加入了“‘澳科一号’朋友圈”。“今年5月,欧空局(欧洲航天局)跟‘澳科’项目团队一起,在澳门举办一场专门针对‘澳科’卫星的研讨会。”孙照龙自豪地表示,“澳科”卫星的数据称得上是全球最高精度的磁场探测数据,受到国内外知名学者的认可。目前,“澳科一号”数据面向全球开放共享,已被十多个顶尖的国际科研机构使用。

会用粤语点最爱的手撕鸡

未来打算扎根大湾区

从河北承德到澳门,两千四百公里的距离,孙照龙用梦想丈量;从初来乍到的陌生到如今的如鱼得水,孙照龙用热情融入。“刚来的时候我完全不懂粤语,现在我已经可以用粤语下单我最爱的手撕鸡和腊味饭了。”孙照龙笑着说,这些生活细节都是他生活中最温暖的片段。

平日里,孙照龙喜欢漫步在澳门的大街小巷。“澳门的魅力在于它的多元与包容。”他说,“尽管我是个异乡客,但在澳门我一点也不会感到陌生和疏离。”

“去年毕业后选择留在澳门,是我人生中最重要的决定之一。”孙照龙表示,他已经准备未来长期在澳门生活,扎根大湾区。对他来说,粤港澳大湾区的发展机遇和未来前景充满着吸引力,“每次去广州、深圳,都能感受到大湾区蓬勃的创新活力”,而澳门正以更开放的姿态融入大湾区的发展浪潮中,让他信心满满。

在孙照龙看来,大湾区每座城市都是一颗耀眼的“星星”,它们在自己的轨道上发光发热,共同绘就湾区发展的浩瀚蓝图。他希望自己未来可以通过不断努力,成为这浩瀚蓝图里的点点星光。

知多D

“澳门科学一号”为何要研究地球磁场?

地球磁场的起源及其时空变化一直被认为是最具前瞻性和挑战性的科学问题之一。地球磁场是认识地球系统运转、结构、性质的最重要物理场,也是唯一能反映地球的地核、地幔、海洋、岩石圈以及电离层与磁层特性的物理场。

用通俗易懂的话来说,地球磁场的存在是人类得以存活的关键。太阳每时每刻都发射出很多高能粒子,这些高能粒子高速向地球袭来。地球磁场像是一把巨大的雨伞挡在太阳和地球中间,如果没有地球磁场挡住高能粒子,地球上就不会有空气,不会有海洋,也不会有人类。

人类观测、研究、利用地球磁场已有很长的历史。在日常生活中,地球磁场为人类提供了不可或缺的天然导航基准。矿产资源普查、室内导航、航海导航、空间天气预报等应用领域,都需要精确的磁场数据。

而“澳科一号”在卫星工程技术方面有多个创新亮点。比如配备了高稳定性光学平台,使温度等造成的光学平台形变量最小。它也是国内卫星平台和载荷磁洁净程度最高的地磁卫星,能够精确测量自然界的磁场信号。

(来源:人民日报、环球网)

▶ 湾区印迹 ◀

协同创新优势互补

打造高质量发展重要引擎

2022年8月11日,首届“大湾区国际科创峰会”在香港科学园举行。峰会旨在打造粤港澳大湾区内最具影响力、最高规格的科研学术交流平台,会聚国内外顶尖学者,共同探讨香港未来的创科发展,为大湾区发展出谋献策。 2023年5月21日,内地与澳门合作研制的首颗科学卫星“澳门科学一号”成功发射。 2023年8月8日,国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》。提出高质量、高标准、高水平推进河套深港科技创新合作区深圳园区建设,积极主动与香港园区协同发展、优势互补,打造粤港澳大湾区国际科技创新中心重要极点,努力成为粤港澳大湾区高质量发展的重要引擎。

2024年9月,广州南沙环港科大(广州)创新区正式启动运营。接下来将吸引广州大学城高校,以及香港八大高校、澳门五大高校的创新人才到南沙创新创业,逐步在港科大(广州)周边形成“热带雨林”式创新创业生态。

截至2024年底,广东省区域创新能力连续8年全国第一,“深圳—香港—广州”科技集群创新指数连续5年居全球第二。

出品/许芳

策划/赵东方、邱敏、汤新颖

执行/张毓、何超

统筹/王晨阳、麦蔼文

版式/黄思勤、徐锦昆

插图/曾鸿悦、王紫凤、王斌、陈运成