“南科一号”卫星效果图。

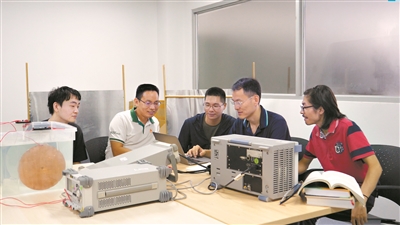

项目负责人刘凯军(左二)、叶生毅(右二)指导同学。

同学们做水箱标定实验。

2025年5月17日午间,“南科一号”卫星由朱雀二号改进型遥二运载火箭成功发射升空,在500公里之外的星轨上第一次刻下了南科大的名字。“南科一号”是首颗深圳高校深度参与研发的卫星,也是南方科技大学首颗面向空间科学研究的微小卫星。据了解,该卫星是国内首次利用微小卫星平台对极光进行光学观测的尝试。卫星每月约14次飞越深圳上空,将开展城市地貌定点拍摄,为城市地理信息系统建设提供新型数据源。

近日,南方科技大学对外披露了这一群“造星”人的航天故事。

文、图/广州日报全媒体记者王纳、阮元元 通讯员韩文嘉、李志锋

“追星”:“我们有一天也会把卫星送上天!”

自从参与了微小卫星项目之后,钟泽颖每次看到我国火箭发射的新闻,就会在心里暗怀期待:“我们有一天也会把卫星送上天!”

时间回到四年多以前,2020年9月,在南科大创园9栋的401会议室里,南科大微小卫星项目介绍会正在这里举行。来自不同院系、对微小卫星项目抱着好奇的同学们将会议室坐得满满当当。

不少本科生与研究生同学正是从这里开始加入了“造星”之旅,刚入学一个月的本科生钟泽颖和陈登科就在其中。“当时刚上大学,想法特别简单。放卫星这个事情太特别了,怎样我都想去参与一下。”钟泽颖说。

此前,地球与空间科学系系主任陈晓非院士2018年就提出研发南科大微小卫星的设想,并一直引领指导这一项目的推进。2019年,项目正式确定方案,并于次年启动。在规划中,这颗卫星主要将关注两个空间物理现象:一是极光,一是空间中的电场波动。钟泽颖和陈登科加入的是杨剑副教授的团队,研发极光光学观测载荷。

项目组成立一年后,尚轩宇作为地空系的硕士生加入了空间电场波动的测试组。潘俊豪则是在2022年加入了叶生毅教授的团队,当时他刚上研一。对这些同学而言,在南科大的求学生涯一直伴随着“造卫星”这个项目,这也为他们的大学生涯带来了更多的瑰丽色彩。

“能把自己做的东西放在卫星上天,这难道不值得一试?”潘俊豪难掩自豪之情。

“问天”:再宏大的宇宙图景也要从枯燥的实验开始

“脚踏实地,仰望星空。”在地空系一楼大堂,同学们经过时会看到墙上这样一句话。而这条“造星”路,也让他们真切感受到这句话的分量。因为再宏大的宇宙图景,也要从实验室中一次一次枯燥而重复的实验开始。

在行星与空间探测实验室,项目主要负责人、地空系教授刘凯军展示了团队四年多里反复尝试制作而成的三对电场天线。此次空间电场测量载荷携带了三对电场天线,其中最长天线总长达12米,打破了全球微小卫星电场天线长度的纪录。“天线越长,观测精度就越高,这也是我们想把天线做长的原因。”

这对长长的天线如何收纳并在太空中顺利伸展,成了难题。

在多种材质的比较下,团队决定采用双层卷尺结构和3D打印技术。收纳方案参考了卷尺工具的收纳方式,展开则是依靠卷尺本身的弹性恢复力伸出展开装置。

现在回想这个过程,尚轩宇依然十分感慨:“做了几百上千次失败的小实验,买来做实验的卷尺已经不计其数。”他们在设计中不断优化细节,保障天线正常展开。

潘俊豪负责电场测量载荷数采单元的测试工作。“一开始加入项目的时候,我想可能是老师会一直给我们发任务,我们去写写代码、做做测试就行。”做起来才发现,很多事情不像实验室里想的那么简单,预计一周就可以完成的工作,经常要花一个月。“不仅是科学验证, 每一步都涉及工程上许多具体的问题,需要与多方进行沟通。”他说。

“国内大学里,做微小卫星的还是比较少,深圳的高校几乎没有,我们很多工作也是摸索试探着在做。”在自己的硕士生涯中,潘俊豪经历了从实验室的研究到真正落地成一项工程,体验了从科研工作者到工程师的转变,这个过程让他受益良多,也因此顺利拿到华为的offer。“以后我的工作内容主要是通信方向,我也相信这段珍贵的经历会对工作有很大的帮助。”

“逐光”:这颗卫星对每个人都有不同的意义

“在当前全球科技激烈竞争的环境下,我们在做空间研究时,更需要从‘食物链’顶端获取资源,这就是我们要自己造微小卫星,研制空间探测载荷,把第一手数据掌握在自己手里的原因。”刘凯军告诉我们。

从课堂理论到将卫星送入轨道,同学们也在其中深刻体会到航天事业的分量,在浪漫的太空漫游之外,这颗微小卫星对每个人都承载着不同的意义。

“我们平时做空间数据分析的时候,需要用到大量国外的卫星数据,拿到的都是成品。从这个项目,我们可以了解到数据到底是怎么采集的,然后会对整个科研过程有一个全面的认识。”地空系硕士生王广洲表示。

地空系硕士生徐中元则认为:“加入这个项目让我收获最大的就是,在一次次的组会中,我了解到怎么样把一个宏大的项目拆解成一个个小目标,然后一步步去实现。”

钟泽颖和陈登科是极光相机项目组的“元老”。“经常在别人的旅游推荐里看到极光,杨剑老师也给我们看过NASA在空间站里拍的极光。虽然自己没有亲眼看过,但是我做的设备会从丰富的角度去拍摄到它,这比自己看到还要开心。”钟泽颖说。

这场极光的“逐光”之旅,也让同学们看到了另一番风景。

老师每出一个问题,他们就“现学”一项知识、解决一个问题,本科电子系的钟泽颖和物理系的陈登科从大一大二就开始接触数据处理、硬件编程与控制等等,到最后完整地搭出一个系统。

中途也遇到了一些困难。一开始相机选型没有选好,图像传感器的像素点不够,不符合极光成像模拟计算出的需求,用了很多时间去开发,但是效果不佳。后面换了一款相机才好一些。钟泽颖他们负责与卫星公司沟通,根据卫星公司相关协议将相机的数据传到卫星的数传模块上,并不断地改进、测试,保证在太空环境下相机的性能稳定。

陈登科刚开始连编程都不会,各项工作都是从头学起,但这一过程正是扎扎实实的一段学习过程。“每隔一段时间往回看,发现自己做过的那些事情都可以找到更好的办法,这让我突然之间发现了自己的成长。”

事实上,对于老师们而言,比起发射南科大第一颗卫星,更为重要的是同学们在其中的磨砺和成长。“我们希望能够通过这个项目,给同学们创造一个平台,让他们不仅提升自己的科研能力,也在这一过程中找到科技报国的使命感和价值感。”项目负责人、地空系教授叶生毅说。

“我们希望‘南科一号’成为一个新的起点,期待它传回的科研数据助力国家空天科技发展,也激励更多南科学子勇闯科研‘无人区’,为中国航天事业贡献出我们的力量。”在为“南科一号”命名时,校长、中国科学院院士薛其坤说。