处于闹市之中的漱珠岗由火山喷发出的熔岩堆积而成。(广州日报全媒体记者 陈忧子摄)

纯阳观内树龄超过200年的鸡蛋花树

(广州日报全媒体记者 陈忧子摄)

黑色嶙峋巨石是火山岩的遗迹。

(广州日报全媒体记者 陈忧子摄)

梅社名誉社长林墉的画作《鸟语花香》(受访者提供)

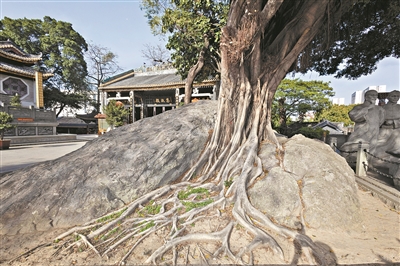

梅社书画院院长张森霖的《漱珠春晓》描绘了纯阳观繁花似锦的春景。(受访者提供)

朝斗台(广州日报全媒体记者 陈忧子摄)

“二居”与李明彻的雕像

(广州日报全媒体记者 倪明摄)

梅社书画院名誉院长苏华题写的“梅社”石刻(广州日报全媒体记者 倪明摄)

纯阳观开山祖师李明彻雕像。(广州日报全媒体记者 陈忧子摄)

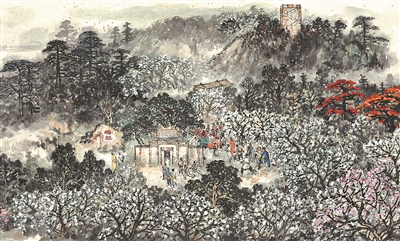

李明彻著作《圜天图说》,成为后人研究天文、地理的重要资料。

(受访者提供)

纯阳观的梅花

(广州日报全媒体记者 刘宇/摄)

民国时期《海珠星期画报》对梅社种梅的报道

(受访者提供)

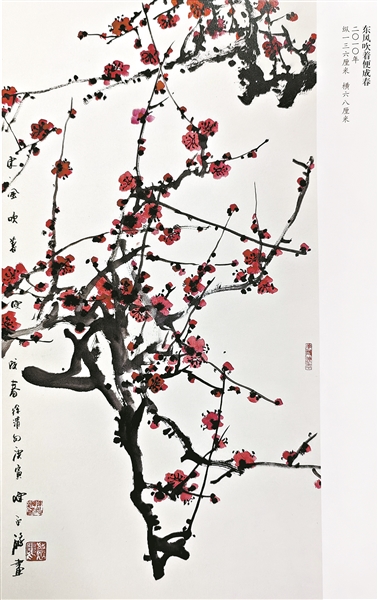

梅社第二任社长陈永锵画作《东风吹着便成春》

(受访者提供)

由易石公题写的“梅社”石刻,苍劲有力,至今保存完好,深刻于纯阳观的巨石之上。

(广州日报全媒体记者 陈忧子摄)

读懂广州第一六四期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁。

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/许芳

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 倪明(除署名外)

在南粤大地、珠江之畔,有一座山岗默默见证着广州千年的文脉流转。汉代杨孚在此植松,松涛雪影间留下万松岗的雅名;清代更名为漱珠岗,依山势建纯阳观,更在其中筑就广东现存最早的天文台——朝斗台。及至民国时期,高剑父等在此种梅结社,梅香墨韵中孕育出岭南画派的艺术风骨。这座海拔不足百米的山岗,见证的不仅是时光流转,更是一个城市对文化根脉的坚守与创新。

文脉久远

两亿年前火山爆发成岩

杨孚崔与之曾设帐讲学

从中山大学南门走到斜对面,穿过熙熙攘攘、车水马龙的中大布匹市场,一片古韵悠然的青灰色石砌建筑群掩映于古木奇石之间,这里便是纯阳观。

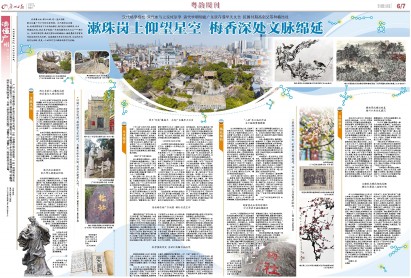

沿着小山岗拾级而上,会发现这里有不少灰黑色嶙峋巨石,它们是火山岩的遗迹。据地质学家考究,大约在距今2亿年前,这里曾经发生过一次强烈的火山爆发,火山口就在今五凤村的低洼地附近,火山爆发时堆积的火山碎屑岩形成一个小山岗。《鼎建纯阳观碑记》曾描绘漱珠岗:“珠冈高耸接云天,绕道苍松蔽日。奇花遍径,异草生香。”历经岁月侵蚀的火山岩,为山岗增添了一份神秘而独特的魅力。

自东汉时期起,漱珠岗便与岭南文化结缘。东汉学者杨孚告老还乡后,见故居(今下渡路)附近有一山岗奇石叠起,老树参天,环境清幽,便结庐其间,名之为“石边祠”,在此讲学和著述《南裔异物志》,开粤人著书之先河。漱珠岗从此留下了岭南书院的早期印记。相传,杨孚尝试将从河南嵩山带回的松树树苗,种植于其住宅和附近的山岗上。后来这里成为一片松林,以至清代以前此地又称万松岗。宋代,岭南大儒崔与之也曾在漱珠岗讲学,留下“菊坡先生”的儒风遗韵。文人墨客在此会聚,吟诗作画,交流学术,使得漱珠岗的文化氛围愈发浓厚。

清代改名漱珠岗

阮元带头捐建纯阳观

时光流转至清朝道光年间,一位传奇人物的出现,为漱珠岗的历史添上了浓墨重彩的一笔,他就是全真教龙门派第20代弟子、道士李明彻。李明彻受两广总督阮元之邀,主持编写记叙全省地理形态的《广东通志·舆地略》。他为寻万松山故址而来到今天纯阳观的地点,但见此地东接“七星”(风岗、马骝岗、大岗、坑岗、宝鸭岗、花岗、牛眠岗,合称“七星岗”),西连五凤,前临珠江,后枕云山,松石清奇,山环水曲,地形好似一颗明珠,就将之改名为漱珠岗。这里气场开阔,是观察星辰日月的理想之地。在修完《广东通志》后的1824年,李明彻决定在此修建道观和天文台观测天象。

李明彻的想法得到两广总督阮元的大力支持,阮元带头捐俸,一时各府州县商绅都热心资助,其中便有清代广州富商、十三行的首富潘仕成。加上李明彻历年所积累的笔墨稿酬,开始了纯阳观的鼎建工程。为纪念杨孚和崔与之,在纯阳殿两侧建杨孚祠和崔清献公祠,阮元还为纯阳观题字多处。

为何命名为纯阳观?“道观主祀道教‘纯阳祖师’吕洞宾,道号‘纯阳子’。此地火山地貌阳气旺盛,道观位于广州正南方,五行属火,与‘阳’相呼应。”纯阳观道长雷高承解释道。

天文探索

昔日“河南”最高点 今存广东最早天文台

广州人称“北有三元宫,南有纯阳观”。纯阳观依山而建,坐北朝南,从岗下沿东南角拾级而上,嘈杂声瞬间屏蔽,仿佛进入另一片清静天地。沿着中轴线前行,首先映入眼帘的是山门,它是道光四年建观时留下的珍贵遗迹,门头的横额和对联“灵山松径古,道岸石门高”,出自清末广州十三行首富潘仕成之手,笔锋刚劲有力。穿过灵官殿,可见岭南现存最大的《道德经》碑刻,由当代书法家梁鼎光以楷书挥就,笔力遒劲。

曾是广州“河南”最高点

走上漱珠岗的最高处,一座四方形碉楼式建筑巍然耸立,门楣上刻有“朝斗台”三个红色大字,两边贴有一副白底灰字的对联——“天垂象见吉凶亦须近察民情,道启人知兴废何止遥观众星”,既道出观天察地的深意,更蕴含着中国古代“天人合一”的哲学智慧。

朝斗台阔4.8米,深6.3米,高8米,全用花岗岩堆砌而成,下层为石室。沿着高台侧面的之字形石梯登上楼顶,只见一个10多平方米的平台,四周有后来加筑的石栏。

“朝斗台是广东地区现存最早的天文台,也是现存唯一的古天文台,甚至比香港的皇家天文台还要早十几年历史。顶上原有亭阁,内设各种观测天象的仪器,虽然如今这些仪器已不存在,但整座建筑仍保存较好。”据雷高承介绍,“朝斗”意即“朝拜天上北斗”,建朝斗台的主要用意是在此观测天象。朝斗台建成后,阮元曾题额“颐云坛”。高台一度是广州“河南”的最高点,视野开阔。登上台顶,凭栏远眺,曾经还可望见珠江如带,蜿蜒而去。

一位自学成才的天文学家

为何两百年前在此建造这座古天文台?故事要从一位自学成才的天文学家说起。

漱珠岗与著名高等学府——岭南学院(今中山大学)相隔不过一公里多,“岭南第一女博学家”冼玉清教授授课闲暇常散步至此探古寻幽,这片灵气毓秀的山岗吸引她写下考据著述《天文家李明彻与漱珠冈》。她在文中称赞“以粤人而精推步又为方外志士者,当推番禺(今广州)李明彻”。

据冼玉清考证,李明彻出生于18世纪中期的广州,从小天资聪颖,过目成诵,却对科举功名毫无兴趣,12岁就前往罗浮山冲虚观学道,虽未觅得名师,但他并未因此放弃对道学和天地奥秘的探索。李明彻好学不拘中西,对当时传入中国的西方科学知识产生浓厚兴趣,逐步掌握了天文、地理、三角几何学等相关知识。

在绘画领域,李明彻也展现出非凡才华,除了擅长传统国画,还自学油画,其作品在当地小有名气。当时,两广总督正好要收购一批油画作为给朝廷的贡礼,大家都推荐他作画充贡。他不负众望完成了使命,又被招为贡使,携画上京进贡,拜访了主管天文历数的最高机关钦天监,当面请教学识渊博的权威学者,学问大进。34岁,他写下《道德经注》《黄庭经注》等著作。

李明彻回到广州后,先是在白云山修道,不久到观音山(今越秀山)的龙王庙担任司祝,一边看管香火,一边继续自学和从事著述,并到澳门购买各种天文仪器,向西方传教士学习天文观测和地理测绘。就这样,年复一年,经过刻苦自学,李明彻不仅在天文学上造诣颇深,还掌握了当时先进的地理测绘技术。

一个偶然的机会让李明彻的才华得以展露。时任广东盐运使卢元伟的表弟黄一桂来广州探亲,寄居在龙王庙内。一天,他坐在殿廊下乘凉,指着天上的星星高谈阔论,众人皆叹服不已,唯有李明彻默默不语。黄一桂好奇之下找他谈天论地。没想到,这个众人眼中其貌不扬的小老头,其渊博的知识竟让黄一桂大为震惊。黄一桂将李明彻的《圜天图说》推荐给了卢元伟。当时,两广总督阮元主持编写《广东通志》,正为找不到合适的绘图人选而苦恼。卢元伟将《圜天图说》呈给阮元,阮元阅后大为赞叹,不仅决定出版此书,还亲自作序。按以往地方志编纂惯例,在世者的著作是不列入艺文志中的,但阮元打破此例,把《圜天图说》三卷收列《广东通志·艺文略》。

用经纬法绘广东地图 填补历史空白

《圜天图说》是广东古代唯一的天文学专著。冼玉清曾感慨:“余读其《圜天图说》,益信其非谈玄之流,而嗜学之士也。”年近七旬的李明彻依据自己历年对天文现象的观察成果,将西方近代天文学与中国古老的星象学相结合,写成《圜天图说》三卷、续编两卷。上卷论及太阳系天体位置及运行、日食月食、昼夜节气变化。卷中除关于行星、恒星观测及计算问题外,还记载了全国19处府地的日出、日入及诸节气时刻的测定记录;下卷谈论地理学问题,其中收录了全国21省首府(含京都顺天府)北极出地度数。《续编》除补充天文学内容外,还设专节科学地解释了海洋、潮汐、火井、温泉、地震、雷雨等各种常见的天文、地理现象,被公认为中国近代天文学的一部有较大影响的著作。

书中下卷有地图21幅,包括地球正、背两面全图,全国总图及大部分省份地图,其中最有名的是地球正、背两面全图,也就是东、西两半球图。学者甄鹏指出,这两幅图采用横轴等面积方位投影绘制。这种方法在今天仍有使用。李明彻还采用梯形投影绘制中国分省图,这在当时的绘制理论上是非常先进的。

李明彻历时三年编写的《广东通志·舆地略》(一共6卷),采用当时最先进的经纬网绘图,使地图的精度和科学性大大提高;还打破惯例,为每个州县单独绘制地图,又有海防长图,所创《广东北极出地图》和《广东晷景图》亦为前所未有;而且注重实地考察,为地方治理、军事防御等提供了重要依据,对后世研究广东历史地理变迁具有不可估量的价值。

科学预测旱灾 济世利民解百姓饥荒

修建纯阳观朝斗台时,李明彻已是一位年近八旬的老人。他白天忙于打理道观事务,夜登朝斗台,仰望星空,悉心观察天象,并用科学的钻研精神,解决了不少现实问题。

1824年,米价飞涨,百姓困苦。李明彻向阮元进言奏请朝廷加大洋米进口,使得广东成功免除了米贵之苦,一时官民称道。1826年春,广东出现了彗星现象,根据传统占星术,彗星往往预示着战乱,一时间流言四起,人心惶惶。阮元担心广东将有战争,打算找道士设坛祈雨。李明彻却做出科学推断,认为彗星并不会预示兵灾,反而是大旱之兆,他劝说阮元:“祈雨焉能驱旱?应当为防旱灾早作准备。” 果不其然,同年秋天广东发生大旱,由于李明彻的准确预测和提前准备,广东成功渡过了旱灾的难关。广东名士陈伯陶称赞李明彻“仁者之言”“有道之士”。

1832年,81岁的天文学家、道教学者李明彻在广州去逝,他充满传奇的一生画上句点。他的著作《圜天图说》《广东通志・舆地略》等成为后人研究中国古代天文、地理发展历史的重要资料,他兴建的纯阳观和朝斗台也成为岭南历史文化的重要遗产,见证了中华民族孜孜不倦追求科学、探索宇宙的不懈实践。

梅社雅韵

“二居”弟子结社作画

名士骚客赏梅雅集

这片钟灵毓秀的山岗,还滋养了岭南文化的艺术之花。纯阳观虽处乡野之间,不属洞天福地名山大川,但因着“松石清奇,水曲回环,古木葱茏”的独特环境,成为文人墨客的世外桃源。清同治年间,名画家苏六朋因其父与李明彻曾是罗浮山道侣和画友,在此建松梅仙馆,邀集雅士,吟诗作画。光绪年间,居住在与漱珠岗遥遥相对的隔山村(今广州江南大道中一带)的居巢、居廉多次前往纯阳观,甚至一度寓居纯阳观,进行书画创作,逐渐建立起岭南画派的风格特征。居巢自号“梅生”,居廉六十大寿时,设席纯阳观内,唱咏诗词,好不热闹。“二居”的徒弟,后来被称为“岭南三杰”的高剑父、高奇峰、陈树人,追承师业,也常在纯阳观寓居作画和研讨切磋,纯阳观成为当时广东文人墨客钟爱的雅集之所,文风浓郁,最终在1928年,“梅社”便自然而然地诞生了。

1928年,鹤山诗人易石公、高剑父、高奇峰、陈树人等在纯阳观发起梅社,每人手植一株梅树。广州《海珠星期画报》报道了这则新闻:“昨岁易石公、高冠天、高奇峰、陈侠卿诸人,以河南名胜(指漱珠岗纯阳观),而须点缀,乃约同该观道流陈理公等,发起梅社。每人种梅一株,即认为社友。以后并无其他义务。即修葺观东区旧有养气室地址以为社址,计入社者已达数百人。去岁十一月,举行第一次种梅雅集,名画家高奇峰亲手为之摄影。”易石公因事务繁忙婉拒会长,由岭南画派创始人高剑父任第一任社长。由易石公题写的“梅社”石刻,苍劲有力,至今保存完好,深刻于纯阳观的巨石之上。

自此,每逢腊月前后,梅花盛放,幽香阵阵,文人骚客、诗书画家们举行赏梅雅集,题诗咏梅,或吟诗作画,或泼墨挥毫,或交流植梅心得,开一时之艺术风气,使梅社迅速崛起,成为当时岭南地区极具影响力的文化社团,并逐步发展成为岭南画派的重要发祥地之一。

岭南画派一直主张写生,直面自然。纯阳观优美的自然环境与古松奇石无疑为画家提供了极佳的写生场所。岭南梅社书画院院长张森霖回忆,高剑父先生的儿子高励节在参观梅社时曾讲起,小时候他常随父亲过来写生,他还有一幅父亲高剑父的纯阳观写生作品。

“当年广东的高剑父、高奇峰等文人艺术家自发组成梅社,把艺术与社会发展乃至国家命运紧密联系起来,体现出文人艺术家高贵的品格,难能可贵,这是身为文人所具备的社会责任。同样,他们在传承与发扬传统文化中贡献了自己的一己之力。他们聚在雅集,作诗作画,一方面在传承,另一方面增进了文人之间的交流。”广东省文联主席李劲堃感慨道。

(文/广州日报全媒体记者 倪明、李巧蓉)

陈寅恪冼玉清同游唱和

中大学者寻幽探梅赋诗

1954年,广州国画研究会卢子枢先生绘制《漱珠岗》图,只见其岗蛰伏如狮,雄视珠水,岗下溪如带,阡陌绵延,岗上松林、梅林交叠,屋舍、朝斗台隐现其间,一派田园风光。如此景致,自然吸引文人墨客流连忘返。

章太炎高足邵祖平曾写下《同张荪簃冼玉清二女史漱珠冈观红梅》一诗。1949年,当代史学泰斗陈寅恪携妻女南下岭南大学赴任。这一年12月,陈寅恪夫妇与冼玉清结伴前往纯阳观赏梅。然而,因天气暖和,梅花早早绽放,待他们抵达时,唯见残梅零落。虽满心遗憾,年事已高的陈寅恪却雅兴不减,登上 “朝斗台”,怀古之情油然而生,写下一诗:“我来只及见残梅,叹息今年特早开。花事已随尘世改,苔根犹是旧时栽。名山讲席无儒士,胜地仙家有劫灰。游览总嫌天宇窄,更揩病眼上高台。”冼玉清次韵相和:“骚怀惘惘对寒梅,劫罅谁来讯落开。铁干肯随春气暖,孤根犹倚岭云栽。苔碑有字留残篆,药灶无烟剩冷灰。谁信两周花甲后,有人思古又登台。”冼玉清以寒梅自比,生命的光华在“劫罅”中绽放,诗歌情感曲折,从迷惘、幽怨、感伤到豁然开朗,最终以乐观的情怀面对一切。

两位学者赏梅不遇,却成就一段传颂至今的诗坛佳话。此后詹安泰、黄海章、陈寂、李五湖、梁守中、陈永正等一众中大学者,都在此留下诗篇。

文脉新生

梅林深处梅社恢复

重兴以画会友盛况

在历史风云变幻中,纯阳观历经沉浮,饱经沧桑。1938年,日军炮击纯阳观,所有殿宇祠堂悉数被毁,李明彻著作、居所等荡然无存,只留下山门、朝斗台、吕祖像和匾额。曾经那片如烟似霞、暗香浮动的梅林,也在战火中消失无踪,只留下“梅社”这个名字,承载着往昔文人墨客在此赏梅雅集的如烟往事,成为人们心中一抹难以忘怀的记忆。

时代的车轮滚滚向前,1988年,重修纯阳大殿工程正式启动。在众人的齐心协力下,纯阳大殿逐渐恢复了往日的庄严与辉煌,漱珠岗也因此重新回荡起热闹的人声与香火的气息。2001年纯阳观复观重修,这一次,重修工作不仅致力于重现历史原貌,更是巧妙地将岭南建筑文化元素注入其中,殿宇之上,木雕、砖雕、石雕、灰雕、陶雕等工艺争奇斗艳,每一处细节都精雕细琢,无不展现着岭南工匠的高超技艺与独特匠心。如今的纯阳观,宛如一座艺术的殿堂,将文化、建筑、雕塑、石刻、书法等各种艺术熔于一炉。道教文化碑廊,汇集道教经典与历代咏颂纯阳观的诗篇,由现代书法家精心书写后镌刻其上;“自然堂”主题博物馆内,艺术珍品琳琅满目,具有浓厚的岭南文化特色。

2008年,潘鹤、陈金章等老一辈艺术家建议恢复梅社。在纯阳观住持潘崇贤道长的大力支持下,梅社得到重建,并在梅社旧址建立了“梅社书画院”和“梅社艺术馆”,重兴以画会友、以诗唱和的盛况。2013年,美术界同仁推举陈永锵为梅社第二任社长,卢延光、方楚雄、李伟铭、李劲堃、方土等人为副社长。

“梅社的命名与梅花密不可分。除了因为当时梅社所处之地漱珠岗的满山梅林外,更是因为梅花具有‘经苦寒而溢芬芳’的高洁品质和坚贞品格,与中华传统文化的精神相通,这是中华民族文化传承生生不息的精神财富。”广州市道教协会会长、纯阳观住持潘崇贤表示,梅社大讲堂肩负着岭南传统文化的责任,特别是将梅社创办的初心发扬好,吸引更多的文人雅士关注梅社,共同参与到推广传统文化的行列之中。

“当年高剑父等先辈成立梅社,以颂梅为由,目的为文化交流、思想雅集、书法情怀,通过梅社大讲堂把这种文人之间的文化交流精神传承下去。”广州梅社社长陈永锵说。

古建筑与梅花相映成趣

梅社办展游人络绎不绝

自2008年梅社恢复成立以来,作为岭南文化的载体,梅社一直致力于弘扬岭南文化的发展,通过多种多样的书画展览以及近年来开展的“梅社大讲堂”等活动,宣扬梅花品格、岭南画派精神,讲好广州本土文化故事。

“文以载道”“艺以载道”“技进乎道”是中华文化熏陶下艺术家特有的追求。“梅社大讲堂的反响特别好,每一期都吸引了大批书画爱好者,现场气氛热烈,互动频频。”张森霖说,“在展览方面,迄今为止,梅社书画院共举办各类主题的书画展六十多期,举办了与梅花主题的系列相关文化活动展,‘梅社风雅——全国中国画名家梅花作品邀请展’‘广东新锐画家梅花中国画作品展’‘古韵留馨——广州艺术博物院藏历代名家梅花展’,吸引社会各界人士前来观赏,好评如潮。”

2023年4月,著名书画家林墉、苏华伉俪到访岭南画派·梅社,并分别正式受聘为梅社名誉社长和梅社书画院名誉院长,梁江为梅社学术委员会主任。苏华欣然题写“梅社”,这两个字被刻石于纯阳观内,与易石公在20世纪初题写的“梅社”石刻遥相呼应,如同梅社历史的两个坐标,见证着梅社的发展与变迁。它们的存在,不仅是梅社文化的重要象征,更是岭南文化传承与发展的生动体现。

在国内,类似梅社这样由文人自发汇聚并具有广泛影响力的文人团体,还有浙江的西泠印社。西泠印社汇聚了江浙乃至全国的名家,在文化艺术界形成了极大的影响力,主要突出的是印学。梅社有着类似的历史脉络,在岭南先辈们的雅集交流下,逐渐形成了艺术上的默契,进而凝聚成一个文人团体,主要突出的是画学。梅社秉持先贤自然、纯粹、亲民的学术精神,积极探索一种新的文化社团发展模式。“梅社应把自身的传统以及岭南兼容并蓄的特点发扬光大,让梅社影响力进一步扩大,尽早成长为南方艺术界的名片,争取打造‘北有西泠,南有梅社’的新局面。”张森霖满怀期待地说。

最近十多年来,纯阳观重新种上梅花,每年花开时节,游人赏梅络绎不绝,摄影爱好者云集,古建筑与梅花相映成趣,宛若水墨长卷。而长廊另一侧,岭南梅社书画院的展厅里,一幅幅新作正诠释着“折衷中西,融汇古今”的百年艺术理念。这座古老与新生交织的小山岗,焕发出跨越时空的蓬勃生机。

•旧闻丁卯许家诗,南海雪飞东汉时。五鬣长松今万树,我来应建孝元祠。——【清】 阮元 《漱珠冈万松山上建汉杨子祠》

•翠栋丹甍画不如,扪萝遥上势凌虚。四山木石流尘断,三岛烟霞放眼初。——【清】 岑澄 《游纯阳观》