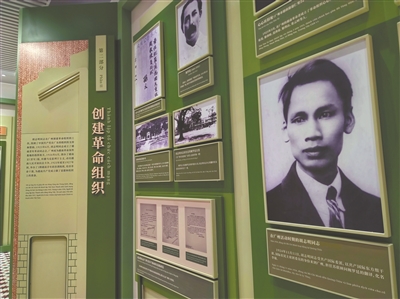

胡志明同志在此创建革命组织。右为在广州活动时期的胡志明同志。(资料图片)

《青年》报印刷室(资料图片)

广州市越秀区文明路248号、250号,是两幢三层砖木结构建筑。该旧址是中国大革命时期胡志明领导的越南青年革命同志会(越南共产党的前身)机关所在地和第一、二期越南青年政治训练班办学场所。

周恩来、刘少奇、陈延年等中国共产党早期重要领导人曾应邀到此授课。2008年,该旧址成为广东省文物保护单位。2022年—2023年,文物部门对旧址进行修缮,并依托旧址策划“胡志明同志在广州”展览,于2024年3月26日正式对公众开放。

记者从广东革命历史博物馆了解到,广东革博联合越南胡志明博物馆及桂林、重庆、昆明、靖西、柳州、龙州等胡志明相关旧址、旧居,联合策划了“革命之路——胡志明同志在中国”展览,计划5月10日在广州起义纪念馆展出。

文/广州日报全媒体记者卜松竹 通讯员黄晖

图/广州日报全媒体记者王维宣

越南第一部马克思主义巨著在此诞生

1924年11月11日,受共产国际委派,胡志明从莫斯科来到广州。在中国共产党的帮助下,胡志明以“心心社”为基础成立越南青年革命同志会,是越南第一个以马克思列宁主义理论为指导的革命组织,即越南共产党的前身。总部设在广州文明路13号和13号之一(今248号、250号),自1925年上半年至1927年4月,这里成为越南革命海外基地的指挥机关。

当时,胡志明担任苏联顾问鲍罗廷的翻译,白天主要在鲍罗廷公馆办公。但他经常来旧址给越南青年政治训练班学员上课,晚上有时在此休息。据此,在复原的胡志明卧室里,策展团队配合动态投影、声效呈现胡志明同志在此编写越南青年政治训练班讲稿的场景,重点展示越南第一部马克思主义巨著《革命之路》在此诞生。

旧址中的越南青年革命同志会总部会议室是他们学习、报告、开会的重要场所。旧址复原了会议场景,重点展示越南共产党前身组织在此指挥越南革命的情形。而在宿舍场景中,复原了青训班宿舍的简陋环境,还原了越南学员艰苦的生活条件。据介绍,最多时有15人在此居住,每人仅有草席、枕头及一张薄毛毯。

旧址内设《青年》报印刷室。《青年》报由胡志明同志及越南青年革命同志会的同志撰写。在旧址三楼的复原场景中,重点展示了越南第一份传播马克思列宁主义的报纸在此诞生的情景。

展览显示,当时越南革命者依托广州建起了多条交通联络线路,包括“曼谷—香港—广州”线、“芒街—北海—广州”线、“谅山—龙州—南宁—广州”线,为革命工作提供了重要支撑。

去年12月,越南第十届国家对外宣传奖颁奖典礼在河内举行。“越南青年政治训练班旧址修缮及基本陈列改造项目”荣获对外宣传创意项目二等奖,这是该奖项设立以来唯一获奖的中国项目。依托旧址,广东革命历史博物馆与越南胡志明博物馆在2024年4月签署了《科学文化交流合作(2024—2028年)》协议书,进一步深化中越博物馆科学文化交流合作。

根据志士后人回忆复原百年前场景

据广东革命历史博物馆相关负责人介绍,馆方主要根据抗法时期越南志士的后人,也是这段历史亲历者黄南等的回忆来复原青训班旧址100年前的场景。

黄南是越南青年革命同志会带来广州的8名越南少年之一,为越南抗法志士阮翁俊之子。当时,黄南免费在中大(原广东大学)附小学习,常在旧址活动。黄南也参加了广州起义。当时,他化名李智聪,在大新公司中山五路店负责望风。

青训班走出多位越南党政军领导人。如越南共产党第一任书记陈富,后来成为越南国家副主席的阮良朋,越南少将黎铁雄都是青训班第二期学员;曾担任越南政府总理的范文同,越南人民军的创始人之一、在抗法斗争中牺牲的冯志坚,“两国将军”洪水等都是第三期学员。越南青年革命同志会核心成员、1935—1936年担任越南共产党中央总书记的黎鸿峰,以及胡松茂、黎鸿山等越南青年革命同志会重要成员也曾在此活动。

除了理论学习,越南青年政治训练班学员在广州积极练习演说,参加集会、游行,瞻仰黄花岗七十二烈士墓。他们还曾在相距不远的农讲所搭伙就餐或听课。

在展览中,记者看到了这样一段说明:“训练班结业后,学员加入越南青年革命同志会,前往范鸿泰墓,并举行墓前宣誓仪式。”

在广州黄花岗七十二烈士墓园,越南范鸿泰烈士墓坐落于一条幽幽小径的尽头处。墓侧立有墓表,记述了范鸿泰烈士的生平。范鸿泰早年加入了越南光复会,反抗法国殖民统治,积极投身于越南民族解放运动。1924年6月,他在广州沙面试图刺杀法国驻越南总督麦林,但未能成功,自沉珠江,年仅29岁。广州人民为纪念这位越南英雄,将他安葬在面向西南的二望岗山顶上,让他的灵魂永远朝向祖国。1958年,广州市人民委员会将越南范鸿泰烈士墓迁葬于黄花岗七十二烈士墓园。2002年7月,广州市人民政府公布范鸿泰墓为广州市文物保护单位。

多名越南革命志士入读黄埔军校

广州另外一处与越南有着密切关系的革命史迹,是黄埔军校。

胡志明在广州期间不仅组建越南青年革命同志会,开办越南青年培训班,同时凭借与周恩来的关系,选送了一批越南青年进入黄埔军校学习。

“心心社”成员黎鸿峰、黎广达、武鸿英、张云岭等均化身广东钦州(今属广西)籍人士,先后成为黄埔军校二期和三期学员。从他们的登记信息来看,德政路德仁里22号和黄沙仁厚里10号是这些越南青年在广州的落脚点和联络处。据回忆,黄沙仁厚里10号的屋主人周氏,“和蔼慈祥”,“同情越南革命,与越南青年相处如一家人”,深受越南青年的尊敬和爱戴。

1926年,另一位越南青年武元博化名朱谔臣,考入黄埔军校,成为四期学员。毕业后,他以洪水的名字参加中国的土地革命战争和抗日战争,曾参加了广州起义、长征、遵义会议等,在越南参加八月革命,1955年被授予中国人民解放军少将军衔,是唯一一位授衔的外籍将领。

除了学生,还有在黄埔军校内工作的越南军官。武海秋,原名阮海臣,1920年毕业于韶州讲武堂,1926年先后任黄埔军校第四期政治部科员和第五期总务科事务股股长。1927年返回越南,组织和领导越南军民抗法斗争。

1927年8月15日,武海秋在《黄埔周刊》第十四期上发表了一篇《黄埔武力与越南革命》的文章,在文中大声疾呼:“黄埔武力,就狭义上说,是中国国民革命的武力;从广义上说,是世界革命的武力。越南革命同志呵!又快快起来,向黄埔去,锻炼成为黄埔武力,去干革命的工作。”