“廷呱”款中国家庭场景图

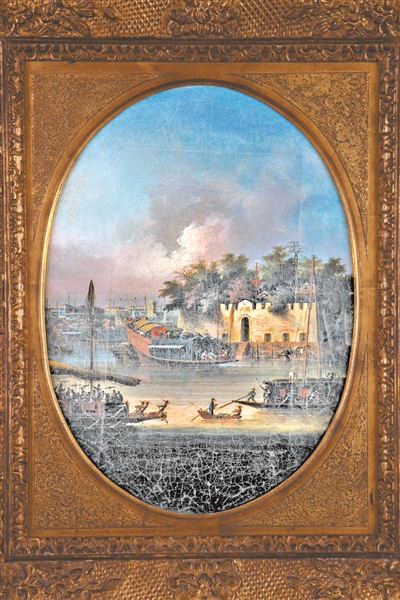

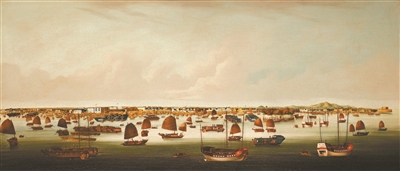

“煜呱”款海珠炮台

乔治·钱纳利《艇家娘》 香港艺术馆藏

紫胸鹦鹉 英国维多利亚阿尔伯特博物馆藏

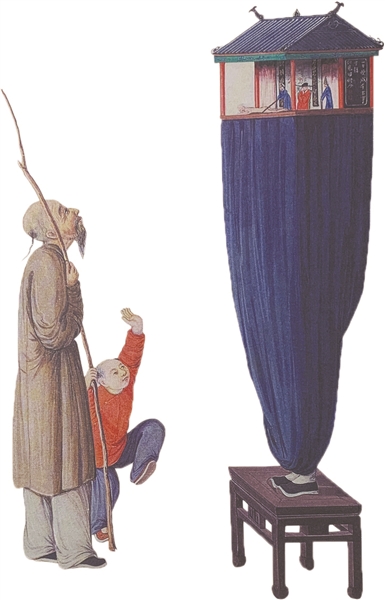

独脚戏 英国维多利亚阿尔伯特博物馆藏

油画《木美人》

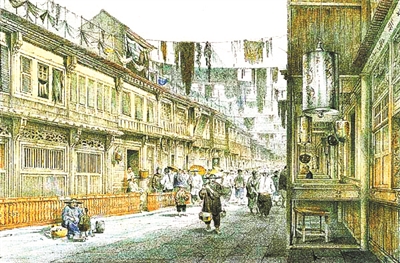

十三行同文街一景 19世纪 设色石版画 香港艺术馆藏

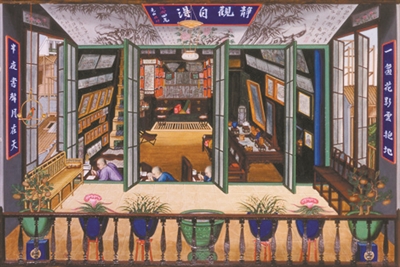

《廷呱画室》 香港艺术馆藏

乔治·钱纳利自画像 耶鲁大学英国艺术中心藏

林呱自画像 香港艺术馆藏

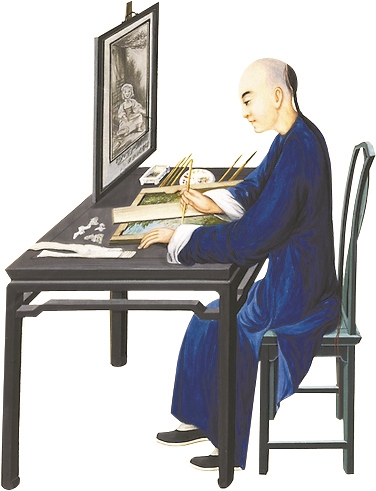

《正在按照英国的版画绘制玻璃背画的中国画家》 英国维多利亚阿尔伯特博物馆藏

油画《刘素薇肖像》 李铁夫 广东美术馆藏

煜呱 《广州港全景图》 广东省博物馆藏

读懂广州第一四九期

让城市留住记忆 让人们记住乡愁。

广州,是一座有着两千多年历史的文化名城,一街一巷都有悠远的故事,一砖一瓦都有隽永的记忆。《粤韵周刊》,与您一起领略这座城市厚重的记忆,领略两千多年包容开放的精神传统,领略绵延不绝的文脉书香;与您一起在历史的光照下,读懂今天,读懂广州,由此坚定文化自信。

出品/江永忠、许芳

策划/关雅文、周娴

文/广州日报全媒体记者 卜松竹 张忠安 陆漪蔚

图/博物馆藏图、受访者供图

全球化贸易的大航海时代,广州不仅是世界贸易网络中的重要节点城市,还是中西方艺术与文化交流的门户和窗口,18至19世纪,广州外销画应运而生,这是一种融合了中西审美的新式艺术形态。

外销画是为满足欧洲市场需求而特别绘制,也成为西方人了解东方风物的视觉窗口,起到了中西文化的交流与互鉴的桥梁作用。值得关注的是,广州众多的外销画画家、画匠是中国最早开眼看世界的一群人,他们用画笔把中国跟世界联系起来,呈现了珠江三角洲开放、包容、超前的地域文化,影响深远。

广州特产 风靡欧洲

外销画因商而兴 18至19世纪盛行

在欧美大大小小的博物馆,收藏了众多广州外销画。大英博物馆收藏的三千多件中国书画中,有一千多件是外销画。外销画兴盛于18世纪—19世纪的广州,是为满足西方市场需求而出现的商业绘画种类。外销画起源地和主要产地都在广州,是名副其实的广州“特产”。外销画为何出在广州?得益于这里的商贸繁荣和开放包容、开拓创新的文化土壤。

明代西方油画传入广州

“木美人”是最早油画实物

明代中期,西方绘画艺术通过宗教和商业等途径传入中国。广州,作为中国“海上丝绸之路”的重要贸易口岸,较早接触到了西方绘画。

在珠三角江门市新会博物馆,珍藏着一套被誉为“木美人”的艺术品。这是一对绘制在厚度约4厘米木板上的女性肖像油画,画中女子几乎与真人一样大小,采用西方古典油画技法绘制,体态婀娜、眉目传神、栩栩如生,面目带有西洋女子特征。其造型与技法同欧洲十五六世纪绘画中描绘女子及圣母像的方式相近。但着装为明代服饰,汉式发髻。“木美人”被认为是中国现存最早的油画实物。“木美人”的年代至今未有定论,有“明代中叶说”,也有人认为是明代晚期至清早期的作品。

明万历七年(1579年),西方传教士罗明坚来到澳门,随着他的足迹,西方宗教题材美术作品经澳门来到广州、肇庆。之后利玛窦等传教士皆携带类似题材的西洋绘画进入中国,这些美术作品或多或少都对中国画家产生了一些影响。中国国家博物馆研究馆员朱万章指出,至少在明代晚期,中国绘画就有直接受到西洋画影响的记载,尤以肖像画表现得最为突出。如“波臣画派”开创者曾鲸,因写照之传神轰动一时,被认为受到了意大利传教士利玛窦的影响,从欧洲绘画中汲取了养分。目前可知最早由中国人绘制的油画作品,正是澳门人游文辉于1610年左右绘制的《利玛窦》油画肖像。

从当时广东文化人的记载中也能发现,他们对于西洋绘画并不陌生。清初“岭南三大家”之一的诗人陈恭尹有《题西洋画》诗二首,诗中谈到了对西洋画的观感,包括西洋画所表现出朦胧的效果、对人物所在环境的渲染以及写实技巧。朱万章认为,从诗意看,描绘的应是类似炭笔、素描一类的画,由此不难看出在明末清初的岭南地区应有西洋画的流通与传播。

乾隆二十二年(1757年)实行“一口通商”政策,广州成为西方国家与中国进行经贸往来和文化交流的重要口岸,广州十三行也成为西方人士进入中国的必经中转站和管理机构,众多西方绘画人才通过十三行进入中国。西方绘画在中国宫廷和民间形成了各具特色的绘画风格。在宫廷,以郎世宁为代表的西洋画家根据清廷帝王的审美喜好,将西方写实的绘画风格融入中国传统绘画之中,形成“新体画”。而在同一时期的广州,本地画家画匠为满足西方市场的需求,采用西方的绘画技法和绘画材料而绘制了有别于中西方传统审美的新式艺术品——“外销画”。

“中国风”催生市场需求

来华外国人最佳伴手礼

最早有确切年份可考的外销油画作品,是1774年广州外销画画家史贝霖为托马斯·弗里船长绘制的一幅玻璃油彩肖像画,画框背部落款写有“中国广东史贝霖1774年10月绘”。英国维多利亚阿尔伯特博物馆收藏的一件纸本水彩画《在油画布上画风景画的中国画家》,绘制时间约为1800年。由此可以推断,早在18世纪中晚期,广州口岸的外销画画家就已经比较纯熟地掌握了西方绘画的绘制技巧。

“一口通商”实行后,广州口岸地区空前繁茂,商业发展迅速,每年来广州的外国商船已经增至一两百艘。中国外销的瓷器、丝织品等受到了欧洲市场的热烈追捧,“中国风”风靡欧洲,西方人渴望了解中国社会和中国人的日常生活。

在摄影技术尚未出现的时代,简单明了的外销画比文字更容易让外国人接受。远道而来的船长和水手为了纪念自己的航海生涯,常常在所停留的港口请画家为他们绘制船舶和港口风光的图像。来华旅行的西方人,为了向家人和朋友展示自己曾经到访的地方,有的选择自己沿途创作写生绘画,有的则请当地画家绘制当地风景。广州外销画既包含中国元素,又采用西方流行的绘画艺术,因此深受来华外国人的喜爱,市场需求旺盛,成为来华外国人回国时的最佳伴手礼。

外销画家 敢为人先

珠江口“无名大家” 十三行遍布画室

美术大师刘海粟曾言:“近代美术史家把我的同时代人尊称之为先驱,我附在骥尾,惶悚不安,如果我们把眼光放远大一些,中国油画史还可以提前半个世纪,真正的先驱,应当是被半封建、半殖民地制度埋葬了的无名大家,蓝阁(林呱)可能就是其中之一。”

他提到的这些美术先驱,指的是18至19世纪广州口岸的一大批从事外销画创作的画家群体。这些外销画画家充满智慧与才情,他们中有的跟西方画家学艺,有的远赴欧洲学习,展现了广府人的开放包容和锐意进取。其中,林呱(本名关乔昌)的艺术成长经历极具代表性。

林呱

最早赴欧美参展的中国画家

林呱是英国画家乔治·钱纳利的徒弟。1774年钱纳利在伦敦出生,成长在英国绘画的黄金时期。1825年他到达澳门,此后在华南生活了27年,直到1852年去世。二十多年里,钱纳利来往于澳门、广州、香港之间,创作了数以千计的速写素描,大量的油画、水彩和水粉画。他根据华南沿海特殊的地理环境对英国学院派画风进行了浪漫化的调适,创造出具有独特中国情调的“钱纳利风”,被誉为英国远东最后一位浪漫主义艺术家。中山大学历史学系教授江滢河说,钱纳利是19世纪在中国华南沿海居留时间最长、影响最大的西方画家,对广州外销画产生了巨大的影响。

广州外销画画家林呱,本名关乔昌,从钱纳利那里学到了纯正的英式绘画技法,并掌握得炉火纯青。他在广州外销画界活跃多年,成为业内的代表人物。

林呱是作品最早赴欧美参加展览的中国画家。1835年他的作品《老人头像》在英国伦敦皇家学院展出,成为首位登上欧洲画坛的中国艺术家,1841年《行商茂官》在纽约大都会艺术博物馆展出,此后多部作品又亮相过宾夕法尼亚美术学院、费城、华盛顿等地的展览。他一度被西方人誉为“中国的托马斯·劳伦斯”“中国最杰出的出口画家”。

钱纳利和林呱既是师徒,也是竞争对手。两人风格接近,但钱纳利画作的价格数倍于林呱画作,这使得林呱吸引了更多顾客的注意。“对于外国人来说,来到中国买一幅中国人的画作似乎也更有纪念意义。”江滢河说。这样一来,钱纳利的生意机会明显减少了,他对此十分恼火,后来甚至不愿承认林呱是自己的学生。

关呱

中国首个到西方学习油画的人

在林呱之前,已经有一批采用西洋画法的外销画画家活跃在广州等珠三角地区的城市中。其中,关作霖是中国第一个到西方学习油画的人。经典的行商潘有度像就出自他手。

关作霖(关呱)是目前所知清代广东地方志中唯一有明确记载的广州口岸油画家。他曾遍游欧美,回国后成为广州著名的外销画画师,尤其擅长欧洲风格的写实肖像画。根据《续南海县志》载:“因附海舶遍游欧美各国,喜其油画传神,从而学习。学成而归,设肆羊城,为人写真,栩栩欲活,见者无不诧叹。时在嘉庆中叶。此技初入中国,西人亦惊以为奇,得未曾有云。”由此可见,早在清乾嘉时期,广东画家就已跟随商船远赴欧美学习油画,并在回国后以此为生。

当时,除了林呱、关呱,还有煜呱、顺呱等一大批广州本地画家。对于这些有趣的带“呱”的名字,有人认为这是“先生”“画家”“官”一类的称呼,尤指18世纪、19世纪既擅长西洋画法也擅长传统绘画的广州画家,也是他们的个人品牌。也有人说,或许是因为他们的绘画水平“顶呱呱”。学者白芳告诉记者,目前大家经常听到史贝霖、关作霖、关乔昌这几个名字,应当是依次先后的三位画家,有的学者认为他们是祖孙三代,有的认为后面二关是父子,英文也用老林呱和小林呱。

众“呱”崛起批量作画

众多广州本地画家用油画、水彩、水粉等西方画种生产外销画,在紧邻广州十三“夷馆”的同文街和靖远街建立画室,外国商人可以在广州期间前往这些画室挑选或订购作品。

为满足大量订单的需求,画家们雇佣一定数量的画工,形成了成熟的产业链,并采用流水线作业的方式批量绘制外销画。据文献记载,外销画室往往分上下两层,下层是店铺,用于外销画的展示和销售;上层是画室,被雇佣的画工在这里临摹、复制或创作外销画作。流传甚广的《廷呱画室》就生动再现了廷呱画室的情景,三名画工临窗而坐,采用中式的握笔姿势绘制画作;画室墙壁上挂满了各式题材的绘画,有风景画、肖像画、风俗画、港口风光画等,多数被装裱在西式的油画框内。

1837年,法国旅行者奥尼在参观了林呱画室后,曾这样描述道:“楼上,有八到十位画工拉高衫袖,将辫子盘卷于脖子上努力地工作,他们都采用流水作业形式,所以产量很高……他们可以说是智慧的机器。”

19世纪30年代,靖远街和同文街上有大大小小30多家画室。今天广州的“字画一条街”文德路曾因一间又一间专售外销画的商铺而声名鹊起,后来外销画铺和画店在广州城内外沙面、晓珠里、瑞兴里、濠畔街、西兴街等地方扩展。依托大批兴盛的画室,广州的外销画市场活跃了100多年。

题材丰富 融汇中西

技法中西合璧兼容并蓄

广州外销画题材丰富多样、技法兼容中西。外销画画家以油画、玻璃画、水彩、水粉等形式,描绘了大量反映中国社会生产生活、民风民俗、风景风貌的绘画作品,在技法上既具有中国元素,又采用西方流行绘画艺术,构建了一个新奇的东方世界。外销画不仅创新了绘画形式,也见证了中西方艺术和文化的交流。

堪称广州社会生活百科全书

不同于以郎世宁为代表的西洋画家创立的宫廷新体画,外销画因商而兴,在广州众“呱”的心中,他们的画,“商品”性质远比“艺术”性质重要。题材更注重市井风情,展示清朝中晚期的中国人日常家庭生活、各种职业、各种人物、街市场景等,堪称18世纪至19世纪广州社会生活的百科全书。

“风景题材”是当时外销画之大宗。中国壮丽的风景和沿海商埠新奇的景象被画入外销画之中,被外国人视为“中国风物的手绘照片”。1794年荷兰使团来华,副使范罢览通过绘画记录了行程所见的景色。到广东以后,范罢览请当地中国画家在他画的速写的基础上重新绘制,这些中国画家还加入一些范罢览没有到过的地方的景物。

在大英博物馆收藏的广州外销画,大部分反映了岭南地区港口风貌、地志风景和园林景色。其中,被称为“广州清明上河图”的《广州港和广州府城长卷》,是外销画风景题材中描绘港口风景最为精妙绝伦之作。这是一幅长9.2米,高0.74米的水粉画,为当时最大的一幅外销画卷。画作用真丝做底框,以广州港、广州城及珠江沿线的风景为主题,从广州城西沿珠江上游的黄沙及柳波涌的西炮台到广州城东的珠江下游的大沙头东,东西长9000米的景象绘制在一张作品中,有200多处大小码头和各种中西式建筑,还有或停靠或航行的船四五百只。岸边和船上的人物有六七百之多,场面宏大,内容丰富,生动再现了当时广州城的繁荣盛景。

在外销作品中,广州标志性建筑与名胜也是广州珠江景观画题材中的常见素材,其中不乏寺庙、城楼、炮台、墙门的身影。如《大英图书馆特藏中国清代外销画精华》收录了91件以清朝广州海幢寺为背景的外销绘画作品。

融写实风格与意境之美

广州外销画画家有着敏锐的商业思维,能够捕捉西方主流绘画趋势,并将中国国画传统画法和西方技法进行糅合,既展示了广州艺人所掌握的西方绘画技艺,又融入了中国文化元素,创立了一种兼采东西的广州风格。煜呱就是其中一位。

煜呱的绘画风格和技巧堪与欧美19世纪中期的风景画和海岸风景画相媲美。大约在1845年,煜呱绘制了一幅《黄埔帆影》的外销画,他采用了油画技法的写实手法,表现了黄埔口岸的自然景观。与传统文人画强调“写意”不同,煜呱笔下的港口,更注重观察物体的光影、明暗、空间,细节描绘更加强调“写实”效果,简单明了、色彩鲜艳,将海港的地域特色与珠江两岸的秀丽景致一一呈现在画面上,有着明显的西画风格。与此同时作品又有着中国画所追求的意境之美,站在黄埔村的船坞上,可以看到巍峨的群山与宽阔的水道,这也是当时广州商贸繁荣的真实写照。

外销画中的植物画真实自然,深受客户喜爱。这些植物画充分体现外销画画家对中西画法的融合与大胆创新。早在宋代,中国古代绘画已经有“写生”的传统。外销画中的植物画,在画法上运用了宋院画的勾描彩染与“没骨法”传统,体现出中国古典文化的审美情趣。然而又不等同于宋院体画,为了满足西方近代植物学研究的要求,正确、真实、精细地再现自然界中的生物,广州外销画大量描绘亚热带、热带的植物,且如实入画。几乎不留空白的构图,四处散开的植物形态,散发着蓬勃的生命活力。这都是中国传统花卉画中所没有的。为了表现雅逸,中国古代的花卉画家很少画茂盛、绚丽的亚热带和热带植物。甚至这些画使用的颜料都是中西合璧,基本上是中国工笔淡彩颜料,在其中加上西方水彩颜料洋红。中西绘画的材质、技法相互交融,产生了一种独特的魅力。

近代式微 影响深远

西方艺术家借鉴外销画 岭南画坛深受影响

中国画家和西方画家相互借鉴是这一时期中外历史绘画的一大特色。广州外销画家通过临摹西方美术作品再创作,欧洲画家在描绘中国风物时也常借鉴广州外销画的作品。19世纪英国水彩画家阿罗姆从未到过中国,但他通过借鉴外销画,画出了西方人眼中的东方风景。市井风情图是外销画画家蒲呱水彩画的代表作,19世纪初出版的《中国服饰》一书,就是以蒲呱绘制的60幅街头商贩市井图为底稿。

1839年,盛极一时的外销画遭遇转折点。这一年,世界上最早的摄影技术诞生。1844年,法国摄影师于勒· 埃及尔将摄影技术引入岭南。面对更为便捷的摄影技术,外销画画家们纷纷转型,将画室同时兼作影楼,随着摄影术的普及,外销画逐渐走向式微。五口通商之后,大批外销画画家前往上海、香港等地寻求发展,广州外销画逐渐被人遗忘。

然而外销画带来的影响并未因此而消散。盛行一时的外销画促进了中西绘画艺术的融合与交流,推动了中国传统绘画艺术的传承与创新,并对岭南绘画艺术产生了一定影响。更重要的是,作为中国最早开眼看世界的一群人,外销画画家用作品把中国跟世界联系起来,为珠江三角洲塑造了开放、包容、超前的地域文化,对广东乃至中国产生了深远的影响。

立时代潮头,开风气之先,在这样的文化氛围中,众多学子踏上海外求学之路。广东鹤山人李铁夫就是其中的代表,他有着“中国油画之父”“中国油画第一人”之誉,被孙中山誉为“东亚画坛第一巨擘”。李铁夫生活在当时珠三角的乡镇墟市,自然受到色彩缤纷的外销画的影响。1887年,他远赴海外,在异国学习绘画。这在当时是极超前的,近20年后的20世纪初,才陆续有林风眠、徐悲鸿、刘海粟等一大批人出国学习西方艺术。幼时留下的艺术火种,在异国被点燃,李铁夫在油画方面取得巨大成就,是中国早期乃至后来相当一段时期西方绘画追习者们远远难以企及的。

之后,赴欧美和日本习画的广东人渐多,如陈抱一、关良、余本、符罗飞、吴琬、司徒乔、李桦等,著名者达五六十人。20世纪初期的美术留学潮流中,广东籍学生出国最早,人数所占比重亦最大。他们归国后,为中国的绘画、教育等领域注入了全新的活力。

重回视野 重新认识

文化沃土滋养艺术家 岭南美术生机勃勃

18世纪中期到19世纪,因为主要外销,广州的外销画藏于西方各国,而中国国内却罕有收藏,长期以来被国内美术界和学术界忽略。通草水彩画这种“岭南版的清明上河图”一度在国内湮没无闻。本世纪初开始,在国内外有识之士的推动下,它们才得以重新走进国人的视野。

2000年首度“回归”的通草外销画

1995年,时任广州市文化局副局长的陈玉环到英国牛津大学访问,在图书馆中发现了一批反映广州市井生态、自然风物的小画。但它们与当时广州文化部门惯常了解的外销水彩画、油画大异,不清楚材质,大小最多不超过两三个巴掌,着色夺目、凹凸有致,质感效果几近刺绣。陈玉环立刻定制了一批幻灯片寄回国内,期望将来有机会进一步研究和展览之用。

几年后,一位来自英国约克郡的博物学爱好者伊凡·威廉斯,为查看这批绘画也造访了牛津大学的图书馆,在登记册上看到了陈玉环曾经调阅藏品的记录,引为知音。他辗转致信陈玉环,表示自己也对这种画情有独钟,有收藏,而且正在作一些初步研究。陈玉环接到来信大为欣喜,因为伊凡所说的欧美许多博物馆、图书馆都精心收藏着这种广州外销画,在广州各公藏机构里却连一幅原作品也没有。历史记载也难找到,原料、工艺更无从考证,文化部门甚至连这种画的材质都不甚明了。

1999年12月,伊凡借到中国桂林旅游经广州转机的间隙,在有限的几小时里,和陈玉环及其同事们分享了在欧洲各博物馆搜罗这种绘画的相关情况。陈玉环说:“就是在这一次,我才知道这种绘画的用纸叫‘通草纸’。”2000年秋天,伊凡从他的通草画收藏中挑选了60张,带到广州展览,并捐赠给广州博物馆。至此,中国内地首次拥有了外销通草画的收藏,有关的查访和研究随即陆续展开,如今已经成为一门影响广泛的专门学问。

借助外销画重新认识广州

“我一直记得刘志伟老师在2003年‘18-19世纪羊城风物——英国维多利亚阿尔伯特博物院藏广州通草画展’时在艺博研讨会的发言标题——《从域外寻找Canton》。”广州博物馆副馆长曾玲玲对记者说,“岭南文化不仅仅是与中原学习、融合而成,也是建立在走向世界、吸收借鉴外来文化的基础之上。如果没有这些外销艺术品的回流和国内外学者的合作研究,17世纪以来广州的很多历史我们是无从知道的。而对于广州文化在海外的传播和影响,我们的研究其实也远远不够。”

曾玲玲说,近年来广州博物馆陆续推出了一系列外销品主题展,贯穿的就是“从域外看广州”这一理念,结合中西方材料、借助他者眼光重新认识广州。 “陈局(陈玉环)引领了国内最早的博物馆系统征集通草画。之后广博陆续开展广彩、外销瓷、纹章瓷征集……这二十年,广博的工作是尽可能征集更多有历史信息的外销艺术品,让它们回到广州,讲述17世纪以来作为中西方贸易与交往枢纽的广州城市故事。我觉得外销艺术品研究与城市史结合是应有之义。它们的价值远不止于工艺、图像。”

如今,徜徉于外销画展览时,我们得以窥见18至19世纪珠三角地区社会生活的斑斓图景,见证中西审美情趣的交流融合,以及中国画师如何将传统技艺与西洋画法巧妙结合,开创艺术新境。开放包容的地域文化不仅孕育出外销画这一广州特产,更在这一文化沃土中滋养了拥有开放心态、包容精神及国际视野的艺术家群体。百年间,广东涌现出一大批中国美术向现代转型的先驱者:比如,岭南画派创始人高剑父、高奇峰、陈树人,“中国油画之父”李铁夫,中国现代雕塑先行者李金发、郑可,新兴木刻版画运动的先驱黄新波、古元、李桦……这些广东籍美术家在继承中国优秀传统的基础上,大胆开拓创新,吸纳融汇外来艺术之长,形成了独特、鲜明的岭南艺术风格,也正因如此,岭南美术界至今仍能保持充沛的生命活力。