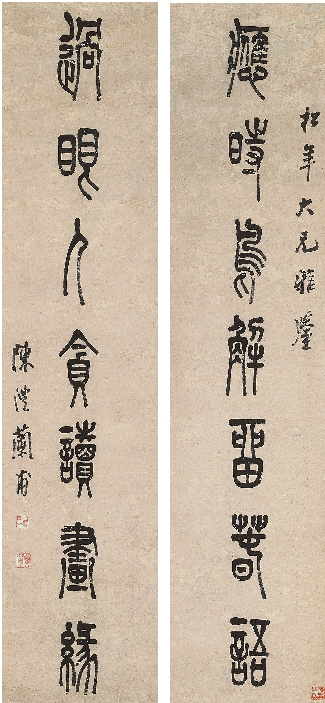

《“应时过眼”七言联》 书法 陈澧

陈澧(1810—1882),字兰甫、兰浦、京卿,号东塾,先祖是江苏上元人,祖父捐职布政使司理问,入籍广东番禺(今广州市)。他出生于番禺木排头,17岁时肄业于粤秀书院,道光十二年中举人后,六次应会试均落第。任河源县训导两个月,便告病回家,一直从事教育和学术研究。他先后受聘为学海堂学长、菊坡精舍山长,从学者甚众。

陈澧不仅是一位著名学者,还是一位颇有建树的书法家。他的书法与他的学术一样,崇尚雅正学风。一方面,他传承乾嘉学派,精研金石、文字、音韵,“补考据学之未备。”另一方面,又与其他爱国儒生一样,关心社会现实,强调学以致用。他的学问涉猎甚广,治学从不为汉宋门户所限,于天文、地理、乐律、算术、训诂、音韵、诗词书画、金石文字等方面,成就显著,有《东塾读书记》《声律通考》《切韵考》《汉书水道图说》《弧三角平视法》《东塾集》等120余种作品传世。

长期以来,人们一直关注他在训诂音韵等方面的成就,他的书法很少被人关注。陈澧早年问学于张维屏、黄子高。楷书根植欧阳询、颜真卿、柳公权,对欧阳通的《道因法师碑》用功尤深。康有为《广艺舟双楫·述学第二十三》曰:“得北宋拓《醴泉铭》临之,始识古人墨气笔法,少有入处,仍苦凋疏。后见陈兰甫京卿,谓《醴泉》难学,欧书惟有小欧《道因碑》可步趋耳。习之果茂密,乃知京甫得力在此也。”行草专意米芾,尤喜《蜀素帖》《辱问帖》,超妙入神。

陈澧身为古文字学家,虽然他擅长五体,但篆书乃其必习之书体。在他传世的作品中,篆书最为人所重。金文取法《虢季子白盘》,篆书则研习《琅邪台刻石》《祀三公山碑》《天发神谶碑》,以及清代邓石如、黄子高诸家。他的小篆,虽然受邓石如及其业师黄子高的影响,体貌相近,但在意趣上,虽吸收小篆、金文和石鼓文之用笔,但又不追求所谓的金石味,改变了被人们认为“篆只一法”的单一格局,对清代岭南篆书发展起到了推动的作用。马宗霍评价其书法曰:“兰甫行楷修娖,不失雅度,篆亦谨持有则。”

无聊斋藏其篆书“应时鸟解留春语,过眼人贪读画缘”七言联,纸本,纵141厘米、横32厘米,上联款题:“松年大兄雅鉴”,下联款署:“陈澧兰甫”,钤:“陈澧之印”白文、“兰甫”朱文印。此联整体风格以《琅邪台刻石》的修长体势、端庄凝重的特点为主调,“应”“鸟”“解”“人”等字,吸取了《琅邪台刻石》《石鼓文》的特征,结字讲求匀称,横平竖直,当伸不敛,当敛不伸,粗细有别的法则;用笔沿鼎彝、秦汉及邓石如、黄子高诸家篆书一脉,方圆兼备,质朴圆浑,熔小篆、金文之笔意于一炉。在创作中注入情感,体现个人的修养和特性。“时”“鸟”“留”“春”“过”“贪”“读”“画”“缘”等字的用笔在转折圆转处透见方棱,自然而然地流露了其坚韧不拔、百折不挠的个性。起笔和收笔用墨浓郁,线条的中段墨色多见枯笔,但枯而不燥,墨韵生动流畅。此联既有其谨持雅正的学者风范,又有其端庄质朴的风格,堪称其晚年的代表作。

(文/黎向群)