茅以升

吴运铎

李四光

在江苏镇江的润扬大桥公园内,坐落着茅以升纪念馆。馆内展出茅以升遗物、生平事迹照片资料等,默默讲述着他坚定爱国、努力奋斗的一生。

茅以升,江苏镇江人,生于1896年,我国著名的桥梁学家、教育家、社会活动家。中学毕业后,茅以升考入唐山工业专门学校土木系。1916年,从唐山工业专门学校毕业后,茅以升考取清华官费赴美国留学。1917年,茅以升毕业于美国康奈尔大学研究院桥梁专业,获硕士学位;此后,又获卡耐基-梅隆理工学院工学博士学位。其博士论文《框架结构的次应力》的科学创见,被称为“茅氏定律”。

谢绝了国外好几家公司的重金聘请,怀着“科学救国”“工程救国”的志向,茅以升毅然回国。他先后任唐山工业专门学校教授,南京东南大学工科教授兼主任,南京河海工科大学校长,天津北洋工学院院长兼教授,交通部桥梁设计工程处处长,中国桥梁公司总经理等。

回国后的茅以升目睹的是中国的江河湖海上,都是外国人造的桥。20世纪30年代,茅以升任钱塘江大桥工程处处长,主持修建我国第一座公路铁路兼用的现代化大桥——钱塘江大桥。卢沟桥事变后,日本帝国主义加快了侵略中国的步伐。钱塘江大桥竣工不到三个月,杭州沦陷。为阻止日军进攻,茅以升亲手点燃了导火索,炸毁了这座饱含自己心血的大桥。

新中国成立后,茅以升的足迹遍布大江南北,他的名字和新建的大桥一起留在祖国各地。1955年至1957年,茅以升任武汉长江大桥技术顾问委员会主任委员,接受修建我国第一个跨越长江的大桥——武汉长江大桥的任务。这座大桥是铁路公路两用的双层钢桁梁桥,大桥将京汉铁路和粤汉铁路衔接起来,成为我国贯穿南北的交通大动脉,并把武汉三镇联成一体,确保了我国南北地区铁路和公路网联成一体。

在新中国成立后的几十年中,茅以升始终把入党作为自己毕生的理想和追求,并用党员标准要求自己。1987年10月,茅以升如愿加入中国共产党。他在入党申请书中这样写道:“我已年逾九十,能为党工作之日日短,而要求入党之殷切愿望与日俱增。” 2019年,茅以升被授予“最美奋斗者”荣誉称号。

文、图/新华社

东深供水工程

建设者群体

要高山低头

令河水倒流

1963年,香港遭遇大旱,数百万香港居民生活用水遭遇严重困难。应香港同胞之请,为解香港供水短缺并兼顾广东部分地区供水灌溉而建的水利工程——东深供水工程应运而生。

最初的东深供水工程全长83公里,用8级抽水站将东江水提升46米,“倒流”注入深圳雁田水库,再供给香港。当时施工缺乏机械设备,也没有先进技术支撑,主要靠人力完成,初期工程有1万多人参与建设。

“是党员的,往前冲!就是再苦再累,我们也要按期完成任务!”广大工程建设者听从党的召唤,在各级党组织和广大共产党员的带领下,在昔日宁静的石马河一字排开、日夜奋战,肩挑背扛、开挖河渠。工地上,“要高山低头,令河水倒流”10个大字分外醒目。

东深供水工程的困难是难以想象的,但粤港两地血脉相通,他们义无反顾,并不辱使命完成了祖国和人民交给的艰巨任务。

文、图/新华社

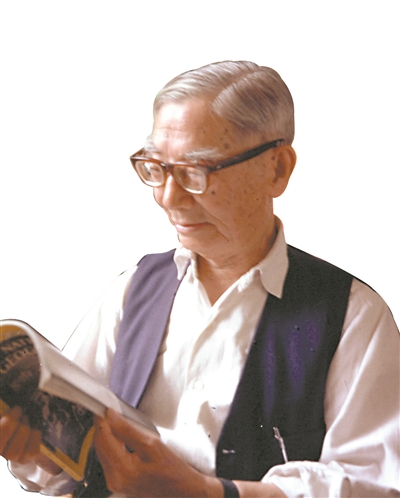

吴运铎

我活着一天

就为党工作一天

“只要我活着一天,我一定为党为人民工作一天。”吴运铎1917年生于江西。1938年参加新四军,1939年入党。在抗日战争和解放战争中历任新四军司令部修械所车间主任,淮南抗日根据地子弹厂厂长、军工部副部长,华中军工处炮弹厂厂长,大连联合兵工企业引信厂厂长,株洲兵工厂厂长。

1941年皖南事变后,他奉命转移至淮南抗日根据地。一次在修复前方急需的炮弹时,雷管发生爆炸,他左手被炸掉4个指头,左腿膝盖被炸开,左眼晶体被炸破,几近失明,昏迷不醒十余天。他带领技术工人研究改良武器装备,成功研制出射程达540余米的枪榴弹和攻打碉堡的平射炮,以及定时、踏火等各种地雷,为提高部队战斗力作出重要贡献。

新中国成立后,党组织送吴运铎到苏联去治疗。经过精心治疗,他的左眼重见光明。根据自己的成长、战斗经历,吴运铎写成的自述体小说《把一切献给党》,被译成多种文字,在国内外广为流传。

文、图/新华社

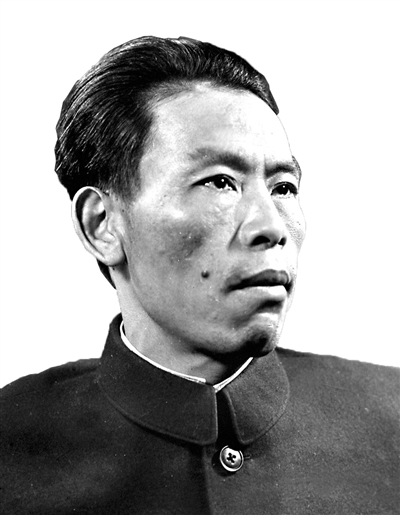

李四光

为中国摘掉

“贫油”帽子

他远赴英伦,节衣缩食,一边上学一边在矿山做工。他几经辗转,年届六十,重返祖国,投身新中国建设。他为中国摘掉“贫油”帽子、坚持地震可以预测。他就是中国现代地质学的开拓者和奠基人李四光。

1926年,李四光发表了《地球表面形象变迁的主因》,这是李四光地质力学研究的第一个里程碑。上世纪40年代初,李四光率先将力学引入地质构造的分析,正式提出地质力学这个名词。地质力学是我国科学家创立的有重要影响的大地构造理论,是李四光一生心血的结晶。

李四光的研究及其理论极大地鼓舞了石油战线的广大工作者。正是按照这一理论,我国发现了大庆油田。随后,我国的石油队伍南下,相继发现了胜利、大港和江汉等油田。这些油田的发现和开采,从根本上解决了我国当时石油资源匮乏的问题。

李四光以其精湛的理论研究和实践指导,为我国甩掉“贫油”帽子建立了不可磨灭的功勋。

(新华)